Символика праздников

Многие праздники имеют традиционную символику:

Новогодний День- новогодние елки, украшения, иллюминация.

День древонасаждений — выставки, плакаты, посвященные охране окружающей среды.

День Матери — красные (живым матерям) и белые (на могилы умершим матерям) гвоздики.

День Отца — красные (живым отцам) и белые (на могилы умершим отцам) розы.

День Памяти — национальные флаги, цветы и венки на могилы погибшим, салют.

День Независимости — национальные цвета (красный, белый, синий) во всем, всюду национальные флаги.

День Ветерана — красный мак в память кровавой битвы на маковом поле, Flanders Field, в Бельгии.

День Благодарения — индейка, тыква, клюква, кукуруза.

Рождество- Рождественская елка, Санта Клаус, олени, запряженные в сани, подарки. Цвета — красный, зеленый.

Пасха — раскрашенные яйца, фигурки крольчат, цыплят, весенняя зелень, цветы.

День Св.Валентина- красные розы, сердца, ленты, банты, купидоны.

Halloween — черный цвет, символизирующий смерть, и оранжевый, символизирующий урожай. Изображения всякой нечисти, тыква с вырезанными глазницами.

День Св.Патрика- трилистник, зеленый цвет в украшениях, одежде.

Источник статьи: http://studopedia.ru/12_98159_simvolika-prazdnikov.html

Знаки праздников

В сокровищнице Предания Православной Церкви особое место занимает эортология – наука, изучающая различные аспекты православных праздников: библейский, догматический, исторический и прочие. Литургическая сторона праздников, в этом смысле, представляется наиболее важной, поскольку именно в богослужебном времени Церковь преодолевает ограниченность условий человеческого бытия и помогает христианину в приобщении к вечности, являемой в богослужении. Настоящая статья имеет целью изложение структуры праздничной системы Православной Церкви с обозначением ключевых отличий разных видов праздников. Система праздников, сформировавшаяся в литургической традиции, изложена в богослужебных книгах, и в частности, в 47-й главе Типикона, которая посвящена классификации праздников Месяцеслова Православной Церкви. Данная глава Устава, проводя деление праздников по типам и закрепляя за каждым видом праздника определенный знак (графическое изображение), предлагает фундаментальную основу, на которой строится система богослужебных отличий непереходящих праздников годового цикла. Иерусалимский Устав, принятый ныне повсеместно в Православной Церкви, подразделяет все праздники на великие, средние и малые.

Великие праздники в Типиконе обозначаются знаком

Согласно Уставу, на великий праздник совершаются, как правило, следующие службы суточного круга:

- малая вечерня, предваряемая 9-м часом;

- всенощное бдение, состоящее из великой вечерни, полиелейной утрени и 1-го обычного трипсалмного часа;

- 3-й и 6-й обычные трипсалмные часы;

- Божественная Литургия св. Иоанна Златоуста.

В православной богослужебной эортологической системе к средним праздникам Месяцеслова относятся бденные и полиелейные праздники, которые обозначаются соответственно как крест полуокружен –

При знаке бдения

При знаке полиелея

- великая вечерня, предваряемая 9-м часом;

- малое повечерие;

- вседневная полунощница (в субботу – субботняя полунощница);

- полиелейная утреня;

- 1-й, 3-й, 6-й обычные трипсалмные часы;

- Божественная Литургия св. Иоанна Златоуста.

К малым праздникам Месяцеслова относятся памяти славословных и шестеричных святых, обозначающиеся в Типиконе знаками – три точки несовершенно окружены, красен вид имущие –

В седмичные и субботние дни при малых праздниках Месяцеслова Устав предполагает совершение следующих служб суточного круга:

- вседневная вечерня, предваряемая 9-м часом;

- малое повечерие;

- вседневная полунощница (в субботу – субботняя полунощница);

- вседневная утреня (при совершении славословной службы – утреня с великим славословием);

- 1-й, 3-й и 6-й трипсалмные часы;

- Божественная Литургия св. Иоанна Златоуста.

Рассматривая порядок служб при разных знаках праздников Месяцеслова, следует отметить постепенное возрастание степени торжественности богослужения от малых праздников к великим, что достигается путем совершения более торжественного вида служб, а также через изменение структуры суточного богослужения и введение в состав чинопоследования праздничных элементов.

Так называемая славословная служба, или служба с великим славословием зачастую воспринимается как будничная: не совершается всенощное бдение, вечерня служится вседневная, а на утрене не поется полиелей и не читается Евангелие. Однако можно со всей уверенностью сказать, что такое впечатление является ошибочным. С точки зрения Устава, славословная служба относится к торжественным богослужениям, правда, торжественность ее, говоря языком эмоционального восприятия, не такая «прямолинейная», как у полиелейного богослужения, а скорее более «мягкая» и «прикровенная». Характерной и уникальной чертой славословной службы является ее динамичность, интенсивное нарастание «праздничности»: от вседневной вечерни без входа с кадилом и паримий до торжественного окончания утрени пением великого славословия, как это бывает на всенощном бдении. Достаточно окинуть взглядом праздники, в которые Уставом назначается славословная служба, чтобы удостовериться в том, что Типикон рассматривает данный тип богослужения в качестве важной составляющей литургической структуры годового цикла. Суббота Акафиста и Лазарева суббота, Преполовение Пятидесятницы, отдание Пасхи и двунадесятых праздников, Собор Богородицы, Понедельник Святаго Духа, Начало Индикта и Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня – это неполный перечень славословных служб, без которых церковный год выглядел бы значительно менее ярким и насыщенным.

Обычный для седмичных дней порядок служб суточного круга сохраняется, как можно заметить, и при совершении полиелея. Торжественность богослужению придается за счет совершения более праздничного вида служб: вместо вседневной вечерни совершается великая, вместо вседневной или славословной утрени – полиелейная. После великой вечерни, по мысли Устава, должна быть трапеза, за которой следует малое повечерие – последняя служба перед сном. Первая служба после ночного отдыха – полунощница, далее следуют утреня, часы и Литургия.

Совершение же всенощного бдения вносит значительные изменения в суточный богослужебный круг. Вообще, ночное время в православной аскетике считается наиболее подходящим для молитвы, поэтому-то наш Устав, вобравший в себя многовековую богослужебную традицию православного монашества, почитает самые торжественные дни года совершением в честь них всенощной службы – продолжительного многочасового богослужения в течение ночи. Таким образом, всенощное бдение являет высшую степень праздничности, какая только возможна в православном богослужении.

Поскольку бдение, состоящее из великой вечерни, утрени и 1-го часа, должно начинаться, согласно предписаниям Устава, «по еже заити солнцу мало», т. е. вскоре после захода солнца (см. Типикон, гл. 2-я), в обычное время вечерней молитвы (после 9-го часа, т. е. по нашему счету времени – около 3–4 часов пополудни) совершается малая вечерня. Таким образом, в составе суточного круга появляется дополнительная служба, призванная восполнить отсутствующую на своем «обычном» месте (т. е. перед закатом солнца) вечерню.

С другой стороны, повечерие и полунощница, которые совершаются в обычные дни между вечерней и утреней, при наличии всенощного бдения опускаются. Связано это с тем, что данные службы, по мысли Устава, выполняют функцию молитв «на сон грядущим» и утренних молитв. Такое значение этих служб подтверждается предписанием нынешней богослужебной традиции, согласно которой в дни Светлой седмицы утреннее и вечернее келейное правило, а также повечерие и полунощница, одинаково заменяются пасхальными часами. В случае, когда совершается бденная служба, ночной отдых не подразумевается, поэтому, с точки зрения уставной логики, совершение повечерия и полунощницы не обязательно.

Систему праздников Месяцеслова и состав служб суточного круга при них можно представить следующим образом в виде сводной таблицы.

Источник статьи: http://azbyka.ru/days/p-znaki-prazdnikov

Что означают символы Масленицы?

включайся в дискуссию

Поделись с друзьями

Масленица – это отличная возможность от души порадоваться приходу долгожданной весны и тепла. Как и любой праздник, Масленица имеет множество символов и стародавних традиций.

Символом чего была Масленица?

До того как было принято христианство, русские люди исповедовали язычество – многобожие, поклонялись солнечному богу Яриле – персонажу, который олицетворял плодородие и силу жизни.

Именно тогда появился обычай печь различные блины как символ пробуждения долгожданного солнца после зимней стужи.

Масленица – это весенний праздник, который длился перед Великим постом целую неделю. Это были радостные проводы тяжелой зимы, веселое ожидание жизненных перемен к лучшему. Каждый из дней традиционной Масленицы имел свое собственное наименование.

- Встреча. В этот день начинались гулянья, выпечка самых первых блинов – чаще всего с маслом или медом. Дети с самого утра сооружали чучело из соломы, кусков мешковины, также надевали на чучело чистую одежду. В конце дня получившееся чучело везли на самую высокую гору, где народ целый день развлекался на санках или иных приспособлениях.

- Заигрыш. Все продолжали катания с горы или пересаживались на сани с лошадьми, чтобы начать гулянья. В балаганах проводились театральные представления, где главными героями были масленичные персонажи. Второй праздничный день отводился для почитания молодоженов. Всем молодым парам, у которых не так давно все гуляли на свадьбе, нужно было обязательно скатиться с ледяной горы.

- Лакомка. Основным развлечением стало выпекание блинов – потому и такое название. С блинами ели рыбу или сырные изделия, традиционные масло, молоко или сметану. В среду тещи звали зятьев на блины. В этот же день свободные парни и девушки активно катались с ледяных гор, чтобы удачно выйти замуж или жениться в текущем году.

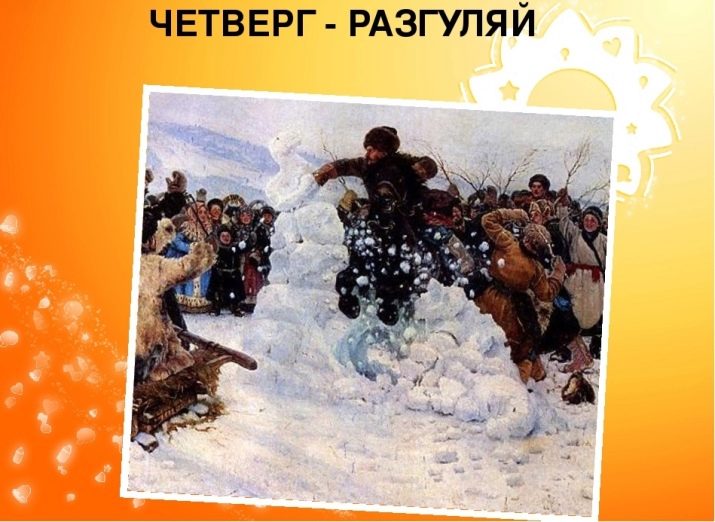

- Разгуляй. Соломенное чучело именно в данный день поднимали на самую высокую снежную гору. На четверговое гулянье собиралась вся деревня, чтобы поучаствовать в шуточных кулачных боях или за подарки взять снежную крепость.

- Тещины вечерки. В этот день уже тещи навещали зятьев. Зять должен был накануне пригласить мать жены на блины, а она с вечера обязана была передать ему все, что необходимо для выпечки блинков: емкость для теста, сковородки, муку или гречневую крупу, масло.

- Золовкины посиделки. В субботу молодая жена звала родных мужа в гости. Если золовка находилась в статусе незамужней, то новоявленная невестка звала за стол своих незамужних подружек, если сестры мужа уже были замужними, то невестка сажала за стол замужних подруг. В этот главный праздничный день чучело Масленицы с веселыми песнями удачно «хоронили»: разжигался огромный костер и в нем имеющееся чучело сжигали дотла. Возле весело полыхавшего костра пели песни и плясали.

- Прощеное воскресенье. В воскресенье праздник подходил к концу. Люди начинали просить прощения у окружающих. Не простить было нельзя. В этот день прощались все обиды и оскорбления. Также в этот день родные ходили на могилы к усопшим и приносили им блины, чтобы извиниться перед теми, с кем уже не могли повидаться.

Что означают блины?

Главный символ праздника – блины. Сам по себе блин очень походит на солнце, которое все с нетерпением ждут после длительной и холодной зимы. По этой причине блинов выпекали много – они были толстые или тоненькие, с начинками и без них, из пшеничной или ржаной, гречневой или овсяной муки. Подавали готовые блины с рыбой и икрой, медом или яйцами, но все же чаще – с большим количеством масла.

Необходимо было «умаслить» солнце, отсюда пошло и название праздника – «Масленица».

Богатые выпекали блины уже в понедельник, бедные – только в четверг или лишь в субботу. Опару для блинов хозяйки готовили по особым рецептам и сопровождали тайными обрядами. Не могла обойтись Масленица и без различных блинных гаданий. Самое известное – гадание по самому первому блину. Красивый, ровно выпеченный блин обещал незамужней девушке хорошего мужа и богатство, блин с сильно рваными краями – к несчастливому браку; толстое изделие – к умному и богатому жениху.

Значение чучела

Еще одним главным символом Масленицы является соломенное чучело, которое в некоторых старых источниках называли Мареной. Это был всем известный персонаж, который для рядовых людей воплощал в себе уходящую зиму и олицетворял отступающую перед жизнью смерть. Марену встречали с веселыми песнями в самом начале праздника и также весело провожали в конце. Провожая зимнюю стужу, жители деревни сжигали чучело на специальном костре, который разводился только на возвышенности. В христианстве смыслом Масленичной седмицы было примирение со всеми ближними, полное прощение любых обид, тщательная подготовка к Великому посту.

Проводы Масленицы организовывались для того, чтобы земля дала богатый урожай и чтобы «умаслить» почву, пепел от сожженного чучела специальные люди рассеивали над полями. Также люди верили, что при сожженное чучело унесет с собой все невзгоды и болезни.

Другие символы

Медведь – еще один узнаваемый символ Масленицы. Определенный человек наряжался в медвежью шкуру или тулуп. Ряженый ходил как настоящий медведь, а вокруг него образовывались хороводы, главная цель которых – разбудить не проснувшегося еще «медведя». Ряженый в свою очередь ловил кого-нибудь из ближнего хоровода и изображал «бой» животного и человека.

На Масленицу очень востребованным символом был круг.

Обычно прочное колесо от телеги украшали лентами и на высоком шесте перемещали его по деревенским улицам, с песнями объезжали много раз село на санях. Девушки пели и водили хороводы, так как по виду хоровод – это тоже импровизированное колесо.

Также с пригорков спускали старые горящие колеса. Согласно примете счастливый и богатый год ожидает того, чье колесо домчится до дома, ни разу не упав. Для девушек удачно докатившееся колесо означало скорое замужество.

О значении символов Масленицы смотрите в видео.

Источник статьи: http://vplate.ru/maslenica/simvoly/