СЛАВЯНЕ

Праздники и земледельческий календарь

Первой заботой славян в их повседневной жизни и во время праздников был урожай. Недаром главным обрядовым блюдом и во время новогодних праздников, и на свадьбах был хлеб — каравай. На каравае лепили из теста важнейшие символы — плуг, мировое дерево.

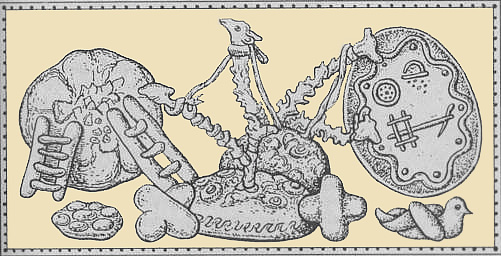

Обрядовое печенье «мосты», «козули», «кресты», «жаворонки», «богачи»

Самое раннее описание главного годового праздника славян оставил хронист XII в. Саксон Грамматик. Он рассказывает о празднестве в Арконе. Раз в году после сбора урожая толпы язычников со всего острова Рюген устраивали праздничный пир в своем храме. Сначала приносили в жертву животных, затем жрец тщательно убирал храм и совершал гадание по кубку, который находился в руке идола Свентовита: если жрец замечал убыль напитка в кубке, это предвещало неурожай. Полный кубок — рог изобилия — означал хороший урожай. Каждый год напиток в кубке обновлялся. В храм приносили огромный круглый пирог, размером в человеческий рост. Жрец ставил пирог между собой и народом и спрашивал, видно ли его из-за каравая. Если руяне отвечали, что видят его, жрец желал, чтобы в новом году его не смогли бы увидеть. Таким магическим способом стремились обеспечить будущий урожай.

Этот обряд сохранился до нового времени на юге, у сербов. На Рождество хозяин дома прячется за пирогами и желает, чтобы на будущий год их было еще больше. У белорусов сходный обряд выполняли не только во время зимних — рождественских и новогодних — праздников, но и весной, на Пасху, в день поминовения предков — «дедов». Значит, сам обряд был очень древним и общеславянским.

Весь год славян-земледельцев делился на две половины: летнюю — время пахоты, сева, обеспечения урожая, его сбора, и зимнюю — время подготовки к новому урожаю. Лето было главным сезоном, недаром в славянских языках слово «лето» означает и «год» в целом.

Главным зимним праздником славян был праздник начала земледельческого года — Новый год. После принятия христианства у славянских народов этот праздник совпадал с праздником Рождества и святками, которые следовали за Рождеством: в течение 12 дней славяне праздновали начало нового солнечного года, когда, согласно поговорке, солнце поворачивало на лето, а зима — на мороз.

По древним верованиям, в эти дни определялась судьба будущего урожая, возрождения всей природы: в это время, самое темное в году, нечистая сила вырывалась с того света и угрожала всему мирозданию. Поэтому на святки бывали «святые вечера» и «страшные вечера», и во время праздников по улицам ходили не только колядующие с благопожеланиями-колядками, но и ряженые в образе чертей и прочих демонов. Само слово «колядка» — песенка-благопожелание — восходит к временам Византии и Древнего Рима: календами там называли начало месяца, нового календарного цикла.

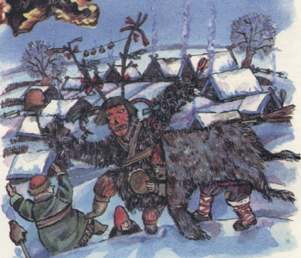

Ряженые, облаченные в звериные шкуры, со страшными масками, изображали не только нечистую силу, но и животных, олицетворявших плодородие: козу, коня и т.п. » Где коза ходит, там жито родит «, — пели ряженые. Они разыгрывали смешные сценки, во время которых коза или конь умирали, а потом вновь оживали: жизнь торжествовала над смертью.

В нечистую силу рядились специально для того, чтобы показать ее смешной и нестрашной для людей и всего мира. На святки гадали о будущем урожае и о судьбе. Девушки пытались узнать имя своего «суженого» — будущего мужа.

Самым веселым праздником можно считать праздник проводов зимы, который у русских назывался масленицей в честь древнего обрядового блюда — масленого блина. Масленица сопровождалась обильными пиршествами и гуляниями — катанием с гор, ряжением и другими потехами. Наряжали и чучело, которое должно было воплощать Масленицу: его воздвигали в центре гуляний, а в конце праздника сжигали. Вместе с Масленицей сгорала и зима. У западных славян тоже мастерили чучела, называли их именами Мара, Морена и т.п., они воплощали не только зиму, но и смерть, которую выбрасывали за околицу, разрывали на части, сжигали или топили в воде.

Пробуждение земли

День весеннего солнцестояния 22 марта, когда день был равен ночи, считался днем пробуждения земли; он совпадал с христианским праздником Благовещения. До Благовещения спящую Мать-землю нельзя было тревожить полевыми работами, пахать, вбивать в нее колья и т.п., в противном случае наступят засуха и неурожай. Считалось, что змеи — земные (хтонические) существа — выходят в этот день из земли.

День летнего солнцеворота (22 июня) также был одним из главных праздников у славян.

В самую короткую ночь устраивались гуляния с купанием и прыжками через костры. Этот день был близок дню Иоанна Крестителя — в восточнославянской традиции Иван Купала (24 июня). Церковь запрещала праздновать Купалу: народные праздники считались «бесовскими игрищами». Считалось, что травы в ночь на Купалу приобретают чудодейственную, целебную силу, поэтому их собирали ведуньи. Нечистая сила также была особенно опасна в этот день; ее воплощения: чучела Мары, Купалы, ведьмы — сжигали на купальских кострах.

Праздник жатвы

Во время окончания жатвы особенно почитался последний сноп. Считалось, что в нем воплощается плодородие. Этот сноп хранили до нового урожая. Иногда на полях из последних колосьев плели ритуальную ржаную «бороду», которую называли бородой Бога или Ильи, а иногда приписывали древнему славянскому божеству — Волосу.

Осеннее солнцестояние 22 сентября, близкое христианскому празднику Воздвиженья, замыкало годовой цикл древнего славянского календаря. Земля на Воздвиженье отходила к зимнему сну. Змеи и птицы «двигались» на тот свет, в иной мир, в страну тепла, которая называлась у славян «вырей», «ирей» или «рай».

Источник статьи: http://www.ruistor.ru/slavyane_yazychestvo_004.html

Основные циклы земледельческого календаря и связанные с ними обряды и игры.

Важнейшие на Руси обряды и праздники были связаны с земледельческим календарём (трудом), с жизнью природы, с мифологическими олицетворениями природных сил. Они начинались в декабре и завершались осенью с уборкой урожая. Праздники составляли целостный календарный цикл – цикл земледельческих работ, который включал в себя подготовку, ожидание урожая, его уборку. Эти праздники имели преимущественно магический характер. Их цель – обеспечить здоровье людям и лад в семье, хороший урожай полевых и огородных культур, богатый приплод животных.

Праздник– это особое состояние души, эмоциональный радостный подъём, вызванный переживанием какого-либо торжественного события. Личное и общественное в жизни человека тесно переплетаются. Праздники, связанные с историей страны, с её вековыми традициями, обрядами, обычаями, позволяют человеку осознать своё единство со всем народом. Это — развитие корпоративного духа и осознание социальной значимости.

Праздник всегда выполнял важные общественные функции: коммуникативную, познавательную, воспитательную и эстетическую. Человек ощущал себя личностью, членом коллектива. Именно через праздник проявляются все формы и виды культуры любого коллектива. Это и принятые формы поведения в коллективе, это и демонстрация нарядов, это и исполнение традиционных обрядов.

Праздники всегда были тесно связаны с обрядами.Обряд — это ритуальные, традиционные действия, в которых исполнители и зрители объединяются в одно целое для причащения к высшим силам и открытия сакральных, мистических, божественных тайн.

Праздничный календарь в России на протяжении многовековой истории страны не был стабильным и неизменным. Каждая историческая эпоха вносила в праздничный быт народа что-то своё, новое. Наиболее заметные изменения он претерпел трижды – в связи с Крещением Руси (988 г.), в период петровских преобразований (начало XVIII в.) и после крушения самодержавия в начале ХХ в, т.е. в переломные периоды истории русского народа. Но неизменными оказывались обрядовые циклы земледельческого календаря: зимний, весенний, летний, осенний.

Обряд Колядование. Рождение Коляды, мифологического существа, совпадало по времени с «рождением» Солнца – зимнем солнцеворотом. Участники обряда Колядования распевали песни, прославляли Коляду, ходили по домам, желали хозяевам здоровья, богатого урожая, приплода в наступающем году. По требованию колядующих хозяева вознаграждали их съестными дарами – это была жертва Коляде. Разжигали костры и под весёлые песни, собранная еда коллективно поедалась. Это происходило 24 декабря по старому стилю.

Колядованием начинались Зимние Святки – древний славянский праздник начала Нового года, длившийся с 25 декабря по 6 января (по старому стилю). Набиравшее силу солнце обещало скорое пробуждение земли, возрождение природы. Древние земледельцы верили, что соединяя усилия многих людей в обрядовом действии, они могут помочь плодородию. В мировоззрении древних люди и природа – это две части одного целого, а обряд – это то средство, которое их соединяет, средство общения между ними.

Обязательные святочные игры, весёлые забавы, обильная еда и хмельные напитки пробуждали в людях жизнерадостную энергию, которая, по их мнению, сливалась с возникшей энергией плодородия, удваивая её.

Другая сторона святочных ритуалов– гадание. Каждому хотелось узнать, каков буде год: урожайный ли, обильным ли на недуги, щедрым ли на свадьбы? Считалось, что «Открытия» по святочному гаданию сбудутся.

Обряд Масленица. Масленицу отмечали в конце марта, в период весеннего равноденствия. Это праздник проводов зимы и встречи весны. Непременным спутником праздника были Блины. Своей формой они символизировали солнце. Тысячу лет назад вид блинов был ближе к древнейшему схематическому изображению солнца. Объевшись масляными блинами, над толпой возвышалась сама Масленица – олицетворение конца зимы и начала сезона плодоношения. Масленица присутствовала на празднике в виде чучела, разодетого в женские одежды.

Гуляние начиналось с обрядов призыва и встречи Масленицы. Заканчивалось – ритуальным захоронением Масленицы – чучело либо сжигали, либо, разорвав, разбрасывали по полям, и закапывали. Масленица передавала силу полям и успокаивалась до следующего года.

Весенние праздники. Вышивали полотенца с изображениями богини плодородия. Традиция расписывать яйца весной – одна из древнейших традиций. Считалось, что раскрашенное ритуальное яйцо обладает необыкновенными свойствами: может исцелить больного, потушить пожар, остановить бурю и т.д.

Венчали весеннюю обрядность и начинали летнюю «Зелёные святки»в конце мая – июне, в разных местностях устанавливался свой срок. Для земледельца – это критический срок: всё, что мог он сделал, остаётся уповать на силы природы и прихоти управляющих этими силами существ. Взор земледельца обращался к водным гладям – к рекам и озёрам, источникам благодатной утренней росы. А душа – к русалкам, властительницам водоёмов. Ожидали от русалок не только шалостей и козней, но и орошения полей.

Русалочные ритуальные хороводы и песни сопровождались ударами бубна, резкими звуками флейты. Верчением и прыжками, пронзительными выкриками участники обряда приводили себя в состояние крайнего возбуждения. Цель такого массового буйства – привлечение внимания русалок к себе и выманивание из омутов.

Обряд Ярилин день. Добрый урожай зависел не только от умеренного орошения, но и от солнечного тепла. Поэтому частью «Зелёных святок» были два «огненных», солнечных праздника – Ярилин день (4 июня по старому стилю) и Ивана Купала (24 июня по старому стилю). Ярило был Богом восходящего (весеннего) солнца, Богом производителем и покровителем животных, производителем растений, Богом силы и храбрости.

Обряд День Ивана Купалы. Купала – Божество славянской мифологии, связанное с культом солнца. Во время праздника оно было явлено чучелом мужского, а иногда и женского пола. Украшением и символом праздника были цветы Иван-да-Марья. Согласно поверьям, в ночь на Ивана Купалу распускался огненного окраса чудесный цветок папоротника, указывавший места закопанных кладов. Колдовские чары окружали этот цветок, отыскать его и открыть клады считалось делом почти невозможным. Особо доверчивые и азартные отправлялись ночью в лес.

Вечером на Ивана Купалу магическим обрядом добывания «живого огня» начиналось главное действо: от затеплившегося огня разжигались священные костры, и самый удалой народ пускался прыгать через них. Каждый стремился взвиться повыше, потому что волшебным образом от высоты прыжка зависела высота хлебов. Вокруг костров водились хороводы.

Обряд сбор урожая. Особенно значительными были: праздник «первых плодов» (начало августа); чествование Рода, когда хлеба уже ссыпали в закрома (время «бабьего лета», с конца августа до середины сентября); начало прядения льна (октябрь).

Источник статьи: http://megalektsii.ru/s29237t2.html

Народные земледельческие праздники

У всех народов мира существовали похожие друг на друга праздники земледелия. Разнились они только по нравам и верованиям. Были такие праздники народного календаря и у простого русского человека. Праздники эти начинались после определённого цикла земледельческих работ и были предназначены для отдыха.

Подобно греческой богине земледелия Деметре, у языческих славян существовала своя богиня плодородия Мать-земля, почитался бог Джадьбог-милостивец, а также Волос, которого и в наше время помнят старые люди.

- 24 января – день Аксиньи-полузимницы;

- 28 февраля – Василий-капельник;

- 1 марта – Евдокия-плющиха;

- 19 марта – Дарья-прорубница;

- 8 апреля – Иродион-ледолом;

- 23 апреля – Егор-скотопас;

- 26 апреля – Степан-ранопашец;

- 1 мая – Еремей-запрягальник;

- 5 мая –Орина-рассадница;

- 9 мая – Николай- травной;

- 13 мая – Лукерья-комарница;

- 14 мая – Сидор-северян;

- 21 мая – Олёна-леносевка;

- 29 мая – Федосия-колесеница;

- 31 мая – Еремей-распрягальник;

- 13 июня – Акулина-сдерихвостка;

- 23 июня – Аграфена-купальница;

- 11 июля – Афинья-стожарница;

- 4 августа – Авдотья-малинуха;

- 15 сентября – Никита-репорез;

- 12 декабря – Спиридон-солнцеворот.

Как и в первое время появления мира, земледельцы и пастухи заканчивали все свои работы весной – по распусканию листьев на деревьях, осенью – по падению листьев, так и у нашего народа существовал свой природный земледельческий календарь. Именно в перечисленные дни народ устраивал себе отдых от трудов в земле, а иногда эти дни совпадали с праздниками церковными.

День святого Пророка Ильи празднуется 2 августа. Праздник считается грозным. Перед этим днём и в сам день проходят сильнейшие грозы. Говорят, что Илья-пророк сильно гневается, так как он один из всех святых сам не знает, когда проходит его праздник. Предание гласит, что так Бог наказал святого за крутой нрав. После этого дня в народе приступают к жатве урожая.

На 14 августа приходится, так называемый, медовый спас. В этот день принято разговляться мёдом, потому что к нему пасечники вырезают соты с готовым мёдом. Во многих местах России был обычай купать в этот день маленьких детей, выбрасывая в воду их одежду, и надевая новую. Считалось, что дети после этой процедуры становятся здоровее и крепче. И с этого дня начинается посев зерновых культур под зиму.

Семёнов день известен в нашем народе с 15 века. Празднуется он 14 сентября и по- другому означает наступление Бабьего лета. Именно в этот день в древней Руси начинался новый год. Ещё этот день носил название Семёна-летопроводца. Святой как бы провожал старое лето и встречал новое. Во многих местах под этот день во всех домах тушили любой огонь, а с зарождением нового дня зажигали по-новому. Считалось, что если в Бабье лето летит много паутины, долго не улетают скворцы, а гуси ходят по улице стадом, то осень будет долгой и тёплой. С этого дня прекращаются почти все работы на полях, и женщины начинают по вечерам заниматься рукоделием: прядут, вышивают, ткут холсты и многое другое. Ещё он считается днём, после которого перестают досаждать мухи, комары, тараканы и другие мелкие насекомые. Существовал даже обычай хоронить мух, когда девушки делали из тыкв или свёклы коробочки, в которые насыпали мух и хоронили их. В некоторых местах это сопровождалось шуточным плачем и приговором.

Покровская суббота. Такое название получила суббота, перед главным праздником осени – Покровом. Это время, когда полностью заканчивается полевая страда и крестьяне получают возможность жить лучше, так собран и, если нужно, продан новый урожай. В этот день идут большие подготовительные работы к проведению самого праздника.

Просим оценить работу автора

Источник статьи: http://tradicii.com/narodnye-prazdniki-zemledelie.html