Праздник трех святителей – праздник семейной святости

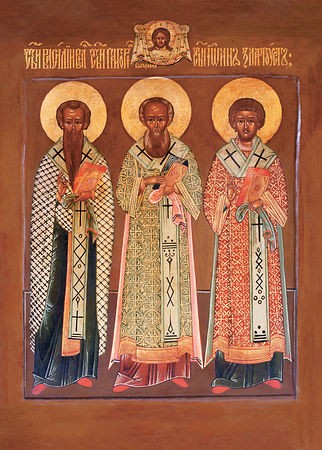

Святители Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст известны как великие богословы и отцы Церкви. Каждый святой являет собою пример жизни во Христе, пример для всех верующих. Без сомнения, можно очень многое сказать о жизни трех великих иерархов Православной Церкви, но хотелось бы остановить внимание на одном моменте: пристальнее всмотреться в жизнь семей, в которых родились и воспитывались святители Василий, Григорий и Иоанн. Что мы знаем о них?

Самое главное – семья каждого из великих святителей является в полном смысле этого слова святой семьей. Многие члены этих семей прославлены Церковью. В семье святителя Василия Великого – это его мать преподобная Емилия (память 1/14 января), сестры: преподобная Макрина (память 19 июля / 1 августа) и блаженная Феосевия (Феозва), диакониса (память 10/23 января), братья: святители Григорий Нисский (память 10/23 января) и Петр Севастийский (память 9/22 января). Святитель Григорий Нисский пишет: «У родителей отца имущество было отнято за исповедание Христа, а дед наш по материнской линии был казнен вследствие императорского гнева, а всё, что он имел, перешло к другим владельцам» [1] . Матерью отца святителя Василия Великого была святая Макрина Старшая [2] (память 30 мая / 12 июня). Ее духовным наставником был святитель Григорий Неокесарийский, известный также как святитель Григорий Чудотворец. Святая Макрина принимала действенное участие в воспитании будущего святителя, как он и сам об этом пишет: «Говорю о знаменитой Макрине, от которой заучил я изречения блаженнейшего Григория, сохранявшиеся до нее по преемству памяти, и которые сама она соблюдала и во мне еще с малолетства напечатлевала, образуя меня догматами благочестия» [3] .

Святитель Григорий Богослов так восхваляет предков святителя Василия: «В числе многих известных были и предки Василия по отцу; и как они прошли весь путь благочестия, то время это доставило прекрасный венец их подвигу… Сердце их было готово с радостью претерпеть всё, за что венчает Христос подражавших собственному Его ради нас подвигу…» [4] . Так, родители святителя Василия – Василий Старший и Емилия – были потомками мучеников и исповедников за веру Христову. Нужно сказать и о том, что святая Емилия изначально готовила себя к подвигу девства, но, как пишет ее сын святитель Григорий Нисский, «поскольку была она круглой сиротой, а в пору юности цвела такой красотой телесной, что молва о ней многих побуждала искать ее руки, и возникла даже угроза, что если она с кем-либо не сочетается браком по доброй воле, то претерпит какое-нибудь нежелательное оскорбление, затем что обезумевшие от ее красоты уже готовы были решиться на похищение» [5] . Поэтому святая Емилия вышла замуж за Василия, имевшего славу образованного и благочестивого человека. Так что родителей святителя Василия объединяла прежде всего любовь ко Христу. Святитель Григорий Богослов восхваляет этот по-настоящему христианский брачный союз: «Супружество Василиевых родителей, состоявшее не столько в плотском союзе, сколько в равном стремлении к добродетели, имело многие отличительные черты, как то: питание нищих, странноприимство, очищение души посредством воздержания, посвящение Богу части своего имущества… Оно имело и другие добрые качества, которых достаточно было, чтобы наполнить слух многих» [6] .

Но главной добродетелью Василия и Емилии были их дети: «Чтобы одни и те же имели и многих и добрых детей, тому найдем, может быть, пример в баснословии. О родителях же Василиевых засвидетельствовал нам действительный опыт, что они и сами по себе, если бы не сделались родителями таких детей, довольно имели у себя похвальных качеств, и, имея таких детей, если бы не преуспели столько в добродетели, по одному благочадию превзошли бы всех… Но превосходство во всех очевидно служит к похвале родивших. А сие показывает блаженнейшее число [7] иереев, девственников и обязавшихся супружеством, впрочем так, что супружеская жизнь не воспрепятствовала им наравне с первыми преуспеть в добродетели – напротив того, они обратили сие в избрание только рода, а не образа жизни» [8] .

В такой семье воспитывался святитель Василий и его братья и сестры. Родители, избравшие путь христианской добродетели, подражая в этом своим родителям – засвидетельствовавшим свою веру мученичеством и исповедничеством, воспитали детей, явивших в своей жизни всё разнообразие христианского подвига.

Семья святителя Григория Богослова, самого ближайшего друга святителя Василия Великого, также явила пример христианской святости. Отец святителя Григория, тоже Григорий по имени, был епископом города Назианза; мать его звали Нонной. Они оба прославлены в лике святых (память святителя Григория – 1/14 января; память святой Нонны – 5/18 августа). Святитель Григорий с большой любовью пишет о своей матери: «Она знала одну красоту – красоту душевную – и старалась сохранить или уяснить в себе, по мере сил, образ Божий… Она знала одно истинное благородство – быть благочестивой и знать, откуда мы произошли и куда пойдем; одно надежное и неотъемлемое богатство – иждивать свое имущество для Бога и для нищих, особенно же для обедневших родственников» [9] . Святая Нонна была не только добродетельной христианкой, верной женой, но еще и наставницей для мужа: «Жена, данная Богом моему родителю, была для него не только сотрудницей, что еще не очень удивительно, но и предводительницей. Она сама и словом и делом направляла его ко всему превосходному. День и ночь припадала к Богу, в посте и со многими слезами просила у Него даровать спасение главе ее и неутомимо действовала на мужа, старалась приобрести его различными способами» [10] . Дело в том, что отец святителя Григория – Григорий Старший – родился в языческой семье (родители святой Нонны были христианами) и с детства принадлежал к секте ипсистариан [11] . Святая Нонна через молитвенный подвиг и пример личного христианского благочестия убедила мужа принять таинство Святого Крещения. И вот в возрасте 45 лет Григорий Старший крестился, приняв таинство от архиепископа Каппадокийского Леонтия, который был участником I Вселенского Собора в Никее. Через два или три года он был рукоположен в пресвитера, а затем и в епископа города Назианза.

Святитель Григорий Богослов писал, что, даже не будучи просвещен светом истинной веры, его отец по качествам души и высоте нравственной жизни был христианином: «Он был нашим даже прежде того, как стал членом нашего двора, ибо к нам принадлежал по своей нравственности. Ведь как многие из наших бывают не от нас, потому что жизнь делает их чуждыми общему телу, так и многие из находящихся вне Церкви бывают нашими – те, которые доброй нравственностью предваряют веру: им не хватает только имени, но они обладают самой действительностью. Из числа таковых был и мой отец – ветвь чуждая, но по жизни склоняющаяся к нам… В награду за свои нравственные качества он, как думаю, и получил веру» [12] . На семье святителя Григория исполнились слова святого апостола Павла: «Ибо неверующий муж освящается женою верующею, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы» (1 Кор. 7: 14).

У святых Григория и Нонны было трое детей: дочь Горгония, сыновья Григорий и Кесарий. Старшая сестра святителя Григория Богослова также прославлена Церковью (память 23 февраля / 8 марта). Святая Горгония повторила подвиг своей матери – обратили мужа в христианство: «Она всецело посвятила себя Богу. Но, что особенно хорошо и достойно в ней уважения, она и мужа своего склонила на свою сторону и имела в нем не строптивого господина – благого сослужителя. Мало сего: самый плод тела, то есть детей и внуков своих, она соделала плодом духа, ибо весь род и всё семейство, как единую душу, очистила и приобрела Богу… В продолжение жизни она служила для детей образцом всего доброго, а когда отозвана отселе – оставила после себя домашним волю свою как безмолвное наставление» [13] .

О семье третьего великого святителя и учителя Церкви Иоанна Златоуста известно гораздо меньше, чем о семьях святителей Василия и Григория. Его родителей звали Секунд и Анфиса (Анфуса), они были знатного происхождения. Еще будучи ребенком святитель Иоанна потерял отца, поэтому его воспитанием занималась мать, полностью посвятившая себя заботе о сыне и старшей дочери, имя которой не сохранилось. В сочинении «О священстве» святитель Иоанн приводит слова матери, описывающие все тяготы ее жизни: «Сын мой, я сподобилась недолго наслаждаться сожительством с добродетельным отцом твоим; так угодно было Богу. Смерть его, последовавшая вскоре за болезнями твоего рождения, принесла тебе сиротство, а мне преждевременное вдовство и горести вдовства, которые могут хорошо знать только испытавшие их. Никакими словами невозможно изобразить той бури и того волнения, которым подвергается девица, недавно вышедшая из отеческого дома, еще неопытная в делах и вдруг пораженная невыносимой скорбью и принужденная принять на себя заботы, превышающие и возраст, и природу ее» [14] . Более 20 лет прожила мать святителя во вдовстве, что стало ее христианским подвигом. Святитель Иоанн писал об этом так: «Когда я был еще молод, помню, как учитель мой (а он был суевернейший из всех людей) при многих удивлялся моей матери. Желая узнать, по обыкновению, от окружавших его, кто я таков, и услышав от кого-то, что я сын вдовы, он спросил меня о возрасте моей матери и о времени ее вдовства. И когда я сказал, что ей сорок лет от роду и что двадцать лет уже прошло, как она лишилась моего отца, он изумился, громко воскликнул и, обратившись к присутствовавшим, сказал: “Ах! какие у христиан есть женщины!” Таким удивлением и такою похвалою пользуется это состояние (вдовства) не только у нас, но и у внешних (язычников)!» [15] . От столь мужественной и терпеливой матери получил свое воспитание святитель Иоанн, и сам проявлявший немало мужества и терпения в своем пастырском служении, находясь на столичной кафедре. Хотя родители святителя Иоанна и не прославлены в лике святых, нельзя не назвать святой семью, в которой родился и был воспитан величайший церковный проповедник и пастырь.

Воспитание детей в христианской вере – это величайший подвиг и долг каждой верующей семьи. И самое лучшее воспитание – личный пример христианской жизни, передающийся от родителей к детям, идущий из поколения в поколение. Мы видим это в семье святителя Василия Великого. Пример подвига жены-христианки, обращающей ко Христу неверующего мужа, являет нам семья святителя Григория Богослова в лице его матери и старшей сестры. Стойкость, мужество и терпение в скорбях и трудностях показывает мать святителя Иоанна Златоуста. Поэтому праздник трех великих святителей можно считать и праздником их семей, воспитавших детей, ставших столпами Церкви Христовой.

Источник статьи: http://pravoslavie.ru/68362.html

Трехсвятие

| Дата в 2022 году | 12 февраля 2022 года, Суббота |

| Церковное название: | Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого |

| Значение: | Звери образуют пары, идут бои между самцами, почтение памяти Трех отцов церкви |

| Другие названия: | Васильев день, Василий, Василий Великий, Василий теплый, звериный свадебник, звериный праздник |

| Традиции: | Приготовление блюд из птицы или дичи, забота о животных, наблюдение за животными |

Трехсвятие, иначе называемое Васильевым днем, отмечается 12 февраля. Праздник посвящен трем главным церковным учителям – Василию Великому (Кесарийскому), Иоанну Златоустому и Григорию Богослову. Эти святые закончили догмат о Троице и, сыграв огромную роль в формировании церковных служений, стали отцами Православной церкви.

История праздника

Писания гласят, что в конце IX веке н.э. в Константинополе происходил раскол православного сообщества: появились три стороны, которые затеяли большой спор, и никак не могли прийти к общему мнению. А «яблоком раздора» стали отцы Православной церкви. Враждующие стороны не могли решить, кто из святых главнее.

И все по-своему были правы: каждый из святых принёс что-то своё, особенное. Василий Кесарийский тонко понимал природу и животных, в глазах сторонников был на ангельской высоте, отречен от всего земного и низменного. Кроме того, именно он организовал монашество, был строг в вопросе чистоты нравов.

Иоанн, константинопольский епископ, помогал людям в понятии божьего слова, умел приводить людей к покаянию и избавлению благодаря своему красноречию. Сторонники считали, что именно такой проповедник должен быть главным святым.

Георгий же считался самым приближенным к Богу благодаря своей мудрости, и большую часть работы над догматом Святой Троицей сторонники приписывали ему.

Вскоре помимо богослужителей в распри стали вступать все граждане города. И тогда святые решили вмешаться. Они пришли во сне к митрополиту Евхаитинскому, Иоанну Мавроподу. Василий, Иоанн и Григорий рассказали митрополиту, что все трое равны, а вернее даже – единое целое, и лучше всего будет сделать один день их общим днём. Проснувшись, Иоанн сообщил волю святых всем священнослужителем и гражданам. Всех участников спора такое решение устроило, и появился праздник Трехсвятие.

По старому календарю Трехсвятие отмечалось 30 января, и эта дата была выбрана неслучайно. После явления трех святых во сне, митрополит Иоанн решил выбрать эту дату, чтобы закрепить месяц, в котором память каждого из святых почитается по отдельности.

В наше время церковный праздник отмечается 12 февраля.

Васильев день отмечают все православные.

Традиции и обряды

Трехсвятие отмечалось всегда с размахом: стол ломился от количества блюд, главным из которых было из птицы или дикого зверя.

Людям, родившимся в этот день, пророчили взаимопонимание с природой. Также они должны были в праздник заботиться о лесных жителях.

Трехсвятие считается днём примирения: если кто-то в ссоре, то именно в этот день нужно помириться, иначе вражда продлиться всю жизнь.

День Трех святых называют еще и днем трех святителей-непрядильщиков: женщинам в праздник запрещено работать с пряжей, иначе она наведет беду на свой дом.

Также праздник называют Звериным свадебником: считается, что именно в этот животные в лесах начинают брачный период, создают пары.

Приметы

- Бытует мнение, что тех, кто в Васильев день злился, ругался или завидовал, на следующий день били вениками – запрещено было проявлять любой негатив.

- Люди верили, что в Трехсвятие животные могут предсказывать погоду, из-за чего появилось множество примет, к примеру, если полевая мышь покажется в этот день на снегу – скоро будет оттепель.

Таким образом, день трёх отцов является одним из самых почитаемых церковных праздников. Святые учат людей быть терпимыми, прощать и сохранять дух единства, как сохранили его они.

До праздника «Трехсвятие» осталось:

На данном счетчике вы можете следить сколько осталось дней до праздника «Трехсвятие»

Источник статьи: http://365calend.ru/holidays/trehsvyatie.html

Почему мы почитаем трех святителей в один день?

Праздник трёх святителей (Василия, Григория и Иоанна) в 2017 году — 12 февраля. Почему мы вспоминаем их в один день? Читайте об этом в нашей статье!

Праздник трёх святителей в 2017 году — 12 февраля

Василий, Григорий и Иоанн столь часто поминаются вместе, что отдельно мыслятся уже с трудом. Вместе с тем они, как Петр и Павел, во многих аспектах являются яркими противоположностями. Выяснение этих противоположностей не разрушает, но, наоборот, подчеркивает то единство, которое им подарено в Духе Святом и которое так органично вошло в сознание Церкви.

Главное место в этом маленьком соборе святителей можно все же отдать Василию. Все, что есть у Григория и Иоанна, есть и у него. Они борцы с ересями – и он; они яркие проповедники Слова – и он. Мужественный дух, любовь к пустыне, скромный быт, глубокое постижение догматов – все это и многое другое у трех отцов общее. Все трое вышли из святых семейств. Их матери, отцы, братья составляют целые созвездия удивительных в святости личностей.

Но Василия отличает высочайшая степень самодисциплины. Василий – организатор, чего не скажешь о Григории и Иоанне или скажешь с натяжкой. Всюду, куда приходил Василий, он оставлял после себя строгую иерархию и порядок. Сам он, без сомнения, был харизматичным человеком, но полагался в церковной практике на далеко не одну лишь силу личного влияния и духовные дары. Дисциплину и устав, закон и организацию – порядок, одним словом, вносил Василий Великий всюду. А ведь дела в Церкви тогда были подобны ночному бою, где всякий разил своих и чужих, ничего не видя и не понимая.

Ум и познания Василия позволяли ему стать ученым, воля и строгость могли сделать из него настоящего монаха, подобного Антонию. Но он пожертвовал всеми талантами ради борьбы за Церковь. Глубоко спрятал он душевную мягкость, чтобы стать несокрушимым, и лишь втайне, подобно другу – Григорию, мог тосковать о жизни безмятежной, о пустыне и уединении. Мало кому понятно, что значит, любя Писание и безмолвие, пожертвовать собою и броситься в гущу борьбы за Церковь и ее догматы, не имея покоя, рискуя жизнью, сгорая ежедневно.

Совсем другой был Иоанн, и уж еще более отличным от первых двух предстает Григорий. Иоанн – народный любимец и вождь, но он – вне системы. Епископы его не любят, причем не только еретические епископы. Двор вне себя от его поучений и обличений. После себя Златоуст оставляет имя, слово и память, но не организацию, не боевое построение. Его друзья и ближайшее окружение после изгнания Иоанна попадают в немилость и становятся жертвами. И это не упрек, а подчеркивание несхожести, ибо во Христе каждый воин воюет как умеет.

А Григорий – это созерцатель. Он, конечно, живет среди людей и назидает паству, поскольку носит высший сан. Но он тяготится саном, тяготится тем, чего так жадно ищут недостойные сана. Епископский омофор становится причиной обиды Григория на Василия. Последний все, не исключая и дружбы, подчиняет интересам Церкви и, по сути, принуждает друга стать архипастырем в тяжелый для Церкви момент. Как проповедник Григорий не столько увещевает и говорит, сколько поет. Именно на сладкий голос его вещаний, называемых Церковью «пастырской свирелью», люди, зараженные заблуждениями, стекаются в ограду Церкви и принимают Православие.

У Василия нет свободного времени. Григорий на досуге пишет стихи. Иоанн толкует послания Павла, и сам апостол языков является ему, чтобы разъяснять сложные места своих посланий. Трудно найти трех людей, более психологически несхожих между собою.

Тот конфликт, который свел память трех святителей воедино, очень даже понятен. Люди способны все самое святое превратить в предмет пререканий и ссор. Коринфяне ссорились, говоря: «Я Павлов, а я Аполлосов» (см.: 1 Кор. 3: 4). Тогдашние христиане затеяли спор, кто из трех больший и славнейший. Вся сложность в том, что при взгляде на каждого в отдельности каждому, без сомнения, можно присуждать первенство.

Рассмотри жизнь Василия (а каждый из нас обязан это сделать), вникни в нее, и ты воскликнешь: «Велик Василий! Кто подобен ему во святых?!» Но начни следом рассматривать образ Иоанна, и вскоре с изумлением произнесешь: «Нет такого, как Иоанн!» Если же вчитаешься в слова Григория и в тишине рассмотришь смиренные черты этого обладателя небесного ума, то забудешь всех, кого хвалил перед этим, говоря: «Моли Бога о мне, чудный Григорие!» Большего среди них нет. Нет именно потому, что они разные.

В красоте и точности слов нет равного второму Богослову. А в ревности о славе Божией со Златоустом встанет рядом, быть может, только Илия Фесвитянин. Василий же не просто борец, и аскет, и мудрец, и начальник монахов. Он еще и военачальник, умеющий собрать многих разрозненных борцов и превратить их в войско. Все трое велики, и велики по-разному.

У Церкви во все эпохи должны быть и организаторы, и пламенные ораторы, и тихие созерцатели. Горе Церкви и народу Божиему, если кого-то из этих трех нет у нее в одну из эпох. Трижды горе Церкви, если никого нет! Тогда за привычной и благообразной наружностью усиливаются и умножаются лютые болезни, и некому исцелить их.

Всякий муж, поставленный Богом на священную степень, должен испытать себя на предмет того, какой из этих трех талантов более соответствует его душевному складу и опыту. Не может быть, чтобы ничто из упомянутого не относилось хоть как-то к каждому из пастырей. Но и соединение всех трех дарований в одном лице решительно невозможно!

Проповедник, организатор, уединенный молитвенник.

Усмиритель людского моря, сын битвы и сын молитвенной тишины.

Что-то одно из трех.

Если человек командует другими, распоряжается, управляет, пусть смотрит на образ Василя Великого. Он должен не только управлять, превращая все пять пальцев правой руки в указательные, но должен также запасаться всякими знаниями, как это делал Василий. Должен любить пост и книги, в уединении должен черпать силы для борьбы за Истину среди многолюдства.

Если человек проповедует вовремя и не вовремя, как и заповедал Павел апостол, пусть убежит от празднословных трапез и заискивания перед богатыми, по образу Златоуста. Пусть к чтению и проповеди присоединит горячее служение литургии и обильную милостыню, по примеру великого отца, и пусть пожертвует всем для того, чтобы его уста стали устами Слова.

Если же любит уединение человек, любит долгие молитвы и с неохотой отрывает ум от небес ради дел земных, пусть глянет на Григория. Тот, как ни страдал, но оставлял пустыню и занимал кафедру, если Церковь того требовала. Тот пренебрегал своим ради общего и шел трубить в серебряные трубы проповеди, чтобы пали толстые стены Иерихона.

Что-нибудь одно, пусть в самом скромном количестве, должно быть у каждого мужа, носящего льняной ефод. В обновлении памяти относительно этой истины, быть может, и заключается главный смысл совместного почитания Церковью Василия, Григория и Иоанна.

Источник статьи: http://www.pravmir.ru/pochemu-my-pochitaem-trex-svyatitelej-v-odin-den/