Церковь святых апостолов Петра и Павла

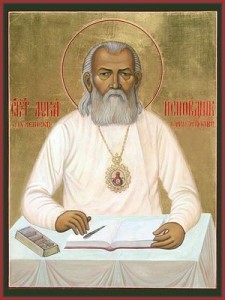

Святитель Лука, исповедник, архиепископ Симферопольский и Крымский

Память 29 мая / 11 июня

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ПРИПИСНОГО ХРАМА СВТ. ЛУКИ на ул. Сикейроса. НАЧАЛО ПРАЗДНИЧНОЙ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ в 10.00 часов.

Святитель Лука[1] (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) родился в 1877 году в городе Керчи, в Крыму, в дворянской семье польского происхождения. С детства он увлекался живописью и решил поступить в Санкт-Петербургскую академию художеств. Однако во время вступительных экзаменов им овладело сомнение, и он решил, что не имеет права делать то, что нравится, а нужно трудиться, чтобы облегчить страдания ближнего. Так, прочитав слова Спасителя о делателях жатвы (см.: Мф. 9: 37), он воспринял призыв служить людям Божиим.

Валентин решил посвятить себя медицине и поступил на медицинский факультет Киевского университета. Талант художника помогал ему в скрупулезных анатомических исследованиях. Он блестяще закончил обучение (1903) накануне русско-японской войны, и его карьера врача началась в госпитале в городе Чите. Там он познакомился и сочетался браком с сестрой милосердия, у них родилось четверо детей. Затем он был переведен в больницу города Ардатова Симбирской губернии, а позже в Верхний Любаж Курской губернии.

Работая в больницах и видя последствия, которые бывают при общей анестезии, он пришел к заключению, что в большинстве случаев ее необходимо заменить на местный наркоз. Несмотря на скудное оснащение в больницах, он успешно провел большое число хирургических операций, что привлекло к нему и пациентов из соседних уездов. Он продолжил работать хирургом в селе Романовка Саратовской области, а затем был назначен главным врачом больницы на 50 коек в Переславле-Залесском. Там он по-прежнему много оперировал, продолжая вести научные исследования.

В 1916 году в Москве Валентин Феликсович успешно защитил докторскую диссертацию на тему местной анестезии и начал работать над большой монографией по гнойной хирургии. В 1917 году, когда в больших городах гремели раскаты революции, он был назначен главным врачом Ташкентской городской больницы и поселился с семьей в этом городе. Вскоре супруга его скончалась от туберкулеза. Во время ухода за умирающей в голову ему пришла мысль просить свою операционную сестру взять на себя заботу по воспитанию детей. Она согласилась, а доктор Валентин смог продолжать свою деятельность как в больнице, так и в университете, где он вел курс анатомии и хирургии.

Он часто принимал участие в диспутах на духовные темы, где выступал с опровержениями тезисов научного атеизма. По окончании одного из таких собраний, на котором он долго и вдохновенно выступал, епископ Иннокентий отвел его в сторону и сказал: «Доктор, вам надо быть священником». Хотя Валентин никогда и не помышлял о священстве, он тотчас принял предложение иерарха. В ближайшее же воскресенье он был рукоположен в диакона, а через неделю возведен в сан иерея.

Он одновременно трудился как врач, как профессор и как священник, служа в соборе только по воскресеньям и приходя на занятия в рясе. Он совершал не так много служб и таинств, но усердствовал в проповедничестве, а свои наставления дополнял духовными беседами на животрепещущие темы. Два года подряд он участвовал в общественных диспутах с отрекшимся священником, ставшим руководителем антирелигиозной пропаганды в регионе и умершим впоследствии жалкой смертью.

В 1923 году, когда так называемая «Живая церковь» спровоцировала обновленческий раскол, внеся раздоры и смущение в лоно Церкви, епископ Ташкентский вынужден был скрыться, возложив управление епархией на отца Валентина и еще одного протопресвитера. Ссыльный епископ Андрей Уфимский (кн. Ухтомский), находясь в городе проездом, одобрил избрание отца Валентина в епископат, совершенное собором духовенства, сохранившего верность Церкви. Потом тот же епископ постриг Валентина в его комнате в монахи с именем Лука и отправил в небольшой городок недалеко от Самарканда. Здесь жили два ссыльных епископа, и святитель Лука в строжайшей тайне был хиротонисан (18 мая 1923 г.). Через полторы недели после возвращения в Ташкент и после своей первой литургии он был арестован органами безопасности (ГПУ), обвинен в контрреволюционной деятельности и шпионаже в пользу Англии и осужден на два года ссылки в Сибирь, в Туруханский край.

Путь в ссылку проходил в ужасающих условиях, но святой врач провел не одну хирургическую операцию, спасая от верной смерти страждущих, которых ему приходилось встречать на своем пути. В ссылке он также работал в больнице и сделал много сложных операций. Он имел обыкновение благословлять больных и молиться перед операцией. Когда же представители ГПУ попытались запретить ему это, они натолкнулись на твердый отказ епископа. Тогда святителя Луку вызвали в управление госбезопасности, дали полчаса на сборы и отправили в санях на берег Ледовитого океана. Там он зимовал в прибрежных поселениях.

В начале Великого поста его отозвали в Туруханск. Доктор вернулся к работе в больнице, так как после его высылки она лишилась единственного хирурга, что вызвало ропот местного населения. В 1926 году он был освобожден и вернулся в Ташкент.

На следующую осень митрополит Сергий назначил его сначала в Рыльск Курской епархии, затем в Елец Орловской епархии в качестве викарного епископа и, наконец, на Ижевскую кафедру. Однако по совету митрополита Арсения Новгородского владыка Лука отказался и попросился на покой – решение, о котором он горько пожалеет впоследствии.

Около трех лет он спокойно продолжал свою деятельность. В 1930 году его коллега по медицинскому факультету профессор Михайловский, потеряв рассудок после смерти сына, решил оживить его с помощью переливания крови, а затем покончил жизнь самоубийством. По просьбе вдовы и учитывая психическую болезнь профессора, владыка Лука подписал разрешение захоронить его по церковному обряду. Коммунистические власти воспользовались этой ситуацией и обвинили епископа в пособничестве убийству профессора. По их мнению, владыка из религиозного фанатизма помешал Михайловскому воскресить усопшего с помощью материалистической науки.

Епископ Лука был арестован незадолго до разрушения церкви святого Сергия, где проповедовал. Его подвергали непрерывным допросам, после которых уводили в душный карцер, что подорвало его и без того пошатнувшееся здоровье. Протестуя против бесчеловечных условий содержания, святитель Лука начал голодовку. Тогда следователь дал слово, что отпустит его, если он прекратит голодовку. Однако он не сдержал слова, и епископ был осужден на новую трехлетнюю ссылку.

Снова путь в ужасающих условиях, после которого работа в больнице в Котласе и Архангельске с 1931 по 1933 год. Когда у владыки обнаружилась опухоль, он отправился на операцию в Ленинград. Там однажды во время службы в церкви он пережил потрясающее духовное откровение, напомнившее ему начало его церковного служения. Затем епископа перевели в Москву для новых допросов и сделали интересные предложения относительно научных исследований, но при условии отречения от сана, на что святитель Лука ответил твердым отказом.

Освобожденный в 1933 году, он отказался от предложения возглавить свободную епископскую кафедру, желая посвятить себя продолжению научных исследований. Он вернулся в Ташкент, где смог работать в небольшой больнице. В 1934 году был опубликован его труд «Очерки гнойной хирургии», ставший вскоре классикой медицинской литературы.

Во время работы в Ташкенте владыка заболел тропической болезнью, которая привела к отслоению сетчатки глаз. Тем не менее он продолжал врачебную деятельность вплоть до 1937 года. Жестокие репрессии, учиненные Сталиным не только против правых оппозиционеров и религиозных деятелей, но также и против коммунистических деятелей первой волны, заполнили миллионами людей концлагеря. Святитель Лука был арестован вместе с архиепископом Ташкентским и другими священниками, сохранившими верность Церкви и обвиненными в создании контрреволюционной церковной организации.

Святитель был подвергнут допросу «конвейером», когда 13 дней и ночей в ослепляющем свете ламп следователи, сменяя друг друга, беспрерывно вели допрос, вынуждая его оговорить себя. Когда епископ начал новую голодовку, его, обессиленного, отправили в казематы госбезопасности. После новых допросов и пыток, истощивших его силы и приведших в состояние, когда он уже не мог контролировать себя, святитель Лука дрожащей рукой подписал, что признает свое участие в антисоветском заговоре.

Так в 1940 году он в третий раз был отправлен в ссылку, в Сибирь, в Красноярский край, где после многочисленных прошений и отказов смог добиться разрешения работать хирургом и даже продолжить в Томске научные исследования. Когда произошло вторжение гитлеровских войск и началась война (1941), стоившая миллионов жертв, святитель Лука был назначен главным хирургом красноярского госпиталя, а также ответственным за все военные госпитали края. При этом он служил епископом в епархии края, где, как гордо сообщали коммунисты, не осталось ни одной действующей церкви.

Митрополит Сергий возвел его в сан архиепископа. В этом сане он принял участие в Соборе 1943 года, на котором был избран патриархом митрополит Сергий, а сам святитель Лука стал членом постоянного Синода.

Так как во время войны религиозные преследования несколько ослабли, он приступил к обширной программе возрождения религиозной жизни, с удвоенной энергией отдавшись проповедничеству[2].Когда красноярский госпиталь был переведен в Тамбов (1944), он поселился в этом городе и управлял епархией, в то же время работая над публикацией различных медицинских и богословских трудов, в частности апологии христианства против научного атеизма, озаглавленной «Дух, душа и тело». В этой работе святитель защищает принципы христианской антропологии при помощи твердых научных аргументов.

В феврале 1945 года за архипастырскую деятельность святитель Лука был награжден правом ношения креста на клобуке. За патриотизм он удостоился медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.».

Через год архиепископ Тамбовский и Мичуринский Лука стал лауреатом Сталинской премии первой степени за научную разработку новых хирургических методов лечения гнойных заболеваний и ранений, изложенных в научных трудах «Очерки гнойной хирургии» и «Поздние резекции при инфицированных огнестрельных ранениях суставов».

В 1946 году он был переведен в Крым и назначен архиепископом Симферопольским. В Крыму он был вынужден прежде всего бороться с нравами местного духовенства. Он учил, что сердце священника должно стать огнем, излучающим свет Евангелия и любви ко Кресту, будь то слово или собственный пример. Из-за болезни сердца святитель Лука был вынужден прекратить оперировать, но продолжал давать бесплатные консультации и оказывать помощь местным врачам советами. По его молитвам произошло множество чудесных исцелений.

В 1956 году он полностью ослеп, но по памяти продолжал служить Божественную литургию, проповедовать и руководить епархией. Он мужественно противостоял закрытию церквей и различным формам преследований от властей.

Под грузом прожитого, исполнив дело свидетельства о Господе, Распятом во имя нашего спасения, епископ Лука мирно упокоился 29 мая 1961 года. На его похоронах присутствовало все духовенство епархии и огромная толпа людей, а могила святителя Луки вскоре стала местом паломничества, где по сей день совершаются многочисленные исцеления.

Составитель — иеромонах Макарий Симонопетрский, адаптированный русский перевод — издательство Сретенского монастыря

11 июня 2012 года

[1] Причислен к лику местночтимых святых в Крымской епархии в 1995 г., почитание его было распространено на всю Русскую Церковь в августе 2000 г.

См. его автобиографию, написанную, когда он уже ослеп, в 1955 г.: Лука Симферопольский. Я полюбил страдание. Автобиография архиепископа-хирурга во времена советских репрессий.

[2] Он произнес более 1250 живых и оригинальных проповедей, из которых около 700 были записаны и распространялись по России в 12 томах.

Из книги «Синаксарь: Жития святых Православной Церкви», вышедшей в издательстве Сретенского монастыря.

Источник статьи: http://petr-pavel.ru/publikatsii/aktualnyie-temyi/den-pamyati-svyatitelya-luki-voyno-yasenetskogo-arhiepiskopa-simferopolskogo-ispovednika.html

Святитель Лука: «Совершенствование духа – вечное бессмертие»

Его гнали за веру, а он продолжал служить людям. Хирург, ученый, доктор медицины, автор трудов по анестезиологии, архиепископ Симферопольский и Крымский, «контрреволюционер» и лауреат Сталинской премии.

11 июня православная церковь отмечает день памяти святителя Луки, в миру известного как Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий. О жизни святителя читайте в материале РИА Новости Крым.

Он родился 27 апреля (9 мая) 1877 года в Керчи в семье провизора Феликса Станиславовича Войно-Ясенецкого и Марии Дмитриевны Войно-Ясенецкой. Был четвертым в семье, в которой воспитывалось пятеро детей. Принадлежал к древнему и знатному, но обедневшему польскому дворянскому роду Войно-Ясенецких. В 1889 году семья переехала в Киев, где Валентин окончил гимназию и художественную школу.

Две войны, революция, ссылки и Сталинская премия

В 1898 году стал студентом медицинского факультета Киевского университета. После выпускных экзаменов, ко всеобщему удивлению, заявил о намерении стать земским, или как он говорил «мужицким врачом». Устроился работать в Киевский медицинский госпиталь Красного Креста, в составе которого в 1904 году отправился на Русско-Японскую войну. Работал в эвакуационном госпитале в Чите, заведовал хирургическим отделением. В 1916 году Валентин Феликсович получил степень доктора медицины за труды по анестезиологии. Затем революция, работа в Ташкенте, где он возглавлял кафедру оперативной хирургии. В феврале 1921 года он был посвящен в сан иерея, в 1923 году постригся в монахи под именем Луки и стал епископом Барнаульским.

С этого периода начинаются его гонения со стороны органов ГПУ. Его трижды арестовывали, подвергали тюремному заключению и ссылкам в период с 1923 по 1944 годы, запрещали отправлять богослужения, читать проповеди и вести разговоры на религиозные темы. Он продолжал работать в военных госпиталях в Красноярском крае, вплоть до 1945 года.

Полностью реабилитирован Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий был в 2000 году, как жертва политических репрессий.

«Как трудно плыть против течения антирелигиозной пропаганды…»

В январе 1946 года Патриарх Алексий подписал указ о переводе архиепископа Луки в Симферополь, где он занимается, кроме пастырской и врачебной, еще и общественно-политической жизнью. Он активно выступает как борец за мир, национально-освободительное движение колониальных народов.

В начале 1947 года профессор Войно-Ясенецкий стал консультантом Симферопольского военного госпиталя, где проводил показательные оперативные вмешательства. Также он стал читать лекции для практических врачей Крымской области в архиерейском облачении, из-за чего они были запрещены местной администрацией. В 1955 году полностью ослеп, что вынудило его оставить хирургию. 11 января 1957 года избран почетным членом Московской духовной академии.

В 1958 году писал: «…как трудно мне было плыть против бурного течения антирелигиозной пропаганды, и сколько страданий причинила она мне и доныне причиняет».

Умер 11 июня 1961 года в воскресенье. На надгробии была высечена надпись:

Архиепископ Лука Войно-Ясенецкий

18 (27). IV.77 — 19 (11).VI.61

Доктор медицины, профессор хирургии, лауреат.

Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) был похоронен на Первом Симферопольском кладбище, справа от храма Всех святых. После канонизации Православной Церковью в сонме новомучеников и исповедников Российских (22 ноября 1995 года), его мощи были перенесены в Свято-Троицкий Собор (17-20 марта 1996 года). Прежняя могила св. Луки так же почитаема верующими.

Почитается как святой другими поместными Церквями, в частности, Элладской православной церковью, главный сторонник его прославления в Греции — архимандрит Нектарий (Антонопулос), настоятель монастыря Сагмата.

Память в Симферополе

В Свято-Троицком женском монастыре в Симферополе в серебряной раке почивают мощи святителя Луки, которые пользуются большим почитанием у верующих. В частности, есть свидетельства, что люди, молившиеся у мощей, исцелялись от болезней.

В Симферополе установлен памятник святителю Луке, на здании военного госпиталя, где он оперировал, установлена мемориальная доска. На месте дома, где он жил в Симферополе, возведена часовня. На территории Свято-Троицкого монастыря открыт музей святителя Луки.

Архиепископ оставил после себя не только научные труды по медицине, но богословские трактаты, в частности, о науке и религии, в которых проводилась идея о том, что «наука без религии — небо без солнца. А наука, облаченная светом — это вдохновенная мысль, пронизывающая ярким светом тьму этого мира».

Считая, что «мир имеет свое начало в любви Божией» и людям дан закон «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный», Лука убежден, что должна быть дана и возможность осуществления этой заповеди: «бесконечное совершенствование духа — вечное бессмертие».

Источник статьи: http://crimea.ria.ru/society/20200611/1105539676.html