- Успение Пресвятой Богородицы: коротко о празднике

- Событие праздника Успение Богородицы:

- Суть праздника Успение Богородицы:

- Фильм «Успение Пресвятой Богородицы»

- Тропарь Успению Пресвятой Богородицы:

- Икона праздника Успение Богородицы:

- 3 факта о празднике:

- Почему мы празднуем Успение Пресвятой Богородицы 28 августа? Разве мы знаем точную дату?

- 28 (15) августа: «День Марии Богородицы»

- Рождество в конце лета?

- При чем тут Успение?

Успение Пресвятой Богородицы: коротко о празднике

В нашей рубрике «Коротко о празднике» мы рассказываем о двунадесятых и великих праздниках Православной Церкви.

Дата праздника: 28 августа

Слово «успение», однокоренное со словом «усопший», означает «сон». Так в Церкви называют день кончины Пресвятой Богородицы.

Событие праздника Успение Богородицы:

Священное Писание ничего не говорит нам о жизни Пресвятой Богородицы после Воскресения Христова. Поэтому об Успении Богородицы мы знаем из двух латинских трактатов V века и из послания псевдо-Дионисия Ареопагита. Церковь верует, что эти источники сохраняют основу того Предания, которое жило в ранней Церкви.

Все годы после Распятия, Воскресения и Вознесения Иисуса Христа Пресвятая Дева провела большей частью в Иерусалиме, проповедуя Господа наравне с апостолами. Но вот настало время Ее земной кончины.

Однажды во время молитвы Дева Мария увидела Архангела Гавриила, некогда возвестившего Ей великую радость — что Ей суждено стать Матерью Спасителя мира. На сей раз известие было другое: через три дня душа Ее оставит тело. Но Богородица очень обрадовалась. Ведь Ее ожидала встреча с Тем, Кого Она любила гораздо больше, чем жизнь.

Три дня спустя в доме апостола Иоанна, где жила Мария, собрались и другие апостолы: Господь чудесным образом устроил так, что все они вернулись к этому дню из дальних странствий, где проповедовали Христа. Не было только Фомы.

Апостолы стали свидетелями блаженной кончины Святой Девы. Сам Христос, окруженный множеством ангелов, явился, чтобы принять душу Своей Пречистой Матери и возвести Ее в рай.

Тело же Ее апостолы решили похоронить в Гефсимании, где находился Гроб Господень и где погребены были родители Девы Марии и Ее нареченный супруг, праведный Иосиф. Сопровождая гроб, апостолы и другие жители Иерусалима несли светильники и пели псалмы. Иудейский священник Афоний, которого раздражало почитание Иисусовой Матери, толкнул гроб, желая перевернуть его, — и тут же лишился кистей обеих рук: их отсек ангел, невидимо стоявший рядом. «Теперь ты видишь, что Христос истинный Бог», — сказал Афонию апостол Петр. Тот сразу покаялся — и руки срослись.

На третий день к гробнице Божией Матери прибыл апостол Фома. Вход в пещеру открыли, но тела Богоматери там не было! В тот же день, собравшись на общую трапезу, апостолы увидели Пресвятую Деву, шедшую по воздуху со множеством ангелов. Она обратилась к ним со словами: «Радуйтесь! Теперь Я всегда с вами».

Суть праздника Успение Богородицы:

Название праздника — Успение — отражает христианское отношение к смерти. Смерть — не конец нашего существования, а сон: усопший на время оставляет мир, чтобы после всеобщего воскресения снова вернуться к жизни. В Евангелии повествуется о нескольких случаях, когда Христос воскресил умерших, и смерть Он называл при этом именно успением. Не умерла, но спит, — сказал Спаситель об умершей дочери начальника синагоги Иаира (Мф 9:24). И о Лазаре, который заболел и умер: Лазарь, друг наш уснул; но Я иду разбудить его (Ин 11:11). В дни Пасхи в храме звучит песнопение: «Плотию уснув, яко мертв…» — и здесь сну уподоблена смерть Самого Христа.

Вот и праздник Успения Богородицы в народе называют «малой Пасхой». Как Христос в третий день пробудился от смертного сна и воскрес телесно, так и Успение Богородицы оказалось всего лишь кратковременным сном. Христос воззвал Ее от смерти к вечной жизни, и в третий день апостолы убедились, что Она не просто жива: теперь она пребывает с нами всегда и везде, утешая и поддерживая нас на пути ко Христу.

На примере Богородицы мы убеждаемся: Воскресение Христово действительно стало победой над смертью для всех, кто пребывает в общении с Ним и старается следовать Его заповедям.

Фильм «Успение Пресвятой Богородицы»

Почему в христианском мире Успение Пресвятой Богородицы, то есть день Ее смерти, принято отмечать, как великий церковный праздник? Понять духовный смысл одного из важнейших событий церковного года поможет митрополит Иларион (Алфеев). В своем авторском фильме владыка расскажет о том, как принято праздновать Успение в Иерусалиме, на греческом острове Тинос и в испанском городе Эльче. Чем отличается православное Успение от католического праздника Взятия Девы Марии на небо? И почему испанцы считают этот день едва ли не самым важным в году? Фильм митрополита Илариона (Алфеева), студия «НЕОФИТ».

Тропарь Успению Пресвятой Богородицы:

Тропарь, глас 1:

В рождестве девство сохранила eси, во успении мира не оставила eси, Богородице, преставилася eси к животу, Мати сущи Живота,

и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша.

Перевод Ольги Седаковой:

Рождая, сохранила Ты девственность.

Почив, не оставила Ты мира, Богородица:

Ибо перешла к жизни

Ты, истинная Матерь Жизни,

И твоим ходатайством избавляешь

От смерти души наши.

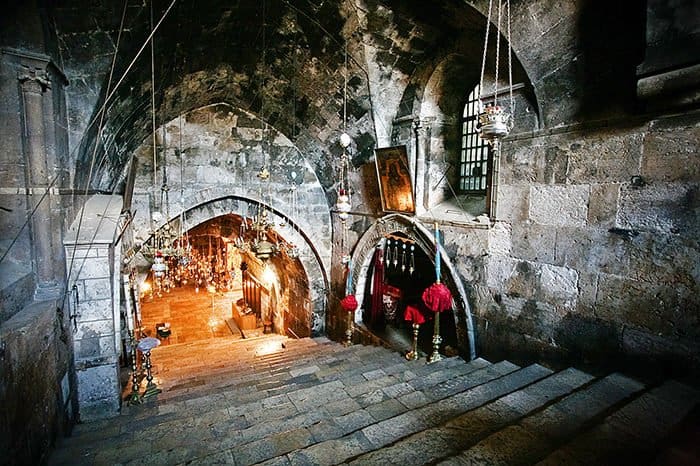

Икона праздника Успение Богородицы:

Богородица на престоле славы возносится в горний Иерусалим.

Овальный нимб и чины ангелов вокруг Христа — символы славы Божией.

Святители Дионисий Ареопагит, Косма Маиумский и Иоанн Дамаскин — творцы посвященных празднику Успения богослужебных текстов.

Младенец на руках у Христа — душа Богородицы

Люди вокруг одра Богородицы — апостолы и плачущие иерусалимские женщины.

Богородица лежит на одре, покрытом тканью багряного цвета. Багрянец — традиционный атрибут власти, в данном случае указывает на царское достоинство Пресвятой Девы.

Иудейский священник Афония, попытавшийся опрокинуть гроб Пресвятой Богородицы во время шествия в Гефсиманию и наказанный ангелом.

3 факта о празднике:

-1-

Успение Пресвятой Богородицы — последний двунадесятый праздник церковного года. Церковное новолетие празднуется 14 сентября (по старому стилю — 1 сентября), так что первым праздником года оказывается Рождество Богородицы, а последним — Ее Успение. Получается, весь год выстраивается в соответствии с событиями жизни Божией Матери.

-2-

Празднику Успения предшествует Успенский пост — самый короткий (всего две недели), но по строгости сопоставимый с Великим постом. Установился он около X века и изначально был частью «компенсаторного» летнего поста для тех, кто по каким-то уважительным причинам не смог выдержать Великий пост (например, находился в длительном плавании).

-3-

В связи с особым почитанием Богородицы бóльшая часть храмов в России начиная с XII–XIII веков освящалась в честь праздника Успения. Первый Успенский собор был построен во Владимире в 1158–1160 годах: князь Андрей Боголюбский возвел его как главный кафедральный собор Руси. В 1326 году был заложен Успенский собор Московского Кремля, ставший усыпальницей Московских Патриархов; как раз в это время из Владимира в Москву переместился митрополит. До XX века московский Успенский собор (перестроенный в 1470-х гг. Аристотелем Фиораванти) оставался главным кафедральным храмом России. В других городах Успенские церкви и соборы возводились в основном по подобию московского.

Источник статьи: http://foma.ru/korotko-o-prazdnike-uspenie.html

Почему мы празднуем Успение Пресвятой Богородицы 28 августа? Разве мы знаем точную дату?

В Евангелии ничего не говорится об Успении Пресвятой Богородицы, мы знаем об этом событии только из церковного Предания. Но и в Предании не указаны подробности, например, точный день, когда это произошло. Откуда же взялась дата празднования Успения — 28 (15 по старому стилю) августа?

28 (15) августа: «День Марии Богородицы»

Чтобы ответить на этот вопрос, стоит вспомнить, как возникали церковные праздники. В первую очередь христиане стали праздновать дни, связанные с событиями земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Прежде всего — дни Его Воскресения из мертвых (Пасха) и Рождества, которое в древней Церкви называлось Богоявлением, то есть днем явления Бога в мир, и входило в единый праздничный цикл с Крещением Господним.

А вот праздники, посвященные Богородице, возникли позже. Ведь и почитание Пресвятой Девы Марии установилось в Церкви не сразу. Только в 431 году на III Вселенском Соборе в городе Эфесе епископы христианских общин окончательно согласились, что Деву Марию следует почитать как Богородицу, то есть удостоившуюся стать Родительницей не просто человека Иисуса, но воплотившегося Бога. С тех пор и можно говорить об общецерковном почитании Божией Матери.

В это время никто уже, конечно, не помнил и не знал обстоятельств Ее жизни. Сохранялись разве что отдельные предания, жившие в Поместных Церквах, которые высоко чтили Богородицу и прежде.

В их числе была Иерусалимская Церковь, колыбель всего христианского мира. Здесь еще в IV веке существовал особый день, посвященный Богородице, — 28 (15) августа.

В одном из древнейших дошедших до нас сборников богослужебных библейских чтений — древне-армянском Лекционарии, созданном еще до отделения армян от единой Церкви (то есть до середины V века), 15 августа обозначено как «день Марии Богородицы». Этот армянский Лекционарий — перевод еще более древнего иерусалимского сборника богослужебных чтений. Так что это именно Иерусалимская Церковь выбрала 15 августа для празднования памяти Богородицы.

Ее примеру последовала и Церковь Константинополя, столицы Византийской империи. 28 (15) августа праздновал день Богородицы один из самых знаменитых константинопольских храмов — Влахернский, тот самый, где Божия Матерь некогда распростерла покров над христианами, молившимися о снятии вражеской осады. Об этом свидетельствует «Стишной пролог» — древний календарь дней памяти святых (месяцеслов), составленный в стихотворной форме. Кстати, Влахернский храм и сам был посвящен Деве Марии; в середине V века византийская императрица Пульхерия даже велела положить здесь Ее ризу.

Рождество в конце лета?

Что же именно праздновали древние Церкви Иерусалима и Константинополя 28 (15) августа? Событие с непонятным на первый взгляд названием: «стояние на третьей миле от Вифлеема».

Судя по всему, христиане вспоминали одну из остановок на пути Богородицы, носившей под сердцем Младенца, и праведного Иосифа Обручника из Иерусалима в Вифлеем. В Евангелиях этой истории нет, но она описана в одном из древних христианских апокрифов Апокрифы — тексты, которые Церковь считает недостаточно достоверными, чтобы включить их в Священное Писание, но заимствует отдельные сведения из них. — Протоевангелии Иакова. Из этого же памятника, кстати, Церковь почерпнула сведения о двух других событиях, положивших основу праздникам Рождества Богородицы и Введения Ее во храм.

Протоевангелие Иакова повествует, как Иосиф и Мария идут в Вифлеем, чтобы участвовать в переписи населения. Пройдя три мили, Иосиф обернулся и увидел, что лицо Марии печально, а затем оглянулся еще и увидел ее радостной. «Перед моими глазами два народа, — объяснила обрученная ему Дева. — Один плачет и рыдает, другой радуется и веселится».

Когда же они прошли полпути, Мария просила Иосифа помочь Ей сойти с осла на землю, ибо «То, что в Ней, заставляло Ее идти пешком». Стало ясно: приближается час Рождества Младенца. Тогда Иосиф укрыл Марию в пещере, а сам отправился на поиски женщины, которая могла бы принять роды, — и вдруг начались чудеса: «Я, Иосиф, шел и не двигался. И посмотрел на воздух и увидел, что воздух неподвижен, посмотрел на небесный свод и увидел, что он остановился и птицы небесные в полете остановились, посмотрел на землю и увидел поставленный сосуд и работников, возлежавших подле, и руки их были около сосуда, и вкушающие (пищу) не вкушали, и берущие не брали, и подносящие ко рту не подносили, и лица всех были обращены к небу. И увидел овец, которых гнали, но которые стояли. И пастух поднял руку, чтобы гнать их, но рука осталась поднятой. И посмотрел на течение реки и увидел, что козлы прикасались к воде, но не пили, и всё в этот миг остановилось». Когда же Иосиф вновь оказался у пещеры, то, как говорится в апокрифе, вначале увидел у ее входа сияющее облако, а затем в пещере засиял свет, невыносимый для глаз, и явился Младенец.

Получается, что, вспоминая «стояние на третьей миле от Вифлеема», христиане Палестины и Константинополя по сути праздновали Рождество Христово, только акцент переносили на почитание Его Матери.

Другие христианские Церкви (к примеру, копты) отмечали очень похожий праздник в честь Богородицы сразу после Рождества Спасителя, в конце декабря. Да и в Православной Церкви следующий за Рождеством день, 26 декабря (8 января по новому стилю), именуется Собором Пресвятой Богородицы и посвящен Ее чествованию.

Какая из дат, претендующих быть днем Рождества Христова, — декабрьская или августовская — ближе к истине, нам теперь уже не разобраться. Не так уж это и принципиально: даты всех праздников, связанных с евангельскими событиями, более или менее условны, ведь никто специально не запоминал, в какой день Христос крестился во Иордане или преобразился на горе Фавор. Относительно точно можно установить только дату Его распятия (и, значит, Воскресения) — благодаря указанию апостола Иоанна, что суд над Христом состоялся накануне ветхозаветной Пасхи (Ин 19:14). Пасху иудеи всегда праздновали в один и тот же день, или, точнее, ночь — с 14-го на 15-й день месяца нисана, который выпадает на конец марта — начало апреля…

Что же до Рождества Христова, здесь важна не дата, а сам факт: Бог пришел в сотворенный Им мир.

При чем тут Успение?

Какое отношение всё это имеет к Успению Богородицы? Как ни странно, прямое. Дело в том, что к VI–VII веку, когда праздник Успения уже вошел в круг самых значительных, христиане разных Церквей — и восточных, и западных — даты Рождества Спасителя и Успения Богородицы стали сближать. Где-то — например, в римской Церкви — кончину Пресвятой Богородицы взялись праздновать 18 января (а 14 августа — отдельно — взятие Ее на небо).

А в Константинополе император Маврикий в 595 году волевым решением «назначил» дату празднования Успения на 28 (15) августа — в честь одержанной им в этот день победы над персами. По всей видимости, он просто утвердил традицию празднования Успения, которая существовала и раньше.

Можно ли считать это делом случая? Или в памяти христиан действительно сохранилось какое-то древнее предание о том, что Богородица преставилась в тот же самый день, когда родился Христос? Последнее маловероятно, учитывая, что в памяти Церкви не сохранились ни точная дата Рождества, ни какие-либо обстоятельства ухода Богородицы из земной жизни: всё, что мы знаем о Ее Успении, позаимствовано из апокрифической литературы…

Вероятнее всего, 28 (15) августа не является точной датой преставления Божией Матери, как и 7 января (25 декабря) не есть доподлинно известный день Рождества Христова, как и 19 (6) августа — не точная дата Преображения Христова…

И тем не менее, решение Церкви соединить день прославления Богородицы с празднованием Ее Успения кажется абсолютно естественным и логичным!

Важнейшее событие в жизни христианина, с точки зрения Церкви, — его встреча со Христом, переход из жизни временной в жизнь вечную. Недаром дни памяти большинства святых совпадают с днями их смерти или, лучше сказать, успения: ведь земную смерть христианин воспринимает как сон, от которого усопший пробудится в день всеобщего воскресения. Не случайно, наверное, и переход Богородицы в жизнь вечную стал праздноваться в тот самый день, который Церковь уже предназначила для прославления Богородицы. Ведь то, как, по церковному Преданию, Она оставила землю — на руках у Христа, — есть наилучшее свидетельство Ее близости к Богу, а стало быть — и святости.

Источник статьи: http://foma.ru/pochemu-my-prazdnuem-uspenie-presvyatoj-bogorodiczy-28-avgusta.html