Подарок михаила хлудова своей жене

Прототип дикого купчины Островского или гордость России?

Всем известно, что Островский писал своих представителей «темного царства» с натуры, которой в Москве вполне хватало. Однако даже среди «купчин-безобразников» выделялся текстильный фабрикант Михаил Хлудов, промышленник-миллионщик. Недаром его величали Страшилищем Первопрестольной. В комедии «Горячее сердце» Островский даже менять его фамилию не стал, поменял лишь две буквы – с Хлудова на Хлынова. В романе Н.Н. Карамзина «На далеких окраинах» Хлудов назван Хмуровым, он же выведен писателем Н.С. Лесковым героем рассказа «Чертогон». Словом, Миша Хлудов стал «образом», притчей во языцех.

Вот только уже современники задумались-засомневались: а точно ли Михаил Хлудов был разгульным сумасбродом, не знающим, куда деньги девать? Да и были ли такими другие представители «темного царства»? А может, это поклеп на все российское купечество и карикатура купчины толстопузого не верна?

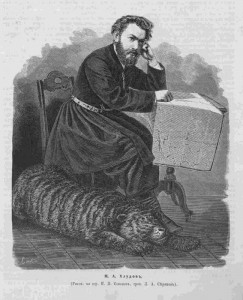

Анализ личности самого отъявленного «безобразника», Михаила Алексеевича Хлудова (1843–1885), дает сенсационный ключ к разгадке: наряду с эксцентричными выходками Михаил Хлудов был умным, одаренным, к тому же безоговорочно бесстрашным и мужественным человеком, много сделавшим для своей страны.

…Ольга Осиповна Садовская, любимейшая в Москве актриса, развернула лист с золотым обрезом, отложенный на проходной Малого театра: «Имею честь пригласить ко мне – в компанию избранных!»

Улыбнулась, предвкушая осетрину с шампанским, но увидела подпись: «Купец-молодец гильдии избранных Михаил Хлудов. Масленица 1886 года». Почтенная дама взвизгнула почище мещанок и кухарок, коих изображала на сцене. Какой еще Хлудов?! Он же год как отправился в Царствие Небесное! Или Бог не принял души безобразника и послал к дьяволу? Вот и строчит проклятый Мишка сатанинские послания с того света…

Всхлипывая и вскрикивая, Ольга Осиповна понеслась по лестнице к начальству. Никому не позволено вытворять такое с актерами императорских театров! Это надо же – мало того, что сам помер, еще и к себе зовет?!

Актриса влетела в коридор театральной администрации. Прислонилась, чтобы отдышаться, к двери с табличкой: «Островский Александр Николаевич. Заведующий репертуарной частью». Уж он-то должен знать всю подноготную этого купца Хлудова – он же списал с этого Страшилища Первопрестольной не одного героя своих пьес. Ольга Осиповна перевела дух, вошла и ахнула: Александр Николаевич стоял у стола с молотком в руке. Неужто и он получил жуткое послание? А ну как решил на тот свет к купцу-приятелю податься – на званый-то вечер?

– Да что же это?! – заголосила Садовская.

Драматург недоуменно уставился на свою ведущую актрису. Почтенная женщина – Кабаниху в «Грозе» играет, Домну Пантелеевну в «Талантах и поклонниках» – а на людей бросается ни за что ни про что.

– Вот хотел образок в красный угол прибить! – попытался объяснить Островский. – А ты что подумала, Оленька?

Оленька крякнула все еще испуганно и стукнула по столу ладошкой – выложила приглашение:

– Подумала, вы к Хлудову собираетесь!

Островский прочел послание и захохотал:

– Ай да молодец, Хлуд-купец! Смотри-ка, почерк его собственный. Видать, еще до смерти шуточку свою задумал!

Садовская опустилась на стул:

– Хороша шуточка! Да у меня чуть сердце не оборвалось!

– А ты молись, матушка! – еще веселее захохотал Островский. – Знаешь, как молился Мишка Хлудов? Вместо «Во имя Отца и Сына, и Святого Духа, аминь!» – «Во имя овса и сена, и свиного уха, овин!». Или так: «Господи, владыко живота моего и прочих внутренностей!» – Островский вытер платком смеющиеся глаза и обмахнул усы с бородой. – Мишу Хлудова послушать – никаких романов не надо читать. Апофеоз, так сказать! Темное царство, как говаривал Добролюбов.

Островский сложил руки на животе и озорно воззрился на Садовскую:

– Интересны рассказы о темном царстве? Слушай, Оля, тебе для ролей пригодятся. Расскажу тебе, как познакомился я с Михаилом Хлудовым. Весьма странная вышла встреча. Бродил за мной несколько дней какой-то господин. Высокий, молодой, лет двадцати пяти. По одежде не поймешь, какого сословия, – сам с бородой купеческой, а одет в европейский сюртук. В один день захватил я трость со свинцовым набалдашником для вооружения да и подошел к незнакомцу: «Что вам от меня понадобилось?» А тот засверкал белозубой улыбкой и в карман полез. Я уж и трость чуть не вскинул – ну как из кармана нож вытащит? А он вынимает журнал модный «Развлечение» и гордо сует мне: «Я – Михаил Хлудов!» Гляжу, на обложке карикатура на пьяного купчину. А «прототип» мне объясняет: «За то, чтоб редакция мою физиономию пропечатала, я им годовой тираж оплатил. Теперь хочу в ваших пьесах прославиться!» Я взъярился: «Я на вас карикатуру похлеще, чем в журнале, напишу!» А Хлудов сверкнул очами: «Отлично! Хотите увидеть своего «героя» в жизни, извольте, приглашаю!»

Жил он в синем трехэтажном особняке недалеко от Красных ворот в Тупом переулке. Но народ уж давно перекрестил этот тупик в Хлудовский. Раньше в нем вся семья Хлудовых жила: отец Мишин Алексей и брат его Герасим Хлудовы, оба – миллионщики. В середине века давались тут знаменитые на всю Москву купеческие балы. По триста человек собирали, в кадрилях по сто пар танцующих шли. Но теперь отец съехал, дядя с семьей тоже, так что Миша Хлудов один хозяйничал.

Завел он меня внутрь. Комнатищи огромные – кругом ковры: на полу, на стенах, на диванах, на креслах. В столовой сзади – стена стеклянная. А за ней – зимний сад: пальмы, гранаты в кадках, разноцветные цветы в бордюры высажены. Вдруг чугунная винтовая лестница наверху заскрипела, я аж задохнулся: сверху прямо на Мишу прыгнуло какое-то огромное животное – больше годовалого теленка, да все будто черно-золотыми лентами перевито. Оба свалились на пол, я отпрянул, а хозяин хохочет: «Не бойтесь! Это моя ручная тигрица Сонька!» Встал, отряхнулся, тигрица к ноге его припала, как собачонка. С ней и за стол сел. А я уж и не помню, как обед-то прошел…

А на другой день у Миши «четверг» был. Приглашали на те «четверги» особо: по утрам слуги разъезжались по Москве, ловили кого вздумается и привозили в Хлудовский тупик. Хозяин встречал гостей честь честью – не важно, мастерового привезли или дворянина. Каждому собственноручно подносил чарочку – с бочонок величиной. Так что к вечеру гости лежали по закоулкам особняка. Затем начинался съезд хозяйских приглашенных – купцов, дворян и «служителей муз» из тех, что купеческим обществом не гнушались. Сам Михаил выходил на пир обряженный как на маскараде: то в кавказском, то в бухарском костюме. А однажды выкрасился ваксой в черный цвет и предстал… негром. То-то дамы были довольны полуголым красавцем! Пьяных «утренних» гостей приводили и приносили тоже переодетых соответственно – то кавказцами, то бухарцами. Кто держался на ногах, рассаживали по комнатам, остальных раскладывали по диванам – для создания атмосферы.

А в тот вечер Миша Хлудов возле меня сидел. Пил – не пьянел, собственными поговорками сыпал: «Денег у меня – многонько, дела – легонько, вот я и маюсь, людьми забавляюсь!», «С моего-то капитала с тоски помирать надобно!». Не словеса – самоцветы. Одно слово: авантюрная душа да неприкаянная… Ну как в пьесу не вставить? Я и вставил в «Горячее сердце». Обозвал Хлудова Хлыновым. Успех на сцене был феерический. Да только пошли с тех пор по Москве дикие россказни. Говорили, что красавец Миша водит дружбу с дьяволом, а еще больше с дьяволицами. Они, мол, к нему в особняк по небу на метлах слетаются, и все – нагишом. А иначе как объяснить, что Михаил на женщин мало внимания обращает да и с земными женщинами ему не везет? Первая жена Маша была хроменькая, да еще и бесприданница. Михаил клялся, что любил ее, но злые языки говорили, что извел он бедняжку: померла Маша, оставила мужа с маленьким сыночком на руках. Михаил вновь женился – на вдове-мещанке Вере Максимовой. Так ее полюбил – души не чаял. На первые именины после свадьбы созвал всю московскую знать – от дворян до купцов. И при всем стечении народа подарок преподнес – огромный ящик, со всех сторон гвоздями обитый. Самолично топор схватил и ящик в щепки порушил. И прямо с пола из-под щепок глянул на зрителей и любимую женушку маленький зеленый крокодильчик. Да как щелкнет зубами! Гости во главе с именинницей вон понеслись. А скоро выяснилось: мещанка-то под венец с тремя любовниками пожаловала. Жениху объяснила – троюродные братья. И каждый день потом то один «братец», то другой в дом захаживал. Словом, плюнул на них Хлудов, купил жене особняк да выделил содержание. Вот после этой истории и перестал он обращать внимание на женщин. Одна только тигрица Сонька верна ему оказалась…

Тут дверь кабинета Островского распахнулась, и прямо к столу подлетел незваный гость. Сам в длинной лисьей шубе, бобровой шапке, лицо от мороза шарфом закутано, одни глаза лихо блестят. Вдохнул поглубже и запел молодецки:

– Ехал на ярмарку ухарь-купец, но в Малый театр угодил молодец!

Ольга от неожиданности чуть не присела мимо стула, а Островский крякнул:

– Что ты, Миша, врываешься, словно адов пес!

– Миша?! Какой еще Миша? Неужто покойник?!

Нежданный гость лихо сломил шапку, скинул шубу, стянул алый шарф и тряхнул черными кудрями:

– Да что вы, дражайшая, какой еще покойник? Живой я! Ваш покорный слуга – театральный антрепренер Михаил Лентовский! – И весельчак галантно чмокнул ручку актрисы. – На проходной мне сказали, что вы взяли письмецо для супруга вашего – Михаила Провича Садовского.

Ольга стремительно выхватила руку, словно Лентовский укусил ее за палец. Так приглашение от покойного Хлудова предназначалось не ей, а мужу! В тусклом свете проходной она не разобрала адресата: то ли Садовская, то ли Садовский.

– Простите, дражайшая! – Лентовский покаянно прижал руки к груди. – Михаил написал эти послания еще в прошлую Масленицу. Мы компанией у него гуляли. И он решил через год собрать всех снова. Позвал почтмейстера, отдал ему приглашения на двадцать персон и приказал отослать ровно через год. Кто ж знал, что он помрет? Вот я, как распечатал свое письмо, кинулся вашего супруга предупредить. Да вы уж конвертик забрали. Ох эти женщины! Не при вас будет сказано, дражайшая, – от них одни неприятности. Вот Мишка Хлудов и сейчас здравствовал бы, если б не его супружница Вера! Сошлась с доктором Павлиновым, вдвоем они и состряпали документик, по коему выходило, что Хлудов болен белой горячкой и надлежит отправке в сумасшедший дом.

Садовская мстительно скривила губы:

– Так и надо, раз допился!

Антрепренер театрально всплеснул руками:

– Да мало ли по Москве пьют! Хоть вы скажите, Александр Николаевич!

– Что ж, для России это – рок, а для Хлудова – судьба несчастная. Не надо было ему так вызывающе вести себя! Зачем привел на собачью выставку свою тигрицу и уселся с ней в клетке? Представляете, посетители идут, а в клетке человек с тигром сидят и на всех скалятся! Этот случай и припомнил Павлинов на врачебном совете. Поместили Хлудова в больницу с решетками на окнах, в комнату, обитую толстым слоем ваты. Говорят, Миша там благим матом орал, да никто не слышал. Там он и помер, бедняга…

– Конечно, дело худо… Но ведь о таком диком безобразнике и горевать никто не будет!

И тут Лентовский взвился:

– А вот это не скажите, дражайшая! Михаил Хлудов был хоть и кутила-пьяница, своими страстями не владеющий, но человек поразительный. Храбр до умопомрачения! Однажды приехал к приятелю на дачу, а у того псина громадная на две цепи посажена. Хозяин говорит: больно злющая, придется пристрелить. А Мишка всякую животину любил. Подошел к псу и сказал ему что-то. Пес хвост поджал, заскулил и попытался в конуре скрыться. Но Хлудов его за цепи вытащил и опять что-то сказал. Так пес с тех пор шелковый стал, хозяин в нем души не чает. А вот еще случай. Забастовали рабочие на Ярцевской мануфактуре у Хлудовых – начальство побили, контору подожгли. Отец, Алексей Иванович, наотрез отказался на фабрику ехать: «Пусть полиция разбойников укрощает!» А Мишка ему в ответ: «Погодь с полицией, папаша, людей жалко!» Поехал сам. Вышел прямо к разъяренной толпе. Спокойно так поднял свои черные гипнотические глаза на смутьянов, толпа и смолкла. Подошел к зачинщикам, кому руку пожал, кого по плечу похлопал. И все с шутками-прибаутками. Рабочие – в смех. А Мишка кричит: «Все вместе обсудим! А пока выпьем!» А тут слуги водочку выставили. Вот и примирение!

Умел Хлудов не только для себя расстараться, но и для России-матушки. Ему всего двадцать лет было, когда он первым из русских купцов отправился в Бухару и Коканд, чтоб открыть там конторы по закупке хлопка. А в 1869 году с риском для жизни добрался Хлудов до Афганистана, торговлю наладил. Нужен был хлопок России, вот Мишка и не щадил себя. За то государь Александр II наградил его орденом Владимира IV степени – не часто ордена за купеческие заслуги давали! А московские обыватели Хлудова по-прежнему забулдыгой да хулиганом считали. Ну просто роковое стечение обстоятельств в чистом виде! А когда началась война на Балканах, Михаил Хлудов на собственные деньги снабдил обнищавшую русскую армию и провиантом, и медикаментами. А потом сам отправился на войну и пример показывал: из боя раненых выносил, за языками к туркам в тыл ходил. Получил русского Георгия и сербский орден «За храбрость». Вот вам и «московский безобразник», дражайшая!

Ольга Осиповна вздохнула: сколь многогранен бывает человек, особенно русский. Но тут вмешался Островский:

– А я вам и другое скажу. Людская молва завистлива. Людям свойственно заострять внимание на пороках купеческих, нежели на достоинствах. Хлудовы не только ткацкие и бумагопрядильные фабрики по России организовывали, но и благотворительные больницы, богадельни, школы. Алексей Иванович, отец Михаила, большую коллекцию древнерусских рукописей и старопечатных книг собрал, которая после его смерти отошла в московский Никольский монастырь. А Герасим Иванович, дядя Михаила, собирал картины, помогал русским художникам. Сам Михаил завещал по духовной 350 тысяч рубликов на постройку детской больницы с самым современным оборудованием на Большой Царицынской улице. Воистину роковая судьбина: столько добра сделать, чтобы тебя и после смерти Страшилищем Первопрестольной величали…

Ольга Осиповна опять всхлипнула, расправила помятое приглашение и нерешительно произнесла:

– А может, и вправду собраться нам – помянуть московского озорника? Будем считать, что он нас все-таки пригласил…

– Отличная мысль! – Лентовский подхватил свою шубу. – Закажу-ка я зал в трактире у Тестова.

Источник статьи: http://www.xliby.ru/istorija/velikie_istoricheskie_sensacii_100_istorii_kotorye_potrjasli_mir/p71.php

О купце Михаиле Алексеевиче Хлудове и подарке Худояр-хана История

Прислала Татьяна Вавилова.

Интерес к судьбе туранских тигров привел меня к экстравагантной фигуре купца Михаила Алексеевича Хлудова (1843 -1885), к книге «Москва и москвичи» давным — давно нечитанного Владимира Алексеевича Гиляровского, собрание сочинений которого нашлось в моем шкафу, а также к воспоминаниям купца Николая Александровича Варенцова «Слышанное. Виденное. Передуманное. Пережитое».

Потомственный московский купец Михаил Хлудов, сын миллионера-фабриканта Алексея Хлудова, был известен своей богатырской удалью, военными доблестями, щедростью и меценатством, а также непредсказуемым характером и пьяными кутежами, без которых русское купечество редко обходилось. Был Хлудов и страстным охотником, а кроме того, по свидетельствам очевидцев, обладал магическим воздействием на хищных животных, которых ему удавалось приручить. Ходили слухи, что дикие звери дрожали при одном его взгляде.

В 1863 году Михаил Хлудов приехал в город Верный (Алматы) в качестве представителя торгового дома «А. Хлудов и С-я» от Большой Московской мануфактуры. Искал рынки сбыта продукции. Однако два обстоятельства надолго задержали его в Туркестане: охота на тигров и дружба с Михаилом Григорьевичем Черняевым, который возглавил сформированный в Верном Сибирский отряд. Начинался Кокандский поход, в котором «вольный» Хлудов принял участие и сразу завоевал солдатскую любовь за безумную храбрость, смекалку, непомерную силу и щедрость, за увлекательные рассказы. Несколько из рассказов о Туркестанском крае Хлудов напечатал в «Русских ведомостях». Он тратил огромные средства на обеспечение войск продовольствием и медикаметами, поил солдат водкой и давал деньги всякому, кто к нему обращался. Восхищало солдат и то, что Михаил Хлудов всегда ходил с огромной «тигрой», заменявшей ему собаку. Хлудов принимал участие в штурме Джизака и Ура-Тюбе, а в 1869 году в военной операции в Афганистане. За особую храбрость был награжден орденом Владимира 4-й степени.

Военные дела не мешали Хлудову заниматься купечеством. В 1863-65 годах он одним из первых русских купцов прибыл в Бухару, что было очень опасно в те времена. В Кокандском ханстве, в Ходженте , открыл образцовую шелкомотальную фабрику. Чтобы установить торговые отношения с Якуб-Беком, пробрался с караваном в Кашгар.

В 1875 году началась русско-турецкая война на Балканах. Генерал Черняев, пишет Гиляровский, состоял в тайной переписке с сербским правительством, которое предлагало ему встать во главе войск. Третье отделение выследило переписку, над Черняевым установили надзор и отказали в заграничном паспорте. Помог ему Хлудов. В канцелярии генерал-губернатора Москвы он сумел получить заграничный паспорт и Черняеву, и себе. Оба они на лихой тройке, ничего никому не докладывая, срочно выехали из Москвы и успели пересечь границу раньше, чем туда пришло распоряжение о невыпуске Черняева из России. В Белграде генерала Черняева назначили главнокомандующим, а Михаил Хлудов неотлучно был при нем в качестве адъютанта. Вместе с братом Егором и предпринимателем Василием Александровичем Кокоревым они фактически финанисировали экипировку и прочие нужды миссии генерала Черняева на Балканах. Помимо того, Хлудов и здесь снабжал за свой счет медикаментами лазареты. А пробравшись в турецкий лагерь, взял языка и за храбрость получил Георгиевский крест и сербский орден, которые носил на красной русской шелковой рубахе. Хлудов любил одеваться ярко и броско, а в Туркестане часто ходил в восточных одеждах.

Не всегда удаль Михаила Алексеевича была целесообразной. Он мог просто на спор ночью, рискуя жизнью, пробраться в лагерь врага и принести вещь, указанную спорившим с ним офицером.

Закончив свои среднеазиатские коммерческие дела, Хлудов вернулся в Москву, а в Туркестане еще много лет рассказывали о его необыкновенном удальстве и приключениях. Купцу Варенцову, который приехал в Среднюю Азию в 1891 году даже показывали дом, где когда-то жил Хлудов.

В свой московский дом в Хомутовском переулке Михаил Хлудов приехал не один, а с подарком Худояр-хана, ручной туранской тигрицей Машкой. Был у него и второй тигр, но Машка стала любимицей хозяина. Она свободно разгуливала по купеческому особняку и не однажды пугала посетителей.

Ещё мальчиком будущий художник К.А. Коровин пришел с отцом в большой особняк к М.А. Хлудову. Со двора лестница вела на второй этаж. В столовой одна стена была стеклянной и через нее просматривался зимний сад с пальмами. Вдруг через стеклянную дверь из сада в столовую выбежал пудель, а за ним, вспоминал Константин Коровин, показалось могучее, оранжевое, как бы перевитое черными лентами чудовище длиною в сажень. «Смотри, тигр!» – шепнул ему отец. А когда в доме Михаила Алексеевича произошел пожар, то на прибывших пожарных выскочили сразу два тигра. Не удивительно, что пожарные пустились в бегство.

В доме при фабрике в Ярцеве у Михаила Алексеевича жил ручной волк, которому тоже было дозволено свободно бегать по дому и даже есть со стола пироги и печенья, вскакивая на него передними лапами. Хозяин громко смеялся, гости недоумевали.

Жена Хлудова Вера Александровна с тигрицей Машкой.

Вся Москва обсуждала как-то и оригинальный подарок, который сделал своей любимой жене Михаил Алексеевич на именины. В комнату внесли огромный ящик, поставили на пол и при всех гостях стали открывать. Хлудов тоже орудовал топором, приподнимая крышку. Каково же было изумление гостей, когда из ящика вывалился большой крокодил.

Опасные чудачества Хлудова прекратил Николай Александрович Найденов, всеми уважаемый предприниматель, общественный деятель и меценат, создатель Волжско-Камского банка. Он был единственным купцом в России, который удостоился высочайших государственных наград, они давали ему право на дворянство, но Николай Александрович решил остаться в купечестве. И вот, этот уже не очень молодой, заслуженный человек, пришел по какому-то делу к Хлудову. Варенцов пишет: «Лакей проводил его в кабинет хозяина, тот закурил папиросу, спокойно ожидая прихода Хлудова. Дверь распахивается – и вместо хозяина является тигр, спокойно направляющийся к нему; нужно представить себе, что пережил в эти минуты Найденов, не отличавшийся большой храбростью; дома говорили, что после этого посещения пришлось сделать ванну».

После этого случая возмущенный Н.А. Найденов обратился к генерал-губернатору В.А. Долгорукову с просьбой прекратить самодурство купца Хлудова. Его поддержал московский обер-полицмейстер Александр Александрович Козлов и брандмайор (начальник пожарных войск) Сергей Аркадьевич Потехин. Генерал-губернатор вызвал к себе Михаила Александровича Хлудова и предоставил выбор: или поместить тигров в железную клетку, или отдать их в Зоологический сад. Хлудов выбрал последнее. И наша землячка, туранская тигрица Машка, закончила свою жизнь в Зоологическом саду.

P.S. На колоритную фигуру Михаила Алексеевича Хлудова не мог не обратить внимание А. Н. Островский. С него драматург писал своего Тараса Тарасовича Хлынова из комической пьесы «Горячее сердце». А Н. Н. Каразин вывел Хлудова под фамилией Хмуров в романе «На далеких окраинах».

Смотрите также:

5 комментариев

Может, не очень по теме, но в газете «Новости Узбекистана» прочитала материал о Романове Н.К, нашем, ташкентском.

Там упоминаются и разные книги, которые интересно прочитать о Туркестане.

Пишу потому, что эта газета есть в Интернете, и ее можно почитать вот здесь

http://www.nuz.uz/

О Романове материал начинается с № 27.

Извиняюсь за большую цитату, но мне показалась интересна история семьи Хлудовых.

Из книги П.А.Бурышкина «Москва купеческая».

«Хлудовы происходили из экономических крестьян деревни Акатовой, Высоцкой волости, Егорьевского уезда, Рязанской губернии. Имя их упоминается уже в 1824 году.

Родоначальником этой семьи был Иван Иванович Хлудов, человек чрезвычайно энергичный и предприимчивый, каковым свойством, впрочем, отличались жители этого района, известные под именем «Гуслицов» или «Гусляков», по имени речки Гуслянки, протекающей через город Егорьевск и впадающей в Москва-реку.

Иван Иванович переселился в Москву вскоре после французского нашествия и начал там торговать. Жил он в своем доме, на Швивой Горке, где и родились все его дети. В 1836 году приобретен был свой амбар в Старом Гостином Дворе, за № 93. Скончался Иван Иванович во второй половине тридцатых годов.

После его смерти сыновья его продолжали отцовское дело под фирмой Торговый дом С., Н., Д., А. и Г. Ивана Хлудова Сыновья. Братья решили создать свое собственное фабричное производство.

По постановлению Егорьевской городской думы, было решено сдать в аренду крестьянам Хлудовым заречную часть городской земли, всего около 20-ти десятин, под постройку фабрики. Решение было принято потому, что это была низменная часть реки, болото с бугром и никуда не пригодная земля. Впоследствии эта земля была приобретена в собственность, благодаря хлопотам старшего брата, Савелия Ивановича. В дальнейшем была прикуплена земля соседних крестьян деревни Русанцево, и вся площадь земли под фабрикой была около 36-ти десятин.

Механическая фабрика была открыта в 1845 году, 8-го ноября. Паевое Товарищество Егорьевской мануфактуры было создано в 1874 году.

По-видимому, создание фабрики представляло собою дело рискованное, потому что приглашало одного из местных тузов, Степана Галактионовича Князева, «но они не пошли».

Старший сын Ивана Ивановича, Савелий Иванович, был холостяк, ходил в цилиндре и был приятелем Л. И. Кнопа. Они вместе пивали «из бочек»; в погребке Бодега, на Лубянке, в доме Бауэр… Кноп потом говорил: «Немец русского перепил, а тот и умер…»

Второй сын, Назар Иванович, был женат и имел сына Николая. Дочь последнего, Надежда Николаевна, была замужем сначала за Абрикосовым, а потом за известным чешским политическим деятелем К. П. Крамаржем.

Хлудов Алексей Иванович, третий сын основателя Хлудовского дела, родился в 1818 и скончался в 1882 году. По отзывам людей, близко его знавших, это был «человек неподкупной честности, прямой, правдивый, трудолюбивый, отличавшийся силой ума и верностью взглядов». Одаренный большими природными способностями и развивавший их вполне самостоятельно, так как в молодости не получил почти никакого образования, Алексей Иванович, вместе со своим братом Герасимом Ивановичем, успешно руководил Хлудовским предприятием, работавшим в области хлопковой торговли и хлопчатобумажной промышленности. Принимал он участие и в других промышленных делах, в частности был одним из основателей Кноповской Кренгольмской Мануфактуры.

Ал. Ив. известен также, как коллекционер древних русских рукописей и старопечатных книг, коих он составил богатейшее собрание, включившее в себя вещи большой ценности, как например, «Просветитель» Иосифа Волоцкого, сочинения Максима Грека, творения Иоанна Дамаскина в переводе кн. А. И. Курбского с собственноручными его заметками, и многие другие. Общее число рукописей достигало 430-ти а старопечатных книг до 624-х.

После его смерти собрание рукописей поступило согласно его желанию, в Никольский Единоверческий Монастырь в Москве.

Ал. Ив. уделял очень много времени и общественной деятельности. Он был членом коммерческого суда, почетным членом совета Коммерческого училища; с установлением в 1859 году должности председателя Московского Биржевого комитета, был первым избран в это звание, каковое сохранил до 1865 года, а в 1862 году был выбран председателем московских отделений департамента торговли и мануфактуры. Имея звание Мануфактур-Советника и орден Владимира 3-ей степени, в год коронации Александра II (1856), он был старшиной московского купеческого сословия.

Герасим Иванович родился в 1822 году и скончался в 1885 году.

Вот любопытная характеристика Г. И. Хлудова, которую я нашел в «Историческом вестнике» за 1893 г., в статье Д. И. Покровского «Очерки Москвы» :

«Дом свой Герасим Иванович вел на самую утонченную ногу, да и сам смахивал на англичанина. У него не раз пировали министры финансов и иные тузы финансовой администрации. Сад при его доме, сползавший к самой Яузе, был отделан на образцовый английский манер и заключал в себе не только оранжереи, но и птичий двор, и даже зверинец. Прожил Гер. Ив. более полжизни в этом доме безмятежно и благополучно, преумножая богатство, возвышая свою коммерческую репутацию, и сюда же был привезен бездыханным, от подъезда купеческого клуба, куда шел прямо из страхового общества, с миллионами только что полученной за сгоревшую Яузовскую фабрику премии.

Замечательно, что и брат его, Алексей Иванович, умер такою же почти смертью, едучи на извозчике из гостей, и попал домой мертвым, не прямо, а сначала побывав в Тверской части»,

Подобно своему брату Алексею Ивановичу, Герасим Иванович был коллекционером. Он собирал картины и преимущественно русской школы. Его галлерея начала составляться с начала 50-ых годов. Он положил ей основание, купив у юноши Перова, только что выступившего со своим могучим талантом, — его «Приезд станового на следствие» — в 1851 году и «Первый чин дьячковского сына» — в 1858 году. В течение 60-ых годов к ним присоединилось несколько других хороших картин: «Разборчивая невеста» Федотова, «Вирсавия» Брюллова (эскиз), «Вдовушка» Капкова, пейзажи Айвазовского и Боголюбова, «Таверна» и «Рыночек» Риццони. Коллекция эта более не существует: после смерти Г. И. Хлудова она была разделена между его наследниками.

У Алексея Ивановича было четыре сына. Из них Иван Алексеевич был одним из самых выдающихся представителей своей семьи. Он родился в 1839 году и скончался в 1868 году, всего 29 лет от роду. Он получил образование в С. Петербургском Петропавловском училище и, после его окончания, был отправлен в Бремен, на службу, в контору, имевшую обширные торговые сношения со всеми странами света, а через два года отправился в Англию, где основательно изучил хлопковый рынок. В 1860 году был в Северо-Американских Соединенных Штатах, изучил на месте производство хлопка и завел для Торг. Дома бр. Хлудовых торговые сношения с Америкой, но в самом начале от этого получились убытки, так как в это время в Америке была гражданская война, и купленный хлопок был конфискован и частью сожжен.

Тогда Торговый дом Хлудовых открыл в Ливерпуле свою контору.

Впоследствии, когда началась хлопковая торговля со Средней Азией, Иван Алексеевич отправился туда для изучения дела на месте и установил торговые сношения. Но в Самарканде он заболел и скоропостижно умер.

У Алексея Ивановича было три дочери: Ольга Алексеевна Панина, Варвара Алексеевна Морозова и Татьяна Алексеевна Мамонтова. Две последних занимали видное место в московской купеческой иерархии, и в смысле жертвенности, и по своей поддержке культурных начинаний.

Хлудовы наряду с Бахрушиными занимали видное место в деле устройства благотворительных учреждений. Ими были созданы:

Богадельня имени Герасима Ивановича Хлудова, Палаты для неизлечимо больных женщин, Бесплатные квартиры имени П. Д. Хлудовой, Бесплатные квартиры имени Г. И. Хлудова, Бесплатные квартиры имени Конст. и Ел. Прохоровых, Ремесленная школа,

Детская больница имени М. А. Хлудова — являлась Университетской клиникой по детским болезням.

Упоминавшееся ранее собрание старинных рукописей А. И. Хлудова составило особую Хлудовскую библиотеку рукописей и старопечатных книг при Никольском монастыре.»

И о Найденове. Тоже из книги П.А. Бурышкина

«Самым выдающимся представителем семьи Найденовых был, вне сомнения, Николай Александрович. В течение долгих лет он занимал одно из самых первых мест в московской общественности и работал в разных направлениях. В течение 25 с лишним лет он был председателем Московского Биржевого комитета, который в ту пору — конец прошлого столетия — был единственной промышленной организацией московского района.

Громадный рост текстильной, в особенности хлопчатобумажной индустрии, имевший место в те годы, в значительной степени был облегчен деятельностью Биржевого Комитета, и в этом отношении заслуги его председателя были значительны и несомненны. Именно в период возглавления им московской торгово-промышленной общественности у Биржевого комитета создался тот престиж, который внешне выявлялся в том, что новоназначенный руководитель финансового ведомства долгом своим почитал приезжать в Москву и представляться московскому купечеству.

Помимо Биржи, Н. А. уделял не мало внимания и работе в Московском Купеческом обществе. Но здесь, «по преимуществу, он работал в другой области. Вместе со своим другом, известным русским историком И. Е. Забелиным, он взял инициативу собрать и напечатать архивные документы, которые могли бы служить источником для истории московского купечества, а именно — ревизские, окладные, переписные книги, общественные приговоры и пр.

Найденовская инициатива встретила живой отклик среди выборных купеческого общества: в девяностых годах было издано 9 томов, заключающих данные десяти ревизий (первая — в 20-ых годах 18-го века, при Петре Великом, десятая — при Александре II, в 1857 году). Кроме того, вышло несколько дополнительных томов, содержащих переписные книги XVII века, окладную книгу 1798 года и другие документы.

Данными, извлеченными из этого огромного труда, я пользуюсь в своем изложении.

Изданием Материалов для истории московского купечества не исчерпывается забота Найденова об опубликовании исторических документов. Им лично уже были собраны, переведены и напечатаны многочисленные извлечения из описаний «Московии», содержащиеся в различных трудах иностранцев, приезжавших туда в XVI-XVIII веках. Главным образом, были напечатаны карты, планы и гравюры, которые мало кому были известны. Все это составило 4 или 5 сборников.

Но самым примечательным памятником, оставленным Н. А., было издание посвященное московским церквам. В ту же примерно эпоху, по его инициативе и на его средства были сняты фотографии, большого альбомного размера, всех московских церквей (сорока сороков). Подлинник — фотографии — составлял шесть больших альбомов. С подлинника были перепечатки, с литографиями и коротким текстом».

Интересно, был ли подобный деятель в Ташкенте того времени?

Gangut: Огромное спасибо! Как раз таких комментариев я и жду, для того и пишу. Мне тоже было интересно побольше узнать о семье Хлудовых и Найденовых, но книги П.А. Бурышкина у меня нет, так что выдержка мне очень ценна. Меня поразила библиотека, собранная отцом Михаила Хлудова, его коллекция, я об этом читала и в других источниках. После школьного курса истории и литературы у моего поколения сложилось впечатление, что купцы мало разбирались в культурных ценностях. Однако они были не только разными, но и в одном человеке, как в Михаиле Хлудове, могли сосуществовать самые несочетаемые вещи. Детскую больницу, кстати, Михаил Хлудов построил после смерти своего сына. Насчет того, были ли в Ташкенте деятели такого уровня, как Найденов, утверждать не берусь, но достойные, увлеченные и много сделавшие для страны несомненно были. Об одних мы слышали, другие навсегда незаслуженно забыты. Мне кажется, читатели сайта, которые пока ещё не включились в поиски такой информации, вполне могли бы помочь комментариями, ссылками и т.д. Спасибо!

Таня и Gangut, просто потрясающий материал. Танину статью читала вна Тезиковке. а всеже прочитала еще раз и с тем же удовольствием. Как я люблю людей, которые воскрешают забытые имена!Столько всего узнаешь! Кстати, в чудом попавшем мне журнале «Звезда Востока» №1 за этот год ( чудо сотворила Тамтам, спасибо ей огромное) есть статья Рубена Назярьяна «Ташкентские прототипы романа А. Алматинской «Гнет»Ю, очень советую прочитать, интересно.. там даже фамилии не изменены!

Важно

Не отправляйте один и тот же комментарий более одного раза, даже если вы его не видите на сайте сразу после отправки. Комментарии автоматически (не в ручном режиме!) проверяются на антиспам. Множественные одинаковые комментарии могут быть приняты за спам-атаку, что сильно затрудняет модерацию.

Добавить комментарий Отменить ответ

© 🙂 На самом деле Copyleft. 12 августа 2006 г. » 2013 » . » ∞ Копирование и распространение материалов разрешено без ограничений. Ссылка не обязательна, но желательна.

Разработка сайта: виртуальная секта «.светiльnick». Логотип: Степан Евдокимов . При поддержке интернет-провайдера Sarkor Telecom (регистрация домена, интернет-услуги).

Источник статьи: http://mytashkent.uz/2013/09/21/o-kuptse-mihaile-alekseeviche-hludove-i-podarke-hudoyar-hana/