Вера Иванова: «Козуля – это символ домашнего уюта»

Возвращаясь из путешествия, хочется привезти домой сувенир, который напомнит об отдыхе. Таким памятным подарком из Бабаевского района может стать ржаная козуля – обрядовое печенье, которое издавна выпекали местные жители. Сделать фигурку из ржаного теста может каждый гость «края голубых озер». О том, какой смысл вкладывается в изготовление козулей, а также о новых туристических маршрутах района рассказывает Вера Иванова, директор Бабаевского межпоселенческого центра традиционной народной культуры и туризма.

Четыре года назад моя дочка писала исследовательскую работу, посвященную обрядовому печенью «Жаворонки», которое обычно пекли на праздник Сороки 22 марта. Согласно народному календарю в этот день заканчивается зима. Печенье готовилось из белого теста в виде птиц, его раздавали детям. Ребята выходили с ним на улицу, пели заклички и звали весну. Но в ходе исследования мы обнаружили, что на территории Бабаевского района пекли и другое печенье – из ржаной муки. Встречаются разные названия этого печенья: «коровки», «праздничная подарочная» (поскольку его часто дарили на именины), «козлики». Но общее название, характерное для печенья из ржаной муки и принятое по всей России, – «козуля». (Однако не стоит путать местную козулю с архангельской – у нее другая технология изготовления.) Печенье выпекали в виде рогатых животных – козлика, коровы, барана, лося, – а также в виде птички-матушки с детками на спинке.

Изготовление козулей также было связано с каким-то праздником? Зачем их пекли?

Как гадали на козуле? Расскажите, что обозначали разные фигурки при гадании.

Каков рецепт изготовления козулей?

Обрядовое печенье готовили обязательно в чистой одежде с добрыми мыслями и хорошим настроением. Лучших козульщиков, чьи фигурки получались гладкие и ладные, водили по всей деревне. Сейчас во время мастер-классов для взрослых мы стараемся не вмешиваться в процесс изготовления козули, особенно если человек создает оберег. Однако не стоит ассоциировать это с чем-то магическим или ритуальным – мы воспринимаем создание козули как маленькое чудо, которое готовится своими руками и приносит радость.

Козули никогда не выбрасывали, верно?

Да. Поморы в старину говорили: «Желаю тебе никогда не разломить ржаную козулю». Это фактически означало «желаю тебе никогда не голодать». Потому что если наступали голодные времена, то козули замачивали и делали юшку. А если вдруг козуля ломалась, ее чаще всего отдавали собаке или размягчали и скармливали птицам.

Ржаная козуля является одним из брендов Бабаевского района. Что, по-вашему, стало причиной популярности этого печенья?

Во время мастер-классов мы рассказываем историю печенья. Конечно, стараемся подходить к аудитории с учетом возраста. Это касается и самого процесса изготовления. Например, деткам сложно поставить фигурку на ножки, и с ними чаще всего мы делаем птичек. Взрослые сами выбирают животное, которое будут лепить.

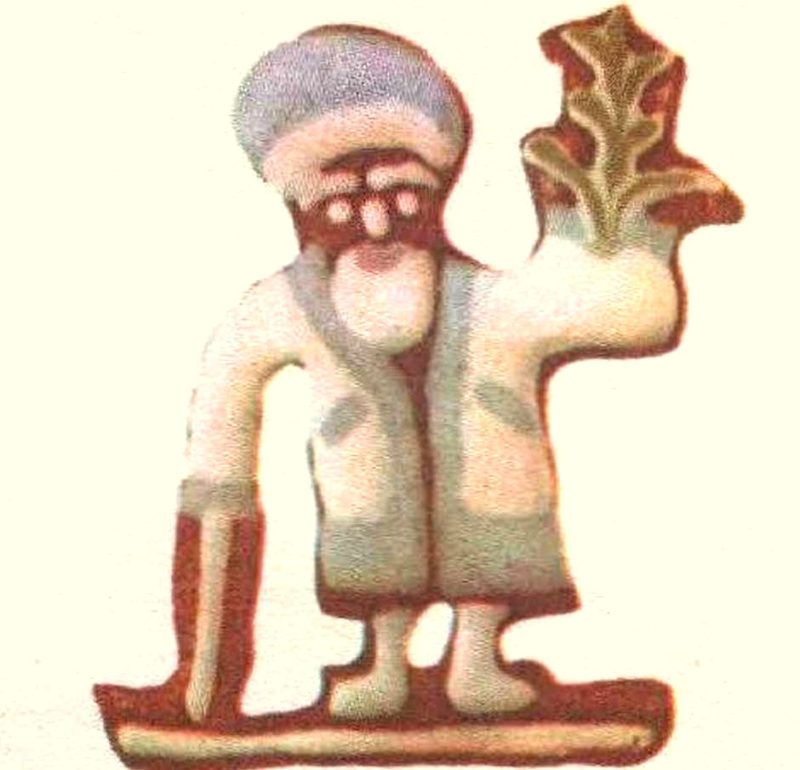

Сегодня мы не вкладываем в изготовление козуль такого глубокого смысла, как наши предки – для нас это больше сувенир, напоминающий о Бабаевском крае. Любой промысел развивается, когда в него вносят что-то новое, поэтому мы делаем не только традиционные фигурки животных, а выпекаем, например, старичка Бабая – это туристский бренд города и района.

Как появился этот образ?

Сейчас мы как раз разрабатываем туристический маршрут «В гости к дедушке Бабаю», который связан с культурой края и посвящен традициям путешествий на Руси. Вместе с бывалым путешественником Бабаем участники маршрута смогут узнать, как отправлялись в дорогу, что надевали в путь, как правильно провожали и встречали.

На прошедшей недавно межрегиональной выставке «Ворота Севера» вы представляли туристический маршрут «Дорога в страну озерных людей», который знакомит с вепсскими поселениями. Расскажите, что смогут увидеть туристы.

Вепсов, которые обосновались в Бабаевском районе, называют «озерными людьми». Они проживают на территории Вепсского и Пяжозерского поселений.

Вепсское поселение – это родина вепсского петушка-кукойда, служащего символом трудолюбия, традиций, крепкой семьи. В этом краю гости смогут принять участие в самых уловистых рыбалках на многочисленных здешних озерах, попробовать знаменитые вепсские пирги и уху. В музее вепсской культуры участники маршрута изучат местные обряды. В Вепсском поселении течет уникальная река Ивода, русло которой несколько раз уходит под землю. Она вошла в число победителей конкурса туристских объектов «Вологодчина: сокровища Русского Севера – 2016».

Пяжозерское поселение прекрасно подходит для экологического и деревенского туризма. Туристы смогут увидеть множество озер, среди которых – известное многим Кодозеро, тоже ставшее победителем конкурса туристских объектов «Вологодчина: сокровища Русского Севера – 2016». Эти места подходят для тех, кто ищет покоя и уединения. Помимо рыбалки и похода за грибами, гости посетят «Вепсскую горницу», где попробуют местные блюда и примут участие в интерактивных программах. У них будет возможность знакомства с вепсскими коллективами, например, с ансамблем «Колокольчик», в котором выступают дети, проживающие на территории поселения. Именно эти ребята проведут для туристов часть программ.

Любители гастрономического туризма попробуют местную еду. Помимо фирменного блюда – пиргов – вепсы пекут очень вкусные пироги из ржаной муки с пшенной кашей, а также рогушки с разными начинками – в основном выпечка у них несладкая. У местных жителей много навыков по заготовке ягод, поэтому летом и осенью на столе всегда есть свежие, та же морошка. Поскольку вепсы – это «озерные люди», разумеется, в их кухне преобладают рыбные блюда.

Вепсское и Пяжозерское поселения находятся в 100 километрах от Бабаева, и туристы могут заночевать в одной из местных изб и в полной мере ощутить атмосферу вепсского быта.

Источник статьи: http://cultinfo.ru/journal/summer-2016/vera-ivanova-kozulya-eto-simvol-domashnego-uyuta/

Рубрика: Северные козули

Пряники архангельские

По старой традиции в канун Нового года пекут в Архангельске фигурные вырезные пряники, украшенные цветной сахарной поливой. И с того момента, как воцаряется в доме пряный запах корицы и гвоздики, наступает радостное ожидание праздника с традиционным обрядом украшения елки и раздаривания сладких гостинцев детям и подарков родне и знакомым «на счастье» в новом году.

Мастерица ловко раскатывает на столе темно-коричневое тесто, выбирает нужную форму-резец и начинает множить пряники, экономно укладывая форму, чтобы меньше оставалось невырезанных крайчиков. Готовые силуэтные фигурки укладывает на противень и смазывает желтком яйца, отчего поверхность пряника после выпечки станет блестящей.

Пекарские изделия

Пряники и лепные фигурки из теста игрушками в буквальном смысле не назовешь. Но поскольку в наше время эти изделия предназначаются главным образом для детей, а оформление таких «съедобных игрушек» порой не уступает по красоте самым удачным произведениям народной декоративной пластики из глины или из дерева, поговорим здесь и об искусниках пекарях.

Чрезвычайно интересны своей архаичностью лепные пекарские фигурки «козули», которые пекли в Архангельской губернии и пекут до сих пор в селе Варзуга (южное побережье Кольского полуострова). В Сибири, в центральных областях России выпекали похожие изделия под названием «коровки». Их давали детям или, размочив в воде, скармливали скоту. Некоторые исследователи видели в этом действии отзвуки обрядов жертвоприношения. Однако выпечка фигурок животных и птиц не была заменой жертвенного животного его изображением. Изготовление «козуль» и «коровок» имело для наших праотцев значение продуцирующего обряда. Ведь нашим предкам представлялось, что если они окропят землю водой — пойдет дождь, а если напекут целое стадо животных из теста — увеличится поголовье скота в их дворах, будет больше дичи в лесу. Выпечка хлебных лепных фигурок на побережье Белого моря, как и в более южных районах Архангельской и Олонецкой губерний, была приурочена к празднованию Нового года, когда отмечался древний ритуальный праздник «коледа» («виноградье»), имевший смысл заклинанья хорошего урожая в предстоящем году.

Северные козули

Словно пришельцы из древнего мира старых поверий, ожили в доме Марфы Егоровны Сидоровой фантастические хлебные фигурки — лепные рождественские козули.

— Это вот — козулька, а это — козлик, а это — курочка своего детеночка несет…

Марфа Егоровна расставляет готовые фигурки на противне, чтобы затем посадить их в русскую печь.

Еще недавно в северных деревнях — на реках Мезени и Пинеге, на Терском берегу Белого моря лепили накануне Рождества хлебные фигурки в виде домашних животных и птиц. В этом обряде, давно утратившем свое магическое значение, сохранились отголоски древних языческих верований. Праздник нарождения Солнца у древних славян был богато обставлен действиями, направленными на обеспечение здоровья скота, хорошего урожая, благополучия семьи. Языческие жертвоприношения богам священных животных — оленя, коровы, барана, бывшие необходимым элементом давнего праздничного обряда и впоследствии запрещенные христианской религией, заменялись ритуалом поедания изображений животных из теста1. Не случайно на Мезени рождественские вечеринки, где девушки угощали парней своими козулями, назывались братчинами.

— Накатаем козуль, договоримся — кто поскольку… А парням накажем: вы, ребята, из лесу придете — не пейте, не ешьте — будем сегодня чай с козулями пить у кого ли… Едим козули да хвалим, у кого всех вкусней наделаны. А потом веселье да игры начнутся. Называлось это — братчина, это на 3-й день либо на 4-й после Рождества, — вспоминает Мария Ефремовна Базарева, родом из Лешуконского района Архангельской области. Здесь козулями называли не только фигурное печенье из пресного ржаного теста, но и сдобные, на масле, «витушки» из белой муки.

По старому Рождественскому обычаю

Яркие звезды в холодном январском небе еще не поблекли, а свет в заснеженных избах на Терском берегу уже горит. Седьмого января в поморских деревнях просыпаются рано, чтобы успеть приготовить к утреннему чаю козули. Так уж повелось в этих северных местах: в день Рождества стряпают из ржаной муки печенье в виде фигурок коз, лошадей, овец, коров, оленей — их-то и называют козулями.

Каргопольские тетеры

Каргопольское весенне-обрядовое витое печенье «тетёры» («тетёрки»), «вьюхи» или «кокурки».

Архангельские козули — искусство Севера

Своеобразную область народного искусства Севера представляют художественные изделия из теста — козули, выпекаемые по сохранившемуся здесь обычаю мастерицами Архангельска в канун Нового года. Они отличаются от печатных пряников Центральной России — тульских и московских; в Архангельске существует своя школа пряничного дела.

Поморские козули

В поморских семьях сохранилось много предметов старины – памятников народной культуры поморов. К ним относится и игрушка, вековая история которой связана с творчеством народа, его национальным своеобразием.

В деревнях Чапоме, Пялице, Чаваньге, Тетрино, Стрельне до сих пор делают игрушки из ржаного теста.

Терские игрушоцки

После Нового года, в короткие полярные дни, когда оранжевое полыхание утренней зари незаметно переходит в зарево вечернее, когда днем тени на снегу звучно фиолетовы, терчане ходят по селу из дома в дом «шелюханами», «маскированными» (ряжеными), с плясками, с песнями, шутками, смехом. В пышащих жаром русских печах пекутся целые стада козуль.

Козуля — будь то петух, гусь, бык, олень, корова или тюлень — это миниатюрная скульптура из теста. Имеется летописное свидетельство, что еще в XII веке наши предки лепили из теста фигурки быков и коров, поедали их, а затем «рикали, аки волове». В наши дни фигурное печенье утратило свой изначальный магический смысл и стало игрушкой. На Терском берегу козулями оделяют ряженых детей, которые ходят с поздравлениями и добрыми пожеланиями из дома в дом. Однако в сути своей происхождение фигурного печенья восходит к обычаям ритуальных трапез — братчин и «питий молебных пив».

Северные козули

В какой-то мере сохраняется на Мезени и еще один вид народного творчества: изготовление лепных пряников — «козуль». В д. Ценогоры Лешуконского р-на живет известная по всесоюзным выставкам мастерица изготовлять лепные «козули» М.Г.Семенова. Хотя ее фигурки из теста носят общее название «козули», они представляют разных животных: лосей, коней, коров, а также птиц. Считается, что подобные изображения животных свидетельствуют о существовании в некоторых районах России обычая водить на святках животных. Замечу со своей стороны, что само название «козули» может свидетельствовать о вождении козы в большей мере, чем других животных. Это тем более вероятно, что коза считалась животным, посвященным богу-громовнику, пережитки почитания которого прослеживаются на Мезени в жатвенных обычаях.

Исследователи выделяют на Севере три «школы» пряничного производства. В поморских деревнях делали печатные пряники. Другой вид пряничного промысла практиковался в деревнях близ Архангельска с центром в д. Соломбала, коренные жители которых и по настоящее время выпекают вырезные «формовые» козули, украшенные цветным сахаром. К третьей «школе» относятся «козули», которые по форме можно причислить к круглой скульптуре. Именно к последнему типу относятся «козули» из д. Ценогоры. Судя по рассказам местных жителей, изготовление подобного святочного печенья имело место в прошлом не только в Ценогорах, но и во многих деревнях Лешуконского р-на. В том же районе существовал и другой вид обрядового печенья, хотя и под тем же названием «козули». Одна из соседок М. Г. Семеновой в д. Ценогоры,— одиннадцатилетняя школьница показала мне «козульки», которые она

испекла вместе с матерью. В отличие от изделий М. Г. Семеновой они сделаны в виде спирали, восьмерки, плетенки и т. п. Подобные орнаментальные фигуры известны и по другим видам народного творчества мезенцев — прялкам, вязаным и тканым изделиям. Древний характер орнамента рассматриваемых «козуль» свидетельствует о том, что их выпечка носила когда-то ритуальный характер.

По материалам Дмитриева С.И. Фольклор и народное искусство русских Европейского Севера. — Москва, Наука, 1988. — с. 160-161

С. Писахов «О козулях»

Уходящий старый быт уносит с собой загадку происхождения рождественских козуль.

Издавна завелось к рождеству печь козули. Но почему они пекутся к рождеству только? И откуда это название — козули? Это до сего дня вопросы… Наши этнографы пропустили их мимо внимания, видимо, потому, что приезжали в Архангельск летом, когда козуль не бывает. Попробую сказать несколько слов о козулях. Может быть, кто-либо откликнется и можно будет выяснить начало козуль.

Самые древние козули — холмогорские и мезенские — из черного теста, иногда расцвеченные белым тестом. Холмогорские козули по виду напоминают оленя. Из теста вылеплена фигура на четырех ногах, голова, куст рогов ветвистых, на рогах яблоки, на яблоках птички, вернее крылышки птичек, сделанные из белого теста (яблоко с крылышками напоминает изображение крылатого солнца). И вся козуля кажется перенесенной из очень давнего языческого мира. Чудится какая-то оккультная запись в этой странно красивой фигуре. Размер такой козули бывает 5-6 вершков. Меньшего размера козули делают без яблок на рогах, а только с птичками (птички напоминают кисти рук с растопыренными пальцами). Пекут козули и маленького размера — около вершка, упрощенные по рисунку, или пытаются придать им сходство с коровой, конем (иногда с всадником на коне). Профессор Зелинский в 1913 году заметил, что эти маленькие козули по форме и размеру очень похожи на фигуры каменного века.

Источник статьи: http://pryanikovo.ru/istoriya_pryanika/severnie-kozuli/