- Парад Победы 24 июня 1945 года

- В Параде Победы приняли участие бойцы 10 фронтов

- Специально для парада успели пошить 15 тысяч комплектов формы

- Бросание немецких знамен к мавзолею

- В Параде Победы участвовало примерно 35 тысяч человек

- Парад Победы 24 июня 1945 года: история и легенды

- Ни парадов, ни праздников: День Победы не отмечали 20 лет

- Первый Парад Победы – как это было (и как – не было)

- Бросание фашистских знамен. Правда и мифы

- Наши знамена: фронтовые и… театральные

- И еще немного о Большом театре и парадной форме…

- Фонтан на Красной площади

- Командовать парадом будет…

- Легендарный Кумир и легенды о Кумире

- Салют Победы

- Их последний настоящий Парад: 24 июня 2005 года

Парад Победы 24 июня 1945 года

Сформулированные представителями Генерального штаба предложения по проведению Парада Победы были представлены Сталину 24 мая 1945 года. Верховный главнокомандующий принял все доводы и предложения, но не согласился с датой проведения парада. Генштаб рассчитывал на то, что подготовка к проведению парада продлится два месяца, однако Сталин настоял на том, чтобы Парад Победы прошел уже через месяц.

В Параде Победы приняли участие бойцы 10 фронтов

В Параде Победы, который прошел в советской столице 24 июня 1945 года, приняли участие сводные полки от 10 фронтов, а также сводный полк от военно-морского флота. Помимо этого к параду были привлечены слушатели военных академий, курсанты военных училищ (суворовцы) и войска Московского гарнизона. Достаточно массово на параде была представлена и различная боевая техника, также должен был состояться воздушный парад. Однако 216 самолетов так и остались на аэродромах, так как 24 июня в Москве было пасмурно, во время парада шел дождь.

Каждый из 10 фронтов: Карельский, Ленинградский, 1-й Прибалтийский, 1-й, 2-й, 3-й Белорусские и 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Украинские, выставлял на парад сводный полк пятибатальонного состава. Формирование этих полков было завершено в конце мая 1945 года, в столицу они начали прибывать, начиная с 10 июня. В первоначальной директиве, принятой Генштабом Красной Армии, численность сводного полка оценивалась в 1059 человек при 10 запасных, но уже в ходе комплектования сводных полков численность довели до 1465 человек, сохранив то же количество запасных.

Для укомплектования сводных полков искали наиболее достойных кандидатов. Личный состав участников парада формировался очень тщательно. Предпочтение отдавалось военнослужащим, которые отлично проявили себя в боях, продемонстрировав мужество, храбрость, личный героизм и военное мастерство. Большое значение отводилось и росту бойцов. К примеру, в приказе по 1-му Белорусскому фронту от 24 мая 1945 года особенно оговаривалось, что рост кандидатов для участия в Параде Победы должен быть не ниже 176 см, а возраст участников – не старше 30 лет.

Специально для парада успели пошить 15 тысяч комплектов формы

Большой проблемой для организации парада было обеспечение всех участников парадной формой. К примеру, если курсанты военных училищ, военнослужащие Московского гарнизона и слушатели военных академий, уже имели парадное обмундирование и регулярно занимались строевой подготовкой, то для 15 тысяч фронтовиков, которых отзывали в Москву, всё обстояло иначе. Всех этих людей необходимо было принять, разместить, обеспечить питанием, организовать репетиции и выдать обмундирование по размеру. Именно задача с пошивом огромного количества парадного обмундирования представлялась самой сложной.

К счастью, ситуация разрешилась положительно, несмотря на сжатые сроки. Швейные фабрики, работающие в Москве и на территории Московской области, приступили к пошиву парадной формы уже в конце мая и успели справиться с поставленной задачей. Большую роль в пошиве парадной формы сыграла московская фабрика «Большевичка». К 20 июня 1945 года все участники Парада Победы успели получить парадное обмундирование нового образца. Всего было изготовлено более 15 тысяч комплектов формы. Именно на Параде Победы впервые были представлены новые мундиры цвета морской волны. В дальнейшем этот цвет станет традиционным для парадной формы советских офицеров.

Бросание немецких знамен к мавзолею

Кульминационной и наиболее символической частью Парада Победы, которая знакома многим по фото- и кинохронике, стало бросание знамен поверженной гитлеровской Германии к мавзолею на Красной площади. Кто именно предложил включить в парад этот элемент доподлинно неизвестно. По одной из версий эту идею Сталину предложил российский и советский историк, академик Евгений Викторович Тарле, который отметил, что в свое время так поступали римские воины.

До парада по указанию Генштаба в столицу из частей 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов (из Берлина и Дрездена соответственно) успели доставить примерно 900 трофейных знамен и штандартов, которые были захвачены в Германии. Все доставленные знамена первоначально разместили в здании Лефортовских казарм. В дальнейшем из доставленных знамен и штандартов членами специальной комиссии было отобрано 200 единиц, которые разместили в специальной комнате под охраной московской комендатуры. Непосредственно 24 июня 1945 года отобранные знамена и штандарты поверженного Третьего рейха были доставлены на Красную площадь и переданы личному составу специально отобранной парадной роты «носильщиков», состоявшей из 200 человек (10 шеренг по 20 человек в каждой).

После прохода сводных полков 10 фронтов и сводного полка Военно-морского флота гигантский оркестр из 1400 человек, который сопровождал практически без пауз всё движение войск, внезапно прекратил играть. В установившейся на площади тишине стал слышен бой 80 барабанов. Под этот барабанный бой и появилась особая рота, которая несла 200 вражеских знамен, полотнища которых практически волочились по мокрой от дождя мостовой. Поравнявшись с площадкой у мавзолея, бойцы роты делали поворот направо и с силой швыряли знамена поверженного врага на землю.

Не обошлось без курьезов. Сейчас можно сказать, что среди брошенных к мавзолею знамен было примерно два десятка кайзеровских, главным образом кавалерийских. В первой шеренге было три прусских военных штандарта еще XIX века. Считается, что эти знамена и штандарты могли быть отобраны по недосмотру, но, скорее всего, специальная комиссия отобрала их из 900 доставленных в Москву знамен и штандартов из-за хорошей сохранности, красоты и внушительного внешнего вида. Других объяснений этому факту у историков не имеется.

В Параде Победы участвовало примерно 35 тысяч человек

Парад Победы оказался масштабным и грандиозным событием во всех смыслах этого слова. Общая продолжительность парада составила два часа и две минуты. Парад прошел под сильным дождем, который тысячи собравшихся на Красной площади москвичей просто не замечали. Правда, погода внесла свои коррективы в утвержденную программу. Из-за дождя была отменена воздушная часть парада и демонстрация трудящихся города Москвы. Но даже без этого военный парад 24 июня 1945 года навсегда вошел в историю нашей страны, олицетворяя триумф наших вооруженных сил, народа-победителя и полководцев.

В Параде Победы в Москве приняли участие 24 маршала Советского Союза, 249 генералов, 2536 офицеров и 31 116 сержантов и рядовых. Отдельно для участия в параде был выделен сводный военный оркестр, насчитывающий примерно 1400 музыкантов, младшему из которых было 13 лет. Двумя главными лицами парада были маршалы Победы: К. К. Рокоссовский, который командовал парадом, и Г. К. Жуков, принимавший Парад Победы. Коней для маршалов подготовили заранее. Для Жукова подобрали коня по кличке Кумир белого, светло-серой масти терской породы, для Рокоссовского – вороного, караковой (черно-бурой) масти по кличке Полюс.

Помимо пехоты, в параде приняла участие кавалерия, также широко была представлена военная техника. Всего за 50 минут по Красной площади проследовало 1850 единиц различной боевой техники. Показ боевой техники открывала артиллерия. При этом были представлены артиллерийские системы разных калибров, в том числе «ЗиС-3», «БС-3», гаубицы М-30, пусковые установки реактивной артиллерии М-31 «Андрюша», а также артиллерия крупного калибра, вплоть до 305 мм. Также в параде приняла участие бронетехника: средние танки Т-34-85 и тяжелые танки ИС, самоходные установки СУ-76, СУ-100 и ИСУ-152, а также мотоциклисты и десантники на различной колесной технике. Прошли по Красной площади и представители американского автопрома: грузовики «Додж» и «Студебеккер», а также джипы «Виллис».

После проезда боевой техники на площадь вышел сводный оркестр, который и завершил Парад Победы 24 июня 1945 года примерно около полудня. Уникальный музыкальный коллектив, который играл на протяжении всего парада, собрали из 38 оркестров военных училищ Москвы, а также воинских частей Красной Армии и НКВД. Сводный оркестр завершил Парад Победы маршем военного дирижера и композитора Семёна Александровича Чернецкого «Слава Родине».

Источник статьи: http://topwar.ru/172451-parad-pobedy-24-ijunja-1945-goda.html

Парад Победы 24 июня 1945 года: история и легенды

В этом году Парад Победы прошел, как и 75 лет назад, 24 июня. Мы настолько привыкли к тому, что День Победы (и парад, и салют) – 9 мая, что многие с удивлением вспомнили, что тот самый, первый парад девятого мая ну никак не мог быть. Так как же прошел тот самый, исторический парад?

Ни парадов, ни праздников: День Победы не отмечали 20 лет

Сейчас нам кажется, что День Победы всегда был главным всенародным праздником. Но… после 9 мая 1945 года, когда всю страну охватило ликование, праздник отмечали еще два года – в 1946 и 47. А затем… выходной день 9 мая «перенесли» на Новый год, и до 1965 года 9 мая был обычным рабочим днем. Говорят, что в основе такого решения была зависть партийных вождей к полководцу Георгию Жукову, олицетворявшему в народных глазах победоносную армию – так это или нет, выяснить уже невозможно.

Так или иначе, но традицию празднования возродил в 1965 году Леонид Брежнев – глава государства сам был фронтовиком. 20-летие Победы в 1965 году отметили c размахом: по площади промаршировал Московский гарнизон, а еще по площади проехали макеты советских межконтинентальных ракет, которые (ракеты, а не макеты) были уже почти готовы, но… не совсем. А на следующий год парада снова не было.

” Конечно, многие сибмамы, детство которых пришлось на период развитого социализма, вспоминают, что парадов было много, и все непременно с военной техникой. Но на самом деле проходили они во время главного праздника страны, 7 ноября, а не 9 мая.

Парады же проводили по юбилейным года – в 1975, 1985, 1990, 1995 годах, а вот затем уже ежегодно.

Именно в 1975 году установился некий стандарт празднования юбилея Победы: парад на Красной площади, возложение венков к Мавзолею Ленина и Могиле Неизвестного Солдата (этот мемориал открыли в 1967 году), торжественная народная манифестация на Красной площади, праздничный приём в кремле, минута молчания, праздничный салют, праздничный телеконцерт.

Первый Парад Победы – как это было (и как – не было)

Сейчас идея Парада кажется нам такой естественной, что даже удивительно – как его вообще могло не быть? Тем не менее, если вспомнить 1945 год, то становится понятно: несмотря на победу над фашистской Германией, война на Дальнем Востоке шла еще полным ходом. Однако 15 мая, во время торжественного приема в Кремле Иосиф Сталин сообщает о решении провести парад на Красной площади присутствующим на приеме; а были там не только военные, но и деятели искусства и науки, и представители трудового народа. Тут же организовали специальную комиссию по подготовке парада, которую возглавил начальник столичного гарнизона генерал-полковник Павел Артемьев. Комиссия доложила товарищу Сталину: парад можем подготовить за два месяца. «За месяц», − ответил Иосиф Виссарионович.

” Задача была сложнее, чем кажется на первый взгляд. Маршировать парадным шагом умели разве что служащие Московского гарнизона. Обычные фронтовики тянуть носочек и чеканить шаг не учились – в ходе боя это был далеко не первостепенный навык.

Быстро собрали сводные полки от разных фронтов. Всего на парад планировалось представить сводные полки от десяти фронтов и Военно-морского флота. Согласно первоначальной директиве Генерального штаба, численный состав каждого сводного полка должен был составлять 1059 человек и 10 запасных, но впоследствии число военнослужащих увеличилось до 1465 человек и 10 запасных от каждого фронта. К участию также привлекли слушателей военных академий, курсантов военных училищ и войска Московского гарнизона. Кандидаты на участие в параде должны были проявить в боях мужество, иметь боевые награды, а кроме того, быть не ниже 176 см и не старше 30 лет, впрочем, для героев охотно делали исключения.

” Вместе с высшим офицерским составом и военным оркестром число участников Парада достигло тридцати пяти тысяч.

Всех их надо было доставить в Москву, подобрать им место в казармах, обеспечить всем необходимым – да хотя бы матрасами и постельным бельем, не говоря уж о площадях для тренировок, немыслимая по сложности логистическая задача. Но ведь справились же!

И началась настоящая муштра… По воспоминаниям участников парада, гоняли их до изнеможения, по 7-8 часов в день, гимнастерки были мокрыми от пота. Впрочем, они были молоды, здоровы (что после победы в такой войне уже можно было считать наградой), впереди была мирная жизнь, так что трудная работа была в радость. Кроме того, для фронтовиков старались устроить культурный досуг – их водили на концерты и в театры, устраивали экскурсии по Москве.

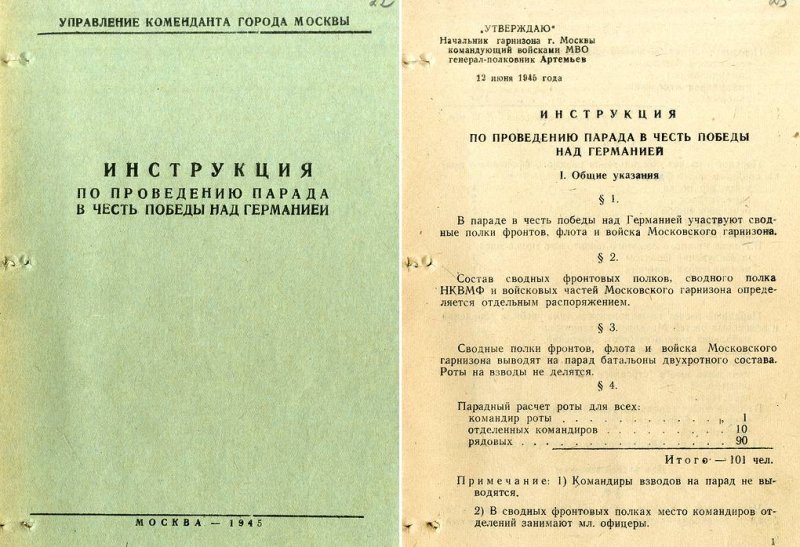

Интересно, что у парада была самая настоящая инструкция, разработанная комендантом Москвы генерал-лейтенантом Кузьмой Синиловым и утвержденная начальником гарнизона Москвы, командующим Московским военным округом генерал-полковником Павлом Артемьевым.

Сводный полк от каждого фронта должен был вывести на парад батальоны численностью 203 человека в каждом (от командира полка до рядовых красноармейцев), во главе каждого парадного полка фронта шли командующий фронтом и от 6 до 11 командующих армиями. В парадном расчете впереди каждого полка, помимо командира, его заместителей и начальника штаба, шли по 36 знаменосцев.

Отдельно инструкция прописывала выход конницы — сабельных эскадронов по 77 всадников, а также пулеметных эскадронов — четыре взвода по четыре тачанки в ряд (всего 16 тачанок и 69 лошадей). «Обмундирование, снаряжение и обувь хорошо подогнать и вычистить. Лошади должны быть хорошо вычищены и подобраны по мастям», — гласила инструкция.

Бросание фашистских знамен. Правда и мифы

Наверное, один из самых ярких и символичных моментов парада – бросание фашистских знамен.

” Идею бросать фашистские знамена Сталину, якобы подсказал знаменитый историк, академик Евгений Тарле – якобы так поступали римские воины; оттуда же, из истории Древнего Рима, «подсмотрели» и сложную схему перестроений воинов. Нужно отметить, что однозначных доказательств этому нет, но версия весьма вероятная. Во всяком случае, Сталину эта идея (кому бы она ни принадлежала) очень понравилась, и он потребовал вставить «наказание знамен» в сценарий парада.

Известный факт: среди 200 знамен, которые бросали наземь, был как боевые штандарты, так и флаги кайзеровской Германии, знамена трудовых союзов, ветеранских организаций, гитлерюгенда… Словом, все, что было со свастикой и выглядело эффектно. На самом деле можно было отобрать исключительно военные штандарты – знамена со всей Германии собирала специальная бригада. Почему на параде появились именно те знамена, что появились – сейчас выяснить уже невозможно.

Известный миф: якобы знамена бросали на деревянные помосты, дабы не осквернять брусчатку Красной площади, и вместе с этими помостами и сожгли; сожгли и перчатки, в которых были солдаты, выносившие знамена, чтобы не притрагиваться к этой гадости. На деле в перчатках были многие (если не все) участники парада, знамена бросали на асфальтированную площадку, а потом они попали в хранилища Центрального музея Вооруженных сил – их там, кстати, почти тысяча.

Между прочим, фашистские знамена оказались очень тяжелыми: немцы не жалели металла на отделку древка. Ну и солдаты, которые должны были выносить их на площадь, как и остальные участники парада, не имели строевой подготовки. А ведь им предстояло совершить сложные симметричные перестроения – сбрасывали знамена 10 шеренг, в каждой по 20 человек! С перестроениями дело совсем не ладилось, пока за дело не взялся настоящий тренер-профессионал, заместитель командира роты почетного караула старший лейтенант Вовк. А вместо знамен носили на тренировка почти двухметровые палки-распорки от солдатских палаток. И все равно, часть фронтовиков не выдержала нагрузок, и их пришлось срочно заменить самыми рослыми воинами 3-го полка дивизии имени Дзержинского – «спецназ» того времени. 21 июня, поздним вечером, маршал Жуков на Красной площади лично экзаменовал подготовку «носильщиков» и остался доволен.

” Жукову тренировки показали, а вот корреспондентов о них предупредить – забыли… В итоге сцена «казни знамен» попала в кинохронику случайно, и крупные планы пришлось даже переснимать на следующий день.

Наши знамена: фронтовые и… театральные

Основными участникам парада 24 июня 1945 года были сводные полки фронтов: Карельского, Ленинградского, 1-го Прибалтийского, 1-го, 2-го и 3-го Белорусских, 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Украинских, а также сводный полк Военно-Морского флота, в который вошли представители Северного, Балтийского и Черноморского флотов, Днепровской и Дунайской флотилий. Каждая полковая колонна несла 36 знамен самых прославленных частей и соединений фронта, а перед колонной несли знамена с названием фронта.

Изготовление парадных штандартов и знамён было поручено подразделению московских военных строителей. Мастера долго работали над первым вариантом знамён, но Сталин отказался их принимать.

” В результате заказ был передан специалистам художественно-производственных мастерских Большого театра, пошивших новые штандарты в десятидневный срок. По новому эскизу на вертикальное дубовое древко с серебряным венком, который обрамлял золотую пятиконечную звезду, прикреплялся горизонтальный металлический штырь со шпилями на концах. К конструкции крепился алый бархатный штандарт, окаймлённый золотой вязью с названием фронта. По краям были отпущены золотые кисти. Этот образец был одобрен руководством и выполнен в срок.

Поскольку штандарт весил больше 10 килограммов, московская шорно-седельная фабрика в короткий срок изготовила портупеи, облегчившие их ношение – древко вставлялось в специальный кожаный «стакан», крепившийся на портупее.

Отдельная история получилась с нашим Знаменем Победы, тем самым, что водрузили над рейхстагом. Его успели доставить к Параду Победы из Берлина, и оно должно было открывать парад. Знаменосцем должен был стать легендарный капитан Степан Неустроев, командовавший частью, штурмовавшей главный вход в рейхканцелярию, а ассистировать – его разведчики, водрузившие флаг на купол: Егоров, Берест и Кантария. Но… разведчики оказались слабоваты в строевом шаге, а Неустроев, пять раз раненый на фронте, в том числе и тяжело, просто физически не мог соответствовать строгим стандартам строевой подготовки. Жуков принял следующее решение: героев посадить на почетные места на трибуне, а знамя не выносить вовсе.

” Говорят, что Степан Неустроев был обижен таким решением и даже ворчал: «Как в атаку идти, так Неустроев первый, а как на парад, так не гожусь».

Однако в Параде Победы знамя все-таки поучаствовало, только в следующем, в 1965 году. Тогда его пронес по площади другой участник штурма рейхстага, полковник Самсонов, а ассистировали ему Егоров и Кантария.

И еще немного о Большом театре и парадной форме…

Кстати, специалисты Большого театра занимались не только знаменами, они помогли разработать дизайн новой парадной формы, в которой прошли по площади войска. С тех пор парадная форма советских офицеров именно такого цвета – морской волны. Огромный заказ за месяц пошили на фабрике «Большевичка». Конечно, швеи не могли справиться с таким большим заказом, работали в три смены.

” В разоренной войной стране был дефицит всего, в том числе и тканей, которые собирали по всем текстильным складам и фабрикам страны – трофейные материалы не использовали принципиально. Поэтому новая форма на Парад Победы шилась в режиме жесткой экономии, строго на каждого участника. Из-за сокращенных сроков пошива формы мерки снимались непосредственно в частях или размеры участников сообщались на фабрику.

Ну а во время генеральной репетиции парада рядом с войсками были и швеи, которые быстро исправляли возникшие проблемы.

Один мундир пришлось не зашивать, а распарывать – по воспоминаниям родственников, под проливным ливнем, который не прекращался во время парада, новенький мундир командовавшего войсками маршала Константина Рокоссовского настолько сел, что его пришлось буквально спарывать с него.

Фонтан на Красной площади

Дождь подпортил эффект и еще от одной задумки парада – фонтана Победителей. Он был воздвигнут специально к параду, посвященному Победе советского народа над фашистской Германией. По некоторым сведениям, идея создания этого фонтана принадлежала лично товарищу Сталину. Фонтан установили к 24 июня 1945 года, а сразу же после парада его демонтировали.

Командовать парадом будет…

Командовал войсками, как мы уже упомянули, маршал Константин Рокоссовский, его сопровождал адъютант — подполковник Клыков. Ну а принимал парад маршал Георгий Жуков в сопровождении генерал-майора Зеленского.

” Эстетика парада была продумана до мелочей – Жуков с сопровождающим на белоснежных конях, Рокоссовский и его спутник – на вороных… Многие офицеры высокого ранга в то время были прекрасными наездниками, это правило относилось и к Жукову с Рокоссовским. Им почти не требовалось тренироваться перед парадом, и, хотя они целый месяц занимались выездкой, но тренировки были необходимы скорее лошадям, чем всадникам. Животных приучали к технике, громкой музыке (в манеж, где проходили тренировки, специально привозили полковой оркестр), стрельбе и громким крикам.

По воспоминаниям очевидцев, отношение маршалов к лошадям сильно различалось – Жуков приходил в манеж и после тренировки сразу уходил, а Рокоссовский еще долго любовался лошадьми, гладил их и баловал «вкусняшками».

Отдельно стоит упомянуть об известной истории про «Сталина, свалившегося с коня и не принимавшего парад». Нужно отметить, что наездником Иосиф Виссарионович и правда был неважным, однако история о том, что он все же хотел принимать парад лично, верхом, имела конкретный источник – мемуары Георгия Жукова, который, в свою очередь, ссылается на сына Сталина – Василия, якобы и рассказавшего ему эту историю. Эпизода не было в первом издании мемуаров, но затем он был вставлен в книгу.

Легендарный Кумир и легенды о Кумире

Маршал Жуков на белом коне стал поистине народным образом: маршал Победы, на параде Победы верхом на коне Победы. О Кумире, коне, на котором Жуков принимал парад, оставлено едва ли не больше воспоминаний, чем о самом маршале. Необыкновенно умный и по своему талантливый конь был участником знаменитого парада 7 ноября 1941 года, а после служил вместе со своим хозяином, кавалеристом кавалеристом Иваном Максимцом. Иван Трофимович оставил подробные воспоминания и о самом коне, и о том, как к нему в часть приехала комиссия, отбиравшая «коней Победы» и разыскивающая богатырского коня, который был бы под стать крупному атлетичному Жукову. Тем удивительнее, что историки до сих пор спорят – а был ли Кумир, и если был – то какой породы?

По официальной версии, Кумир был арабо-доно-кабардинец, родившийся на Терском конном заводе. Противники этой версии ссылаются на самого маршала Жукова, писавшего, что принимал парад на «арабском скакуне», и на кадры кинохроники, где на бедре лошади не видно черной метки – клейма, который был у всех «выпускников» Терского конезавода. Специалисты сомневаются, что в качестве скакуна Жукову предложили мало кому известного полукровку, когда были и более знамениты претенденты… В качестве альтернативы выдвигается версия, что Жуков принимал Парад Победы на арабском скакуне Казбеке, который так же был отобран в числе парадных лошадей. Есть и другие альтернативы: терские жеребца Цепкий и Символ, и также некий Салют, точное указание породы которого нам найти не удалось.

” Прошло всего (или целых…) 75 лет, но выяснить, что за конь был под Жуковым, уже невозможно.

Салют Победы

Вечером 24 июня погода улучшилась. Была включена праздничная иллюминация, Москву опоясали пять прожекторных колец: первое вокруг Кремля (лучи прожекторов были сконцентрированы на колокольне Ивана Великого), второе по Бульварному кольцу, третье по Садовому, четвёртое по вокзалам и пятое по Окружной железной дороге. В 11 часов вечера из 100 поднятых зенитчиками аэростатов вылетели 20 тысяч ракет, а на земле устроили фейерверк.

” Есть многочисленные указания, что в конце праздника в небе было высвечено полотнище с изображением ордена Победы, но нам не удалось найти ни одного фото этого удивительного зрелища.

Их последний настоящий Парад: 24 июня 2005 года

В 2000 году, в год 55-летия Победы, в параде на Красной площади в последний раз участвовала колонна из пяти тысяч ветеранов – после этого для них устанавливали почетные трибуны, с которых они наблюдали парад (а в последние годы к почти столетним участникам ВОВ парады приходят и вовсе «на дом» − курсанты военных училищ в праздники маршируют под окнами героев), но в 2005 году, 24 июня в день 60-летия Парада Победы ветераны еще раз прошлись маршем по Красной площади. В основном параде 9 мая они уже не участвовали (вернее, участвовали, но их везли в стилизованных грузовиках), так что этот марш был не менее торжественным и значимым.

Источник статьи: http://sibmama.ru/Parad-Pobedy.htm