Праздники сибири 19 века

Среди различных праздников — государственных, религиозных, профессиональных — самодержавие выделяло в первую очередь те, которые способствовали укреплению абсолютистской монархии. Государственными праздниками в первой половине XIX в. были, как правило, события, связанные с важными моментами в жизни царствующего дома Романовых: рождением, крещением наследников, достижением ими совершеннолетия, вступлением в брак, коронацией.

Разумеется, среди государственных праздников были и такие, которые действительно отмечали общезначимые для страны даты — празднование военных побед, заключение мирных соглашений. Однако, эти события в первой половине XIX в. российский абсолютизм не считал нужным включать в официальный праздничный календарь. Их празднование проводилось в один из ближайших высокоторжественных или праздничных дней. Отмечались такие государственные праздники всегда однократно, в том же году. Единственное исключение — празднование победы русского народа в Отечественной войне 1812 г. Однако и это событие было приурочено к Рождеству.

Правительство поручало организовать проведение официальных торжеств на местах высшим чиновникам. Начинался любой государственный праздник в соборе, где все горожане во главе с начальством обязаны были молиться за царя.

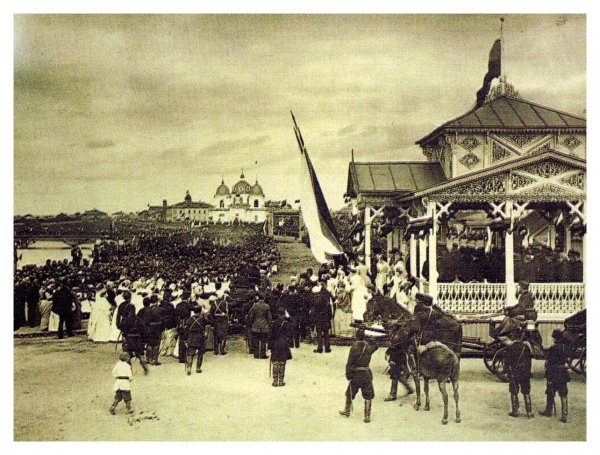

Неотъемлемой и важнейшей частью почти всех торжеств были воинские парады. Они устраивались по «царским дням», в честь военных побед русских войск и в дни других общегосударственных и местных праздников. Чиновник Ф. Поярков 9 января 1839 г. писал из Барнаула С.И. Гуляеву, что «во все высокоторжественные дни бывает парад сибирскому линейному батальону № 10, здесь квартирующему. Солдаты с офицерами с музыкой парадным маршем (идут) к церкви, и после молебствия также возвращаются в казармы. ». Особенно велико было значение военных парадов в общественном быту Омска, в котором располагался крупнейший в Сибири воинский гарнизон и центр армейского управления. Благодаря этому в Омске устраивали военные триумфы, что не было свойственно другим провинциальным городам. Весьма пышно праздновалось вступление в Омск войск, возвратившихся из похода, увенчавшегося присоединением к России значительной территории Средней Азии. По улицам города торжественно носили боевые трофеи, в числе которых, как утверждал в мемуарах генерал И.Ф. Бабков, случайно попал и какой-то ключ, ошибочно принятый за символический ключ от Пишпека.

В Тобольске, Томске и Омске приезд важных гостей непременно сопровождался торжественной воинской церемонией встречи или парадом войск. Организаторы торжественных встреч имели солидный опыт и порой не стесняли себя в расходах государственных средств на эти цели, проявляя выдумку и изобретательность в приеме высоких гостей. Так, для встречи известного немецкого ученого А. Гумбольдта в Омск из Тобольска по приказу И.А. Вельяминова специально командировали войсковых музыкантов. Генерал-губернатор и омское армейское командование позаботились о том, чтобы встретить Гумбольдта не просто как высокого иностранного гостя, но как ученого с мировым именем. Поэтому, когда он 14 августа 1829 г. посетил училище Сибирского казачьего войска и Азиатскую школу, четыре воспитанника приветствовали ученого на русском, французском, татарском и монгольском языках.

Отметим, что воинские парады и церемонии были в то время одним из любимых развлечений не только простого народа, но и «высшего общества».

Увлечение всех слоев городского населения воинским церемониалом было характерным явлением в первой половине XIX в. не только в городах Западной Сибири, но и в России в целом. Об интересе к военным парадам, разводам, маневрам не только провинциалов, но и петербуржцев свидетельствуют многочисленные графические материалы, относящиеся к первой половине XIX в. Общее для всех горожан увлечение воинским церемониалом было обусловлено рядом факторов: высокой оценкой общественным мнением воинской службы, военными успехами русской армии в ряде войн XVIII в. и особенно в Отечественной войне 1812 г., красочностью и четкостью воинских церемоний, а также недостатком других зрелищ.

Дальнейший ход государственных праздников протекал почти всегда неизменно. Участие в последующих за праздничным богослужением и военным парадом мероприятиях для каждого жителя было обусловлено его социальным статусом. Для чиновников и «лучших граждан», в число которых в уездных городах Западной Сибири и в Томске в начале XIX в. включали не только купцов, но и зажиточных мещан, в этот день устраивали торжественные обеды, ужины, балы, а иногда маскарады. Эти официальные обеды обычно давались главными должностными лицами: генерал-губернатором, губернаторами, вице-губернаторами, окружными начальниками, а в тех городах, где купечество играло заметную роль, официальные приемы мог устраивать и городской голова или кандидат городского головы.

Для официальных торжеств была характерна официозность, нарочитая торжественность и строгое соблюдение порядка. Российский абсолютизм в целях укрепления верноподданнических чувств и в середине XIX в. стремился регламентировать эту сферу жизни общества. Так, в 1851 г. директор Сибирского кадетского корпуса получил секретное предписание «о порядке провозглашения тостов на обедах, даваемых в дни приведения к присяге воспитанников, производимых в офицеры, и при других торжественных случаях».

Для солдат в эти дни от городского общества устраивали бесплатные угощения, которые были неоднозначным явлением общественного быта. С одной стороны, такие мероприятия свидетельствовали о заботе горожан о людях, которые многие годы несли нелегкое бремя воинской службы, с другой, организация бесплатных праздничных обедов для нижних воинских чинов с непременной выдачей винной порции преследовала цель создания праздничного настроения среди солдат в дни монарших праздников. Устройство бесплатных угощений для солдат являлось и демонстрацией верноподданнических монархических настроений со стороны молодой сибирской буржуазии, а иногда и средством получить награду правительства. Так, купец Корчемкин удостоился благодарности правительства за пожертвования в «высокоторжественные дни 1856 и в настоящем 1857 году. нижним военным чинам в г. Омске вина 258 вед., на сумму 1096 1/2 руб. сер.».

Для основной массы горожан среди общественных развлечений первое место занимали, если позволяла погода, народные гуляния. На народных гуляниях в губернских городах устраивали бесплатные развлечения: качели, выступления фокусников, акробатов, военных оркестров, песенников, «штукарей». Вечером город иллюминовали и производили фейерверк. В народных гуляниях участвовали не только русские, но и представители иных этнических групп, проживающих в городах. «Обязан будучи, по должности, — писал в своих мемуарах томский губернатор, а затем государственный секретарь В.Р. Марченко, — дать праздник 30-го августа (1812 г.), я назначил обед в новой беседке, и распорядился, чтобы сей сад с решеткою великолепно был иллюминован, пригласив на вечер всех без разбора на гулянье; и похвастаюсь, что сей вечер был (первый), в который увидел Томск гуляющих татарок, бывших до того взаперти».

После кратковременного вояжа по Западной Сибири будущего монарха Александра II, состоявшегося в 1837 г., в Тюмени и в Тобольске к числу общероссийских государственных праздников присоединился местный — день посещения города «высочайшей особой». Наиболее помпезно эта дата отмечалась в Тюмени. 31 мая 1839 г. купеческое и мещанское общество на совместном собрании пожертвовали 2000 руб. бедным на облегчение уплаты недоимок и несколько сот рублей одной семье, чтобы «ознаменовать память бывшей для них в этот день радости радостью бедных жителей». Затем, после литургии в Троицком монастыре, городская верхушка собралась на обед в дом городского головы И. Иконникова, а на площади, «за расставленными столами, по распоряжению градского главы, угощаемы были обедом инвалидная команда, городовые русские и татарские казаки и простой народ». Вечером городской голова и 16 граждан, которые от имени города приветствовали Александра Романова и добровольно в качестве гребцов перевозили его на шлюпке через Туру, устроили за городом праздник для всех жителей. В этот вечер перед горожанами выступала труппа вольтижеров, специально приглашенная из соседней губернии. Отцы города позаботились об устройстве еще одного редкого в то время в Тюмени зрелища — фейерверка. Однако, в связи со значительными затратами этот праздник не отмечался ежегодно. В 1847 г., в ознаменование 10-летнего юбилея посещения цесаревичем города, жители Тюмени составили акт, «коим постановили: день сей считать навсегда для жителей торжественным, ознаменовав начало благотворением, . а для шлюпки, на которой государь наследник имел плавание, построить деревянный корпус. ».

Несмотря на яркую монархическую окраску этого праздника, нельзя признать причиной его возникновения лишь верноподданнические чувства тюменских граждан, ибо иначе нельзя понять, почему, например, в Кургане, где приезд царевича был с энтузиазмом встречен жителями, этот день, как отмечал корреспондент Географического общества учитель уездного училища А. Абрамов, исчез из памяти народной. Причиной появления этого праздника в Тюмени, несомненно, было и стремление граждан, возглавлявших в 1837 г. местное самоуправление и организовавших торжественную встречу наследника, поддержать свой престиж в местном обществе. Устройство общегородских торжеств позволяло им напомнить о своей, пусть и мимолетной, близости к будущему монарху и продемонстрировать свои верноподданнические чувства. Организация праздника была хоть и дорогой, но весьма громкой рекламой. В маленьком Кургане при встрече наследника деятели местного самоуправления не сыграли особой роли, да и устройство праздника, подобного тюменскому, было им не по карману.

Чинно и пышно отмечались дни официального открытия новых административных единиц. Так, в Томске в 1804 г. торжества по случаю открытия Томской губернии продолжались три дня. Процедура открытия была разработана губернатором В.С. Хвостовым, который, вероятно, привлек к этой работе одного из своих доверенных чиновников, будущего издателя журналов «Азиатский вестник» и «Сибирский вестник» Г.И. Спасского. Известно, что Г.И. Спасский написал стихи к какой-то «прозрачной картине», установленной на Воскресенской горе у соборной церкви. В первый праздничный день, 6 августа, состоялось торжественное шествие войск, чиновников, городового магистра в церковь, в которой после литургии был прочитан указ об открытии губернии, совершен молебен и принесена присяга должностных лиц. Из церкви торжественная процессия отправилась к дому губернского правления, который был окроплен «св.водой». В этот день губернатор угощал духовенство, чиновников и городовой магистрат. 7 августа состоялись публичные испытания учащихся, вечером городская верхушка была приглашена на ужин к губернатору. На следующий день уже томское купечество устроило обед для чиновников. Имели место и угощения казаков и простых граждан. Во время этих торжеств город был иллюминирован. Эти трехдневные торжества, не отличавшиеся особенно от обычной процедуры открытия новой губернии, для жителей Томска были чрезвычайным явлением.

Более зрелищно прошло открытие Омской области, состоявшееся 14 июня 1823 г. Но его красочность была связана не с особой изобретательностью местного начальства, ибо, как писал С.Б. Броневский, торжества проходили «по обычаю древнему, водившемуся при открытии губерний». Большими, по сравнению с Томском, были возможности организаторов торжеств: парад разных родов войск, фейерверк, многолюдный бал, на котором в качестве зрителей присутствовали казахские султаны и старшины. Торжества, связанные с открытием Омской области, продолжались в течение двух дней.

Но несмотря на все усилия, предпринимаемые российским абсолютизмом для наслаждения среди населения России монархических настроений посредством организации пышных празднований «высокоторжественных дней», влияние государственных праздников на жизнь основной массы горожан — мещан, купцов, разночинцев — ограничивалось лишь праздничным богослужением, лицезрением военного парада в тех городах, где были воинские гарнизоны, и незатейливыми развлечениями, устраиваемыми во время народных гуляний.

Источник: А.И. Куприянов. Русский город в первой половине XIX века: Общественный быт и культура горожан Западной Сибири. Москва «АИРО-ХХ» 1995.

скачать dle 12.1

Источник статьи: http://safe-rgs.ru/4228-gosudarstvennye-prazdniki-v-zapadnoy-sibiri-xix-veka.html

Праздники сибири 19 века

В некоторых городах Западной Сибири имелись и свои местные особенности масленичных развлечений. Так, в Томске и Тюмени наряду с традиционным катанием на лошадях практиковались и бега, которые проводились на льду рек. В Омске масленичные катания отличались другой особенностью, которую не удалось обнаружить в других сибирских городах — на многих экипажах с молодыми дамами «кавалер» стоял на запятках. Эта особенность омских катаний становится понятной, учитывая, что «кавалерами» в городе были в основном молодые офицеры, которые стремились блеснуть галантностью и молодецкой удалью. В середине XIX в. таким образом, нередко катались и молодые офицеры в Петербурге, что отразил художник В.Ф. Тимм на картине «Масленица».

В Тобольске во время масленицы катались не только в санях с гор, но и на коньках. Причем, среди мастеров фигурного катания, как писал М.А. Фонвизин, «вместе с молодежью отличается В.И. Штейнгель, и со всевозможнейшей грациозностью». Понаблюдать за его виртуозным катанием специально приходили горожане.

В масленичных катаниях с гор и на лошадях участвовали все слои русского населения — от рядовых горожан до верхушки местной администрации. «Благородная публика» любила кататься с ледяных гор, но в некоторых городах, например, в Омске, где были очень сильны сословные перегородки, она стремилась даже и в этом отделить себя от простонародья. В Омске в 1840-х гг. «благородные» начинали кататься с 12 часов дня, а оставаться на горах после 2 часов дня считалось для них неприличным. Рядовые горожане катались «во всю неделю до глубокой ночи с фонарями и плошками, а в остальные дни при свете зажженных смоляных бочек».

Следует отметить одну особенность масленичного катания омичей в середине XIX в. Вопреки вековой традиции празднования масленицы, согласно которой вечером прощенного воскресенья «катанье, как и хоровод, считались уже неуместными: наступало время просить друг у друга прощенье, начиналось заговенье на великий пост», в Омске катались с гор почти до полуночи. Иным было отношение к прощенному воскресенью в уездных городах. Так, в 1799 г. тарский мещанин И. Чудинов жаловался на незаконный арест, особенно возмущаясь тем, что его не выпустили из острога даже в «прощеной день по долгу христианскому с домашними проститься. ». Точно так же и в 1850-х гг. в уездных городах все ездили в этот день к родным и знакомым «прощаться». Очевидно, что в Омске даже в простонародье под влиянием условий городской жизни произошло забвение не только ритуального смысла масленичного катания, но и этических традиций, сохраняемых в крестьянской среде.

Из архаичных черт празднования масленицы практиковалось в немногих городах края катание «госпожи Масленицы». В крупных городах, вероятно, этот обычай вышел из употребления.

В уездных городах Западной Сибири, по свидетельству Г. Колмогорова, сколачивали несколько саней «с верхом в виде лодки, увешанной разноцветными тканями, посредине с мачтой; на верху сажают чучела людские, иногда садятся там на колесе и сами люди». В середине лодки находились «замаскированные», которые разъезжали по городу с песнями и музыкой. Из богатых домов им высылали водку и деньги. Состав участников масленичных катаний в таких экипажах в первой половине XIX в. претерпел некоторые изменения. В Кургане в 1830-х гг., по воспоминаниям декабриста А.Е. Розена, в этом катании участвовали чиновники, а в 1850-х гг. наблюдатели отмечают, что его действующими лицами были мастеровые, мещане, купцы.

В городах Западной Сибири в первой половине XIX в. не было каких-либо существенных отличий в возрастном составе участников масленичных катаний, если не считать того, что молодые люди любили кататься не на санях, а верхом на лошади. Наблюдатели одновременно зафиксировали этот факт и в военно-бюрократическом Омске, и в горнозаводском поселке. Причина такого предпочтения, отдаваемого молодежью верховой езде — желание покрасоваться, обратить на себя внимание праздничной публики, особенно девушек. В масленичных катаниях непременно участвовали и жители сел.

В первой половине XIX в. для большинства городских жителей Западной Сибири древнее магическое значение масленичного катания уже было утрачено. Масленичное катание, утратив ритуальное значение, сохранялось среди русского городского населения региона по традиции. Оно было направлено на сугубо светские цели: доставить удовольствие от быстрой езды, блеснуть удалью для молодых, показать богатство экипажа и красоту упряжи.

На масленицу и по некоторым другим праздникам в ряде городов региона проходили кулачные бои. В Тюмени кулачные бои и в середине XIX в. пользовались большой популярностью. Мещанин Ф.В. Бузолин даже утверждал в 1852 г., что в городе «борьба и бой кулачной есть удовольствие первое». Кулачный бой «стена на стену» начинали «малолетки», затем вступали взрослые и, наконец, даже старики. Прочную традицию имели кулачные бои и в Томске, где они были достаточно популярны и в середине 1860-х гг. В Томске кулачные бои обычно проходили по этническому принципу: между русскими и татарами. Следует отметить, что враждебных отношений между участниками не было, как писал один из наблюдателей, многие кулачные бойцы были знакомы.

В начале XIX в. в боях участвовало большое число горожан, но примерно в середине XIX в. после запрещения полицией этого народного состязания число участников сократилось. В Томске место боев переместилось с «песков» у Воскресенской горы в Татарскую слободку. Из-за малого числа участников на одной стороне состязания не всегда проводились. В Тюмени кулачные бои пытались запретить, как сообщил чиновник С. Сененко, «во время венгерской компании», т.е. в 1849 г. По приказу окружного начальника участников поливали из пожарной трубы. Однако успеха в борьбе с этой народной традицией тюменским чиновникам добиться не удалось, кулачные бои, хотя и с меньшим размахом, продолжались и в 1860-х гг. По сведениям Н. Чукмалдина, в них участвовало более 500 человек разных возрастов и состояний.

Бои в западносибирских городах проходили со строгим соблюдениям правил: биться только кулаками, ударов по лицу избегать, «лежачего или упавшего не бить и вообще смертельных ударов избегать и не допускать».

О популярности кулачных боев в первой половине XIX в. свидетельствует широкое представительство разных социальных групп, участвовавших в них в середине XIX в.: мещан, купцов, цеховых, а также гимназистов старших классов.

Другая военно-спортивная игра — взятие снежного городка, отмечает М.Г. Рабинович, в полном виде в XVIII — начале XX в. прослеживается только в Сибири. По утверждению Г. Колмогорова, в середине XIX в. эта игра существовала во многих городах Сибири.

Из весенних праздников в городах наиболее значимой была Пасха, которая отмечалась не ранее 22 марта и не позже 25 апреля. Роль Пасхи определялась прежде всего значением данного праздника для каждого христианина. Следует также отметить, что Пасха была первым праздником, который наступал после великого поста, начинавшегося сразу после веселой и шумной масленицы. Е.А. Авдеева, хорошо знавшая быт сибирских городов первой четверти XIX в., отмечала, что «посты и дни постные строго соблюдались в Сибири». Но в середине XIX в. в чиновничьей среде в крупных городах, например, в Омске, на официальных обедах во время постов уже не соблюдался запрет есть «скоромное».

Все общественные увеселения во время великого поста запрещались правительством. В первой половине XIX в. эти запреты в городах Западной Сибири строго выполнялись. Так, молодой чиновник В. Струве, весело встретивший масленицу 1848 г. в Тюмени, приехав в Томск, был удивлен отсутствием публичных развлечений: «Здесь впервые поразил меня резкий переход от шумной масленицы к великому посту, переход в столице вообще незаметный, а в особенности для молодежи». Поэтому приближение Пасхи с нетерпением ожидалось всеми слоями русского городского населения. Горожане связывали Пасху не только с религией, но и с предстоящими развлечениями. Так, жена тобольского губернатора А.М. Арцимович писала отцу сенатору М.Н. Жемчужникову 17 февраля 1855 г.: «Все с нетерпением ждут Пасху, чтобы повеселиться».

В первой половине XIX в. в западносибирских городах Пасха праздновалась в течение всей недели. Эта традиция сохраняется и позже. Путешествовавшие по Западной Сибири в 1876 г. известные немецкие ученые С. Финш и А. Брем, прибыв в Омск, с удивлением отметили: «Хотя мы встретили Пасху уже 5 дней тому назад, в Ялуторовске, но здесь праздник был еще в полном разгаре: все щеголяли в праздничных костюмах и веселились; даже лавки были закрыты..».

В этот день устраивали народные гуляния. Из-за весенней распутицы там, где это позволял рельеф местности, народные гуляния проходили на возвышенных местах, как наиболее сухих районах города. Во многих городах на Пасху специально сооружали публичные качели, причем в Тобольске их ставили на плац-парадном месте. В начале XIX в. в Тобольске уже существовало несколько разных типов качелей, от простых до весьма сложных, напоминающих современный аттракцион «колесо обозрения». Разные виды качелей были и в Томске в 1850-х гг. В городах Западной Сибири качели были почти непременным атрибутом всех народных гуляний, включая и загородные. Причем, если в литературе принято считать качели женским развлечением, роль мужчины в котором сводится к раскачиванию женщин, то в городах Западной Сибири в середине XIX в. наблюдатели не фиксируют половое разделение этого развлечения, исключая «скакание на доске». «Скачка на доске», по свидетельству тюменского мещанина Ф.Ф. Соловьева, — «самая простая и обыкновенная забава поселянок и городских девушек».

На народных праздничных гуляниях устраивали, помимо общественных качелей, различные аттракционы и развлечения. В Томске в середине XIX в. на народных гуляниях выступали фокусники, акробаты, дрессировщики, шарманщики, показывали виды столичных городов и другие картинки в «подвижных панорамах или райках». Подробное описание этих райков оставил известный ученый Д.А. Ровинский: «Раек — это небольшой, аршинный во все стороны ящик с двумя увеличительными стеклами впереди. Внутри его перематывается с одного катка на другой длинная полоса с доморощенными изображениями разных городов, великих людей и событий. Зрители, «по копейке с рыла», глядят в стекла, — раешник передвигает картинки и рассказывает присказки каждому новому номеру, часто очень замысловатые». На гуляниях простонародье играло и в азартные игры: от невинных «колес фортуны», выигрышем в которых были различные сорта пряников, до преследуемой полицией азартной «орлянки». Во время народных гуляний выступали военные оркестры и хоры песенников. В Тюмени, а возможно и в других городах, в программы народных гуляний входили и выступления цыган. Но если вышеуказанные игры и развлечения бытовали на всех народных гуляниях, то на Пасху были и специфические игры: «биться яйцами» и «катать яйца», являвшиеся непременным развлечением в течение всего периода у русского населения. На акварели художника Е.М. Корнеева «Праздничное гуляние в Тобольске» изображены мужчина и женщина, забавляющиеся катанием яиц, причем яйца катают на специальном лотке, края которого по бокам загнуты.

В ряде городов Западной Сибири в середине XIX в. сложился небольшой частнопредпринимательский сектор, занимавшийся устройством популярных городских развлечений: катальных гор, качелей. Представители этого сектора, заключив с городскими властями договор, получали право возводить в городе свои аттракционы и брать плату с желающих пользоваться этими развлечениями. Так, в 1828 г. тарский мещанин Г.С. Тараторин заключил договор с городовой ратушей на содержание «в сем 1828 году катушек и качелей на публичных местах для народного увеселения» и взял на себя обязательство «устроить прочным и хорошим расположением катушки, сколько мне заблагоразсуждено будет и содержать оные с тем, чтоб приходящим на оные для увеселения и катания жителям города Тары обид чинимо отнюдь не было. И посему никто из жителей не имеет права без моего согласия иметь таковых на публичных местах, . а с приходящих на катушки для катания должен уже брать деньги по усмотрению своему и в свою пользу. ».

О масштабах этого сектора развлечений отчасти говорят сведения о средствах, выплачиваемых предпринимателями в городскую казну. В проекте бюджета Ялуторовска на 1859 г. были предусмотрены доходы 4 руб.29 коп., которые следовало получить, как и в 1856—1858 гг., от двух качелей и балагана, выстраиваемых на Пасху, и одной катальной горы на масленицу. В 1860 г. эта статья доходов сократилась — 3 руб. 93 коп. (96). В Тюмени в 1858 г. сбор «с мест под качели, балаганы и другие заведения для увеселения» составил 13 руб., устройство бегов принесло еще 12 руб. В Тобольске в том же году городские доходы пополнились 25 руб. от устройства «катушек» и 10 руб.83 коп. с качелей и «балаганов для увеселения».

На народных гуляниях в малых городах края и в конце 1850-х гг. редко выступали странствующие артисты, акробаты, фокусники. Более просты были развлечения. Нередко единственным общественным увеселением служили качели, которые занимали центральное место на народных гуляниях в дни весенне-летних праздников. К числу мужских забав, которые начинались с Пасхи в среде городского простонародья, современники относили городки, свайку, лапту, бабки. В этих играх участвовала молодежь и люди среднего возраста. На Пасхе были и специфические развлечения молодежи обоих полов: хороводы, круговые песни, подвижные игры.

скачать dle 12.1

Источник статьи: http://safe-rgs.ru/page,2,4229-narodnye-prazdniki-v-zapadnoy-sibiri-xix-veka.html