- Все о символах Нового года

- История и значение главных символов праздника

- Дед Мороз

- Снегурочка

- Животные

- Подарки

- Бенгальские огни и фейерверки

- Снеговик

- Символы Нового года на столе

- Интересные факты и традиции

- Что означают символы Масленицы?

- Символом чего была Масленица?

- Что означают блины?

- Значение чучела

- Другие символы

Все о символах Нового года

включайся в дискуссию

Поделись с друзьями

Новый год можно смело назвать главным праздником нашей страны – найти человека, совершенно к нему равнодушного, вряд ли получится. При этом пресловутое новогоднее настроение можно описать несколькими символами – достаточно разместить упоминания о них повсеместно, и душу заполнят характерное тепло и ожидание чуда.

История и значение главных символов праздника

Не секрет, что в большинстве христианских стран мира функцию главного праздника в году выполняет все-таки Рождество, тесно соседствующее с Новым годом в календаре. Но в советские годы власти активно боролись с религией, потому решили заменить в сознании русского человека один праздник на другой. Судя по сегодняшней популярности Нового года, им это удалось, но значительная часть новогодней символики изначально все-таки была рождественской. Однако давайте по порядку.

Яркий пример новогоднего символа с рождественской предысторией – это елка, главное дерево праздника. Современные ученые отметили, что обычай выбирать праздничное дерево (необязательно ель) на Новый год существовал у многих народов еще в дохристианские времена. Однако в Россию традиция пришла из Германии, и связано это именно с христианством.

Средневековые немцы 24 декабря, в день перед Рождеством, почитали память Адама и Евы. В честь них было принято разыгрывать мистерию – театральную постановку, рассказывающую историю первых людей и их изгнания из Рая. Как мы помним, запретный плод рос на дереве, но так как зимой в Германии ничего зеленого, кроме ели, не сыскать, на сцену ставили именно ее. Украшали деревце яблоками (тем самым запретным плодом), а также вафлями и печеньем, отведав которые вы символически причащались. Со временем фрукты и конфеты трансформировались в игрушки.

Считается, что это европейское нововведение, как и многие другие, на Руси внедрил Петр I. В годы Первой мировой войны ставить елку запретили как «вражескую традицию».

Лишь в 1935 году коммунисты, стремясь вытеснить из сознания народа Рождество, признали елку праздничным деревом, но уже новогодним.

Дед Мороз

Добрый дедушка является еще одним «изобретением» прошлого века – его тоже придумал режим, которому были нужны «свои» герои. До революции с функциями Деда Мороза успешно справлялся Святой Николай и до сих пор кое-где принято класть детям под подушку подарки от старика в ночь с 13 на 14 января – Новый год по старому стилю.

Западным «родственником» Деда Мороза считается Санта-Клаус, но ведь его имя тоже переводится именно как Святой Николай. Под переименование святой попал, опять же, из-за своей принадлежности к религии, которая в Советском Союзе не приветствовалась. Он стал прообразом Мороза Ивановича – того самого персонажа сказки, который в зимнем лесу спрашивал девочку, тепло ли ей.

Сам Мороз Иванович происходит от Мороза – деда из древних славянских сказок, который направо и налево подарки не раздаривал.

Снегурочка

В народных сказках Снегурка – девочка, которую бездетные дед с бабкой слепили из снега. Малышка ожила и стала радостью для пожилых родителей, но летом погибла в лесу на прогулке с подружками: по одним версиям, растаяла, по другим – подруги убили ее из зависти. Как видим, никакой связи с Новым годом не прослеживается.

Поначалу у Деда Мороза якобы был внук – на старых открытках можно увидеть некоего мальчика, о котором сегодня все забыли. В 30-х годах прошлого века его официально заменила внучка – Снегурочка, которой от предшественника достался характерный голубой цвет наряда.

Изначально, особенно на открытках, она фигурировала как маленькая девочка, и лишь потом (видимо, для упрощения представлений) ее сделали чуть более взрослой.

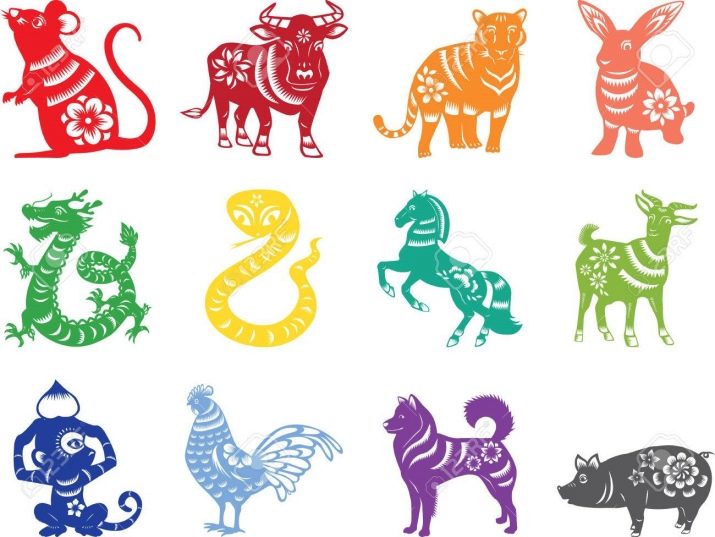

Животные

А этот символ уже отнюдь не советский, да и вообще не христианский. Привязывать каждый год к какому-либо животному принято в китайском календаре. Там уже на протяжении нескольких тысяч лет считают, что животное, которое символизирует год рождения ребенка, как бы передает ему свои черты характера. Всего таких животных 12, они следуют друг за другом в одной и той же очередности, образуя 12-летние циклы.

При этом каждому животному отдельно присваиваются еще и цвет с материалом, которые тоже якобы влияют на судьбу. На этой основе строится китайский гороскоп, высчитывается потенциальная совместимость людей и так далее.

В нашу страну традиция обращать внимание на китайский календарь пришла в конце 80-х, когда и СССР, и сам Китай стали менее закрытыми государствами.

Видимо, кто-то из отечественных журналистов, воспользовавшись ослаблением цензуры, решил порадовать читателей интересной заморской байкой, а те, устав от однообразной пропаганды, с радостью восприняли совершенно новую информацию.

Подарки

Во времена зарождения традиции украшать рождественскую елку позволить себе подобный шик могли только дворяне. На целое дерево требовалось немало угощений, а девать их потом было особо некуда – вот богачи и раздавали все эти яблоки да печенье собственным слугам, тем более что такое проявление милосердия вполне в духе Рождества.

Отдельно подарки, и тоже сладкие, раздавал уже упомянутый Святой Николай, но его щедрость касалась только детей и то не всех, а лишь послушных. В СССР не могло быть и речи о создании позитивного имиджа богачам и дворянам и нельзя было «рекламировать» христианских героев. Совсем отменив красивую традицию, коммунисты рисковали столкнуться с сопротивлением простых людей, потому решили делегировать функции дворян и святого только что придуманному Деду Морозу.

Бенгальские огни и фейерверки

Фейерверк задолго до начала нашей эры придумали китайцы. Считается, что первым прообразом фейерверка был зеленый бамбук – он взрывался, если его бросали в костер. Древние китайцы предположили, что резкий и громкий звук отпугивает злых духов, потому быстро полюбили такое развлечение. Позже они же придумали порох и стали использовать его с той же целью, а сам обряд постепенно стал характерным для любых больших праздников, особенно для Нового года, который всегда предполагает необходимость оставить все плохое в году старом.

В России фейерверки появились намного позже (не раньше XVI века), а первый задокументированный полноценный запуск состоялся лишь в 1674 году. В постоянный праздничный обиход фейерверки в России были введены все тем же Петром I.

Но самой доступной и горячо любимой детьми и взрослыми пиротехникой в Советском Союзе были бенгальские огни. Нетрудно догадаться по названию, что берут они свое начало в Индии, а именно – в Бенгалии. А так как постоянный атрибут празднования Нового года был востребован в СССР, он массово производился на предприятиях страны и стоил копейки.

Снеговик

Традиция лепить человечков из снега на самом деле не имеет никакого особого отношения ни к Новому году, ни к Рождеству. Она зародилась в древнейшие времена у различных народов, независимо друг от друга – везде, где климат позволял, в зимнее время лепили снеговиков, это можно считать разновидностью любительской скульптуры.

Новый год, который в нашей стране вот уже более 300 лет отмечается посреди зимы, неизбежно ассоциируется с холодами и снегом и связан со снеговиком только тем, что тот делается из снега и при отсутствии холодов невозможен.

Именно поэтому снеговика иногда используют на открытках, даже в качестве спутника Деда Мороза, но какой-либо более глубокой связи между ними не существует.

Символы Нового года на столе

Новогоднему столу положено быть богатым и разнообразным, но есть небольшой список продуктов, которые буквально обязаны на нем присутствовать вне зависимости от личных предпочтений хозяев и гостей. У каждого из них – своя история того, как они стали символами праздника, и эти истории мы тоже расскажем.

- Яблоки. Сегодня они уже далеко не для всех являются обязательным атрибутом праздника, но были таковым на протяжении веков (если считать Новый год и Рождество родственными праздниками). О причинах этого мы сказали, рассматривая историю утверждения елки как рождественского дерева, – яблоки символизировали запретный плод, который съели Адам и Ева, потому использовались для декорирования сцены. После представления их раздавали малоимущим.

- Мандарины (апельсины). В советские времена, не говоря уж о более ранних, с заморскими товарами была настоящая беда. О разнообразии сегодняшних супермаркетов не приходилось даже мечтать – раздобыть свежие фрукты зимой, кроме, разве что, яблок и груш, было почти нереально. Исключением были мандарины – они обильно росли в Закавказье, на советской территории, а поспевали как раз в декабре.

Оставаясь редкостью на протяжении года и поступая в продажу аккурат к Новому году, они просто не могли не стать символом праздника.

- «Оливье». Легендарный салат был придуман французским поваром, в честь которого и назван. Месье еще до революции имел собственный ресторан на просторах нашей страны, и заведение в одно время пользовалось успехом, но потом поднадоело посетителям ввиду отсутствия какой-либо новинки. Видя упадок бизнеса, владелец явил миру новшество, просто смешав в одном салате популярные продукты для других блюд, и этим вошел в историю.

Разновидностей и рецептов «оливье» на сегодня существует масса, у каждой хозяйки этот салат свой, но на новогоднем столе он быть обязан.

- Шампанское. Вы можете предпочитать другой алкоголь или не употреблять его вообще, но главным новогодним напитком считается шампанское. Это типичный праздничный напиток, может, по той же логике, что звук открываемой бутылки напоминает салют, а «гейзер» из горлышка лишь подогревает эмоции. Дворяне раньше якобы только игристые вина считали «благородными», достойными празднеств, а не простой попойки – простолюдины не могли ни сами сделать такой напиток, ни купить его. Традиция чокаться, вероятно, предполагает перемешивание напитков в соседних бокалах – это гарантия, что пьющие с вами не пытаются отравить вас через алкоголь.

Говорят, этот обычай сделал модным в России Александр II, но само «чоканье» наверняка появилось намного раньше.

Интересные факты и традиции

Одним из символов Нового года стоит считать и новогоднее обращение президента. В других странах с таковым могут выступать премьер-министры, канцлеры, короли. Кое-где речь приурочена не к Новому году, а к Рождеству, в десятках стран по всему миру ее вовсе нет.

Впервые идея обращения пришла в голову гендиректору BBC Джону Рейту, который в 1923 году пытался организовать радиотрансляцию поздравительной речи короля. Тот отказался, а согласился лишь много лет спустя, в 1932 году. Речь ему писал Редьярд Киплинг – автор знаменитой «Книги джунглей» о Маугли и его друзьях.

Еще больше информации о символах Нового года смотрите в следующем видео.

Источник статьи: http://vplate.ru/novyj-god/simvoly/

Что означают символы Масленицы?

включайся в дискуссию

Поделись с друзьями

Масленица – это отличная возможность от души порадоваться приходу долгожданной весны и тепла. Как и любой праздник, Масленица имеет множество символов и стародавних традиций.

Символом чего была Масленица?

До того как было принято христианство, русские люди исповедовали язычество – многобожие, поклонялись солнечному богу Яриле – персонажу, который олицетворял плодородие и силу жизни.

Именно тогда появился обычай печь различные блины как символ пробуждения долгожданного солнца после зимней стужи.

Масленица – это весенний праздник, который длился перед Великим постом целую неделю. Это были радостные проводы тяжелой зимы, веселое ожидание жизненных перемен к лучшему. Каждый из дней традиционной Масленицы имел свое собственное наименование.

- Встреча. В этот день начинались гулянья, выпечка самых первых блинов – чаще всего с маслом или медом. Дети с самого утра сооружали чучело из соломы, кусков мешковины, также надевали на чучело чистую одежду. В конце дня получившееся чучело везли на самую высокую гору, где народ целый день развлекался на санках или иных приспособлениях.

- Заигрыш. Все продолжали катания с горы или пересаживались на сани с лошадьми, чтобы начать гулянья. В балаганах проводились театральные представления, где главными героями были масленичные персонажи. Второй праздничный день отводился для почитания молодоженов. Всем молодым парам, у которых не так давно все гуляли на свадьбе, нужно было обязательно скатиться с ледяной горы.

- Лакомка. Основным развлечением стало выпекание блинов – потому и такое название. С блинами ели рыбу или сырные изделия, традиционные масло, молоко или сметану. В среду тещи звали зятьев на блины. В этот же день свободные парни и девушки активно катались с ледяных гор, чтобы удачно выйти замуж или жениться в текущем году.

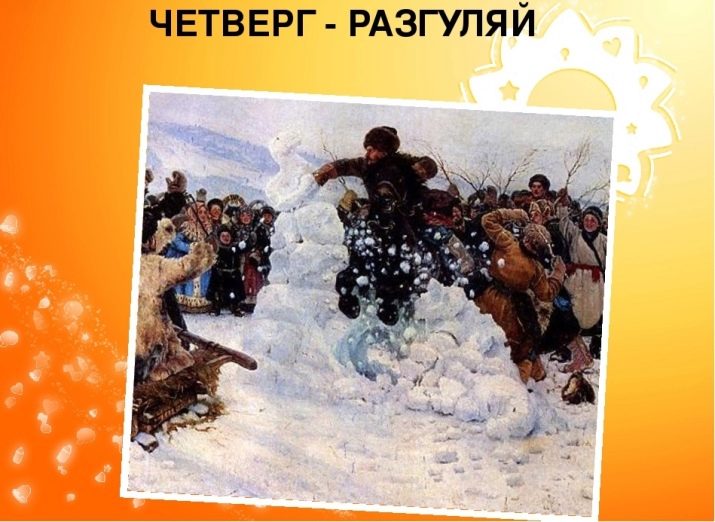

- Разгуляй. Соломенное чучело именно в данный день поднимали на самую высокую снежную гору. На четверговое гулянье собиралась вся деревня, чтобы поучаствовать в шуточных кулачных боях или за подарки взять снежную крепость.

- Тещины вечерки. В этот день уже тещи навещали зятьев. Зять должен был накануне пригласить мать жены на блины, а она с вечера обязана была передать ему все, что необходимо для выпечки блинков: емкость для теста, сковородки, муку или гречневую крупу, масло.

- Золовкины посиделки. В субботу молодая жена звала родных мужа в гости. Если золовка находилась в статусе незамужней, то новоявленная невестка звала за стол своих незамужних подружек, если сестры мужа уже были замужними, то невестка сажала за стол замужних подруг. В этот главный праздничный день чучело Масленицы с веселыми песнями удачно «хоронили»: разжигался огромный костер и в нем имеющееся чучело сжигали дотла. Возле весело полыхавшего костра пели песни и плясали.

- Прощеное воскресенье. В воскресенье праздник подходил к концу. Люди начинали просить прощения у окружающих. Не простить было нельзя. В этот день прощались все обиды и оскорбления. Также в этот день родные ходили на могилы к усопшим и приносили им блины, чтобы извиниться перед теми, с кем уже не могли повидаться.

Что означают блины?

Главный символ праздника – блины. Сам по себе блин очень походит на солнце, которое все с нетерпением ждут после длительной и холодной зимы. По этой причине блинов выпекали много – они были толстые или тоненькие, с начинками и без них, из пшеничной или ржаной, гречневой или овсяной муки. Подавали готовые блины с рыбой и икрой, медом или яйцами, но все же чаще – с большим количеством масла.

Необходимо было «умаслить» солнце, отсюда пошло и название праздника – «Масленица».

Богатые выпекали блины уже в понедельник, бедные – только в четверг или лишь в субботу. Опару для блинов хозяйки готовили по особым рецептам и сопровождали тайными обрядами. Не могла обойтись Масленица и без различных блинных гаданий. Самое известное – гадание по самому первому блину. Красивый, ровно выпеченный блин обещал незамужней девушке хорошего мужа и богатство, блин с сильно рваными краями – к несчастливому браку; толстое изделие – к умному и богатому жениху.

Значение чучела

Еще одним главным символом Масленицы является соломенное чучело, которое в некоторых старых источниках называли Мареной. Это был всем известный персонаж, который для рядовых людей воплощал в себе уходящую зиму и олицетворял отступающую перед жизнью смерть. Марену встречали с веселыми песнями в самом начале праздника и также весело провожали в конце. Провожая зимнюю стужу, жители деревни сжигали чучело на специальном костре, который разводился только на возвышенности. В христианстве смыслом Масленичной седмицы было примирение со всеми ближними, полное прощение любых обид, тщательная подготовка к Великому посту.

Проводы Масленицы организовывались для того, чтобы земля дала богатый урожай и чтобы «умаслить» почву, пепел от сожженного чучела специальные люди рассеивали над полями. Также люди верили, что при сожженное чучело унесет с собой все невзгоды и болезни.

Другие символы

Медведь – еще один узнаваемый символ Масленицы. Определенный человек наряжался в медвежью шкуру или тулуп. Ряженый ходил как настоящий медведь, а вокруг него образовывались хороводы, главная цель которых – разбудить не проснувшегося еще «медведя». Ряженый в свою очередь ловил кого-нибудь из ближнего хоровода и изображал «бой» животного и человека.

На Масленицу очень востребованным символом был круг.

Обычно прочное колесо от телеги украшали лентами и на высоком шесте перемещали его по деревенским улицам, с песнями объезжали много раз село на санях. Девушки пели и водили хороводы, так как по виду хоровод – это тоже импровизированное колесо.

Также с пригорков спускали старые горящие колеса. Согласно примете счастливый и богатый год ожидает того, чье колесо домчится до дома, ни разу не упав. Для девушек удачно докатившееся колесо означало скорое замужество.

О значении символов Масленицы смотрите в видео.

Источник статьи: http://vplate.ru/maslenica/simvoly/