- Масленица

- Языческие корни Масленицы

- Масленица в христианскую эпоху

- Гуляния на масленичной неделе

- Празднование наступления весны в Европе

- Школа Богов и Людей

- четверг, 19 февраля 2015 г.

- Масленица как языческий праздник: дела прошлые?

- Масленица как языческий праздник: дела прошлые?

- Языческая Масленица-Комоедица: как праздновали равноденствие наши предки

Масленица

Языческие корни Масленицы

Масленица в христианскую эпоху

После принятия христианства оказалось, что традиционное время праздника выпадает на Великий пост. Поскольку праздничное разгулье противоречило духу поста, Масленицу пришлось сместить на последнюю предпостовую седмицу, смирившись с тем, что встреча весны теперь нередко приходится на лютую зимнюю стужу.

В церковной традиции масленая седмица именуется сырной или мясопустной – поскольку в воскресенье происходит заговенье на мясо. В то время как улицы гудят весельем, церковные службы постепенно принимают постовой характер: так, в среду и пятницу не служится литургия, читается покаянная молитва Ефрема Сирина, в воскресенье вспоминается Адамово изгнание из рая и совершается чин прощения. Считается, что эти семь дней должны быть посвящены не разгулу и обжорству, а примирению с ближними, прощению обид и подготовке к посту.

Каждый день Масленицы имеет свое название и свое содержание. Впрочем, отсчет начинается еще в субботу – «малую Масленку». В этот день дети собирали по деревне старые лапти, подкарауливали на дороге возвращающихся с базара и били лаптями тех, кто не «вез Масленицу» – не запасся продуктами. Воскресенье посвящали визитам, в частности, тесть звал зятя «доедать мясо».

Гуляния на масленичной неделе

Понедельник называется «встреча». В этот день свекор со свекровью отправляют невестку на день к родителям, а вечером сами приходят к сватам в гости. Начинают печь блины, первый блин отдают нищим на помин усопших. Чучело из соломы, символизирующее зиму (Марена вместе с Ярилой ушли в отставку), с песнями возят по деревне, устанавливают на снежной горе и начинают катания на санках.

Вторник – «заигрыш». Происходят смотрины невест, устраиваются балаганы, по домам ходят ряженые. В среду-«лакомку» начинается главное объедение, а тещи приглашают зятьев на блины.

Четверг – «разгуляй», веселье достигает апогея. В этот день раньше устраивали кулачные бои и взятие снежного городка, а чучело зимы возили по деревне на колесе. В пятницу («тещины вечерки») чествуют молодоженов, тещи приходят к зятьям на блины с ответным визитом. В субботу («золовкины посиделки») молодые принимают остальную родню, невестки одаривают золовок.

В Прощеное воскресенье, по христианской традиции, просят прощения и троекратно целуются в знак примирения, а затем с чистой совестью сжигают чучело и провожают Масленицу – до следующего года.

Празднование наступления весны в Европе

В Европе размах весеннего праздника в той или иной стране зависит от того, какая христианская конфессия является преобладающей. Празднование равноденствия и наступления весны, почти прекратившееся во времена раннего средневековья, возобновилось с IX-X веков под названием «карнавал» (по одной из самых распространенных версий это название происходит от латинского «carne vale» – «мясо, прощай»). Первые карнавалы начали проводить в Италии (венецианский карнавал и по сей день является самым известным, соперничая лишь с бразильским), затем во Франции и в других странах.

Венецианский карнавал. 2009 год. Источник: ppjournal.ru

До начала XVI века церковь относилась к карнавалам терпимо, но затем сменила отношение на отрицательное – хотя до этого праздник отмечали даже в монастырях. При этом протестантское духовенство выступало против карнавалов гораздо решительнее, чем католическое. В результате в Англии, в скандинавских странах и в областях Германии с преобладанием протестантов масленичные торжества проходят очень скромно – в отличие от католических стран.

Традиционный европейский карнавал продолжительнее нашей Масленицы. В разных странах он начинается в разное время. Чаще всего – в «жирный четверг» на неделе, предшествующей началу Великого поста, но праздничные базары начинают работать еще в субботу. Последний день карнавала, «жирный вторник», празднуется особо пышно, а на следующий день, в «пепельную среду» у католиков начинается пост.

Как и Масленица, карнавал немыслим без обильных застолий, народных гуляний, игр и балаганов, но всё же главной составляющей карнавала являются театрализованные шествия.

Несмотря на общий смысл и содержание карнавала, в каждой стране он имеет свои «изюминки». Так, в Англии, где празднования сводятся к одному лишь «исповедальному вторнику», главное событие – забег женщин с блинами на сковороде. В Бразилии всё внимание направлено на соревнования танцевальных школ по исполнению самбы. Люцернский карнавал (Швейцария) немыслим без причудливых костюмов на всех участниках и ночного шествия музыкантов. «Безумный понедельник» кёльнского карнавала начинается с шествия во главе с Карнавальной троицей: Принцем, Девой Колонией и Крестьянином, а в прирейнском городе Бланкенхайме в этот день проходит «Шествие духов» – ряженых чертей и ведьм. В Восточной Европе главными действующими лицами праздника являются холостяки.

В Польше в последний день гуляний в деревенских трактирах скрипачи «продают» незамужних девушек. В Сербии холостяка могут прокатить по деревне в свином корыте, а на крышу поставить фигуру Соломенного Деда. А за безудержным весельем начинаются степенные дни размышления и молитвы. Скоро Пасха…

Источник статьи: http://www.pravmir.ru/maslenica-2/

Школа Богов и Людей

четверг, 19 февраля 2015 г.

Масленица как языческий праздник: дела прошлые?

В сковородке мой блинок

С боку на бок скок-поскок.

Свеженький, румяный,

Ровный, без изъяна!

Приглашу друзей к столу

Блинчики поставлю,

Чай горяченький налью

И подам сметаны!

*****

Ешьте вволю, не стесняйтесь,

Блинчиками наслаждайтесь.

Масленица к нам пришла,

Счастье, радость принесла!

Масленица как языческий праздник: дела прошлые?

|

Масленица

Зима нам снова подфартила…

Блины мы испечем сейчас.

Во все дворы к нам заходила,

Вдруг выставляясь напоказ.

Сказать – брела? Да нет же, мчалась,

Сказать – скромна? Да нет, она —

Собой пред нами красовалась,

По всей округе расцвела.

Кругом и санки, смех, веселье,

Дождались мы ее в тот час,

Блины печем, как в новоселье,

И каждый год, и каждый раз.

Из теста струйкой разукрасим,

Сплетем, как снежны кружева,

Их подрумяним и подсластим,

Но смажем маслицем сперва.

Сметану горкой, угощенья —

Поставим щедро на столе,

Гостей мы ждем, в знак одобренья –

Нам будет праздник в феврале.

Не пожалеем медовухи,

Пригубим хмели с ней чуть-чуть,

И пусть несутся резво слухи,

Но мы споем… не как-нибудь.

Ну, про кого же речь ведется?

Вы догадалися? Она…

К нам снова Масленица рвется,

Всем угощение – сполна.

Неделю будем веселиться,

К родне с блинами все пойдем,

К себе зовем «уединиться»,

Поговорим, да и споем.

Попьем чайку, разбавим медом,

Наполним чашечку икрой,

Пусть в пляс идет зима с народом,

Мы примем праздник на постой.

Источник статьи: http://radomiradomira.blogspot.com/2015/02/blog-post_19.html

Языческая Масленица-Комоедица: как праздновали равноденствие наши предки

Во всем мире христианская церковь действовала по одному и тому же принципу — если языческий праздник нельзя искоренить, то нужно его превратить в церковный. Так получилось и со славянской Масленицей, с легкой руки православного духовенства. Многодневный древний праздник весеннего пробуждения природы назвали Мясопустной неделей и для пущей правдоподобности привязали к Пасхе. Но удалось ли церкви искоренить дух языческой Масленицы?

Когда славяне начали праздновать Масленицу не знает никто. Весенние торжества, длившиеся неделю до равноденствия и неделю после, были неразрывно связаны с поклонением Велесу, богу скотоводов, пасечников, торговцев, счастья и влюбленных. Праздник почитался у наших предков так же как у нас Новый год — природа пробуждалась и начинала новый отсчет и начинался новый жизненный цикл, продолжительностью год.

Велеса изображали в виде старца с рогами, которого повсюду сопровождали комы (медведи)

У Масленицы было много названий, но наиболее распространенным было Комоедица. В древней Руси комом называли медведя и этот зверь у наших предков олицетворял бога Велеса. Примерно в это время «хозяин леса» пробуждается от спячки и выходит из берлоги.

Чтобы отдать почести Велесу, мужчины танцевали особые «медвежьи» танцы, используя для этого специально изготовленные костюмы. Женщинам нельзя было участвовать в ритуальном действе, но у них была другая задача — они пекли комы — особые круглые хлебцы из разных сортов муки.

Комы ставили на праздничный стол, но главное их назначение было культовым. Выпечку приносили в дар Велесу, для чего относили их в леса. Там на больших пнях накрывали столы, чтобы олицетворение божества — медведь, мог выйти из леса и полакомиться. Считалось, что если звери благосклонно примут дары, то весь год не будут губить скотину и разрушать пасеки.

Хорошо всем известная поговорка: «Первый блин — комом» связана именно с этим ритуалом. Правда выглядела она раньше как «Первый блин — комам», то есть медведям. Пока угощение не будет отнесено в лес, никто не приступал к поеданию блинов — это означало бы грубое оскорбление «хозяина».

Но перед этим, на самой заре первого дня Масленицы, славяне шли с песнями на перекрестки дорог и возвышенности, чтобы рассыпать там зерно. Это угощение предназначалось для нечистой силы, которая по древнему поверью могла превращаться в сорок. Птицы должны были склевать подношение и на протяжении всех праздничных дней нечисть не вредила людям.

В славянских городах и деревнях Масленица считалась самым сытным праздником. Ни одно торжество не предполагало такого обилия угощений. Столы выставляли на улице, и они ломились от разных яств.

Пироги, булки, печенье, закуски, мед, кисель, квас — все это было второстепенными блюдами, так как на всех столах царили блины. Круглые и румяные, они символизировали весеннее солнце, проснувшееся после зимы. Смазывание поверхности блина маслом имело ритуальное значение — таким образом наши предки задабривали светило и просили его быть благосклонным к людям и урожаю.

Блины пеклись и поедались в невероятных количествах, но это не имело отношения к чревоугодию и праздничному разгулу. Изначально обильное застолье было неразрывно связано с культом предков. Считалось, что, насыщая себя, люди помогают передать яства и напитки в загробный мир, угощая умерших. Никто не хотел, чтобы его пращуры в праздник оставались голодными, поэтому все ели на Масленицу как никогда старательно.

После пира наступало время массовых гуляний, в основе которых, опять же, лежали сакральные принципы. Все затеи, будь то хороводы или обливания талой водой, имели особый смысл и посвящались Велесу, весне и будущему урожаю. Точно так же как на Ивана Купала на Масленицу прыгали через костер и пели песни, посвященные пробуждению природы.

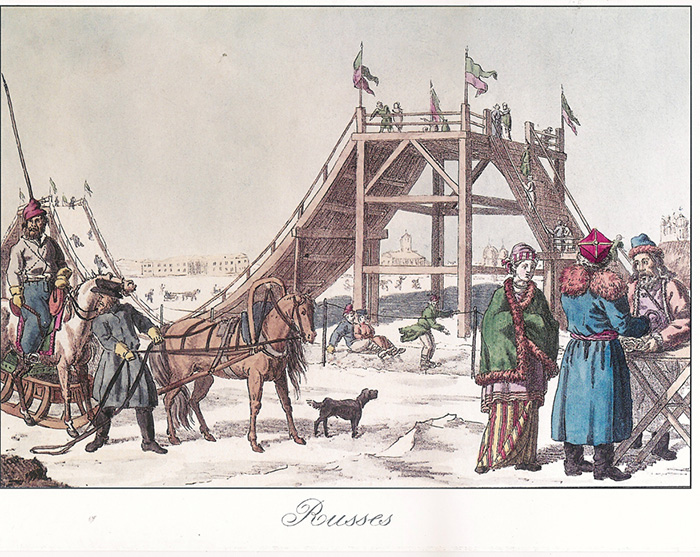

Огромные горки для катания, которые строили для Масленицы, поражали воображение иностранцев

Как и в Купальскую ночь на Масленицу парни и девушки искали себе пару. Чтобы в толпе гуляющих свободная молодежь могла друг друга узнать, на руку повязывалась лента или шнурок. Чествовали в этот праздник и тех, кто уже нашел свое счастье и создал семью в минувшем году.

Кульминационным моментом Масленицы был обряд пробуждения кома от зимней спячки. Для этого мужчину наряжали в медведя, облачая в шкуру или обвязывая соломой и помещали в «берлогу», построенную из веток. Изображавший зверя притворялся спящим, а празднующие водили вокруг хороводы и пели песни.

Пробуждение кома-«хозяина» начиналось после того, как присутствующие начинали бросать в него снежки. Но для начала основного представления на ряженого должна была залезть девушка и попрыгать на нем. «Медведь» начинал изображать недовольство и тогда участница спектакля вырывала из его костюма клок шерсти или соломы и убегала. Задачей проснувшегося медведя было догнать «обидчицу», бегавшую внутри большого хоровода и шутя «задушить».

Кулачные бои были важной частью празднования Масленицы даже в начале XX века

После пробуждения импровизированного медведя начинались массовые игрища. Если снега было достаточно, парни устраивали штурм снежной крепости, которую обороняли девушки. Первому, кто прорывал оборону, предоставлялся приз — он мог перецеловать всех защитниц цитадели. Также в обязательную программу входили лазанье за призами на столбы, кулачные бои, катание на больших качелях.

Важной частью праздника было примирение людей. В Масленицу было принято просить прощение за обиды и прощать друг друга, чтобы не тащить в новый год склоки и печали из прошлого. Примирившиеся низко кланялись друг другу, извиняясь за проступки и затем многократно целовались.

Христианство, появившееся на Руси в 988 году, сразу же начало агрессивное наступление на язычество. Разумеется, в первую очередь пострадали Перуновы и Велесовы капища и посвященные богам праздники. С культом Солнца, частью которого были масленичные гулянья, начали бороться и, очень скоро, праздник весеннего равноденствия оказался вне закона.

Насаждению новой веры активно сопротивлялись, но с каждым годом все больше уступали грубой силе крестителей и начинали искать способы обойти запреты. Многие отождествляли христианских святых с языческими и перестраивали капища на церкви. Так в Новгороде Великом в 1111 году появился храм Власия, на месте которого многие века находилось святилище Велеса.

На Руси началась эпоха двоеверия, которая длилась не одно столетия и ознаменовалась борьбой православия с теми, кто пытался по-своему трактовать Святое писание, приплетая к нему древних богов. Церковь изо всех сил старалась вычеркнуть из народной памяти и календаря Масленицу, но не слишком в этом преуспела.

Поэтому ничего не оставалось, как пойти на хитрость и перекроить языческие праздники на православные. Масленицу — Комоедицу заменили на православную Масленицу, которую называют Мясопустной неделей и Сырной седмицей. Церковный праздник появился относительно недавно — в XVI столетии.

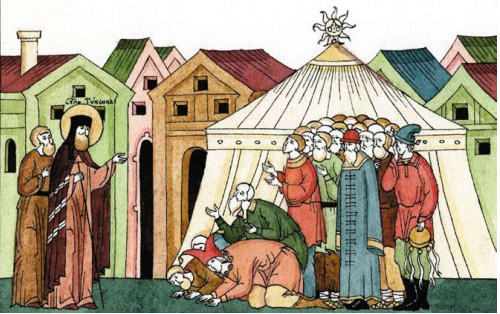

Святитель Тихон Задонский вразумляет язычников

Дату языческого праздника церковникам пришлось сместить, назад, так как традиционная славянская Масленица выпадала на пост, во время которого было запрещено обжорство и массовые гуляния. В результате празднование Комоедицы было приведено к требованиям православия — торжества, которые ранее занимали иногда 15 дней, сократили до недели, а их середина перестала совпадать с весенним равноденствием.

А вы знали, что у нас есть Instagram и Telegram?

Подписывайтесь, если вы ценитель красивых фото и интересных историй!

Источник статьи: http://bigpicture.ru/yazycheskaya-maslenicza-komoedicza-kak-pr/