- Как славянский злобный Корочун превратился в новогоднего добряка: История Деда Мороза

- Славянский Морозко

- Бог Корочун

- Обряды и традиции

- Жертвоприношения славянскому Богу

- Из Бога в фольклорного персонажа

- Советский Дед Мороз

- Славянский языческий Новый год

- Славянский языческий Новый год

- Дед Мороз — сложный мифологический персонаж

Как славянский злобный Корочун превратился в новогоднего добряка: История Деда Мороза

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Славянский Морозко

Наши предки поклонялись богам, которые, как верили древние, помогали людям в земледелии, охоте, рыбалке. Многим прекрасно известно о древнегреческих, индийских, дальневосточных Богах. А какие же Боги были у славян? Как раз одним из них был наш любимый Дедушка Мороз.

Еще в древних славянских сказках встречается этот персонаж. Там его описывают, как Бога Зимы и Мороза. В произведениях ему в основном давали имя Морозко — дух-повелитель зимних холодов. Его представляли низкорослым седым стариком с бородой. Считалось, что он бегает по лесам, полям, селам и стучит. А от стука его наступают трескучие морозы, реки сковывает лед, на окнах появляются узоры. Считалось, будто с ноября по март он такой силы набирается, что в гневе может устроить лютую стужу, от которой даже ломалось железо. Однако, несмотря на суровый характер, наказывал он только провинившихся.

У восточных славян Бог Зимы и Мороза представлен, как богатырь, сковывающий воду «железными» морозами. В народе их называли калинниками от слова «калить». Все это пошло от обычаев, связанных с кузнецами.

Бог Корочун

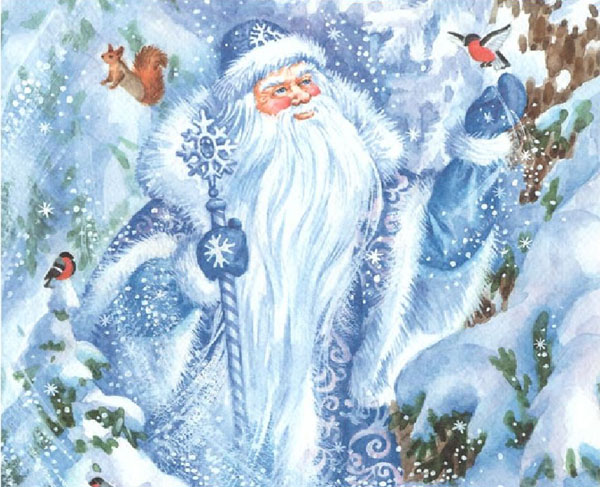

В древней Руси Деда Мороза называли Корочун (в некоторых вариантах Карачун). Были и другие имена: Дед Трескун, Зимник, Студенец. Описывали Корочуна, как могучего сурового старика с седыми волосами и длинной бородой. Он ходил с посохом, в красивой теплой шубе. Стоит заметить, что цвет шубы был непременно белого или синего цвета, но никак не красного. Седовласого старика представляли босиком и без головного убора. В сопровождении его были волки и медведи. Бог Корочун иногда упоминался, как отдельное божество, повелевающее морозами. Однако считалось, что и Корочун, и Морозко зимой хозяйничают вдвоем — покрывают озера коркой льда, управляют вьюгой, наметают снежные сугробы. И хоть они не были добрыми дедушками, все же злыми их не считали, как и всех Богов в язычестве.

Благодаря тому, что Русь всегда располагалась в полосе, где полгода длились холода, Боги Зимы были очень важны для людей. Славяне верили, что Бог Корочун помогает им выстоять в битвах, с помощью холодов и мороза. А ведь и правда, смогли бы мы пройти достойно Великую отечественную войну, Ледовое побоище, войну с Наполеоном, не будь у нас таких суровых зим?

Обряды и традиции

На Руси существовал обряд кормления Бога Мороза. Суть его заключалась в следующем — накануне Рождества старший сын должен был выйти на крыльцо или выглянуть в окно и предложить отведать ложку киселя или кутьи. При этом нужно приговаривать: «Мороз, Мороз, приходи кисель есть! Мороз, Мороз, не бей наш овес!». Затем перечисляли весь урожай, который Мороз не должен бить. Также задабривали его дарами и угощениями, которые выставляли на порог своего дома.

По славянским языческим традициям новый год наступал не в январе, как мы привыкли, а в марте. Связано это было с тем, что люди жили в единении с природой и начинали отсчет нового года весной, когда земля просыпалась от зимней спячки, начинались новые сельскохозяйственные работы. Однако, с принятием христианства на Руси новый год начали отмечать осенью, так как, согласно Библии Бог создал наш мир в сентябре.

Жертвоприношения славянскому Богу

Во времена противостояния христианства и язычества славянских Богов очернили. Эта участь ждала и Бога Мороза. Все положительные рассказы о нем сменили на негативные, стали считать демоном, который ненавидит людей и хочет заморозить их до смерти, в общем требует жертв. Намек на это виден в горячо любимой советской сказке «Морозко». Помните, как чуть не заморозил он бедную Настеньку? Сколько раз он стучал своим посохом, чтоб мороз становился все крепче? Еще и спрашивая: «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?». Конечно там все закончилось хорошо, как и должно быть в сказках. А вот молодым девственницам не так везло. Их стали отправлять каждую зиму в лес, как жертвоприношение Богу зимы, где они действительно замерзали насмерть. Однако, эта смерть в язычестве считалась во благо, ведь если Мороз принял эту жертву, то в этот год он будет благосклонным и добрым. Христиане также уверяли, что Морозко ворует детей и кладет их в мешок. В некоторых источниках рассказывается, что отсюда и появился мешок у современного Дедушки Мороза, но, к счастью, уже с подарками.

Из Бога в фольклорного персонажа

В ХIХ веке Дед Мороз был больше фольклорным персонажем. Детям родители говорили, что подарки им приносит Иисус или же признавались, что подарки от них. Церковь не одобряла языческого Морозко, а дети после жутких историй боялись этого старика. После революции в 1917 году большевики решили убрать народные зимние гуляния. В 1929 году Рождество стало обычным рабочим днем.

Советский Дед Мороз

В 1935 году приняли решение устроить для детей праздничные новогодние елки, заменив всю религиозную атрибутику на советскую. Звезду Вифлеема заменили на красную советскую, традиционные ряженья — на карнавал, а Рождество стало тихим семейным праздником. Единственной проблемой была боязнь детей Деда Мороза. Для смягчения образа, ему придумали внучку Снегурочку. Чтобы усилить эффект их часто сопровождали лесные зверюшки. А, чтобы совсем реабилитировать Деда Мороза, придумали его противостояние со злыми персонажами, такими, как Кощей, Леший, Баба-Яга и другие. Со временем Дед Мороз стал положительным персонажем, как Санта-Клаус на западе. Единственное, что было неизменным, так это цвет шубы нашего Советского Дедушки Мороза. Она все так же была под цвет снега в сумерках — белая и синяя. Однако сейчас и тут произошли изменения, все чаще Дед Мороз является в красном наряде.

В итоге все, что осталось неизменным в нашей культуре и традициях, это новогодние елки — символ бессмертия (вечнозеленое дерево), вождение хороводов (обрядовый танец, символизирующий солнце) и, конечно, разыгрывание борьбы между добром и злом (как наши предки боролись с холодом за право пережить еще одну зиму).

Все-таки хорошо, что сейчас у нас есть такие сказочные, веселые, семейные праздники, как Новый год и Рождество Христово. И здорово, что у детей есть такой положительный герой, которого они все ждут с нетерпением. Ведь в любом возрасте нужно верить в чудеса и они обязательно сбудутся. Во многих семьях уже готовятся наряжать ёлку и разбирают новогодние игрушки. Тем, у кого новогодние украшения сохранились со старых времён, не стоит толропиться отправлять их на свалку. Сначала лучше узнать, почему советские ёлочные игрушки стоят сотни тысяч, и Как распознать сокровище в старом хламе .

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник статьи: http://kulturologia.ru/blogs/081220/48311/

Славянский языческий Новый год

Славянский языческий Новый год

Наши предки – славяне жили на обширной территории от Черного моря до таежных лесов. Племен было много, но обряды были схожими. Откуда пришли славяне и принесли свои обычаи пока остается загадкой для историков. Хотя легенды утверждают, что наши предки – выходцы из великой Северной страны, где сейчас нет ничего кроме снега и льда, но в далеком прошлом там жили мудрые люди, умевшие летать, и их страна называлась греками Гипербореей.

Волхвы – хранители обычаев славян, унесли в небытие многие тайны. До нас дошли лишь некоторые обрывки славянских традиций. Как искры во тьме, они приоткрывают для нас частицы истории.

В жизни славян можно выделить два события, напоминающих встречу Нового года. Оба они зависели от астрономического положения солнца:

- Коляда – Солнце-младенец, только что родившееся в день Зимнего солнцестояния (21 декабря);

- Ярило – Солнце-юноша, набирающее силу в день Весеннего равноденствия (21 марта).

Весенний Новый год (Комоедица) славяне-солнцепоклонники праздновали в марте, когда Земля начинала пробуждаться и Солнце-Ярило набирало силы. В это время соблюдались такие традиции, как:

Поминание предков, проводившееся за 2-3 недели до славянского весеннего Нового года.

Масленичные обряды, дошедшие до нас, некогда назывались Комоедица. В утро «поворотного дня» славяне выходили поприветствовать Солнце-Ярило. Пекли блины, тонкие круглые лепешки, которые своей формой напоминали Солнце. Пели, плясали под звуки рожков, трещоток, бубнов.

Почитание Медведя. Славяне верили, что бог Велес, считавшийся не только покровителем скота, но и мудрецом, часто принимает облик Медведя и в таком виде показывается людям. Медведю приносили дары – первые выпеченные блины, которые относились в лес. Отсюда и древняя пословица: «Первый блин комом», т.е. первый блин, отданный Комоедице. Также было принято рядиться Медведем, надевая вывернутую шубу.

Украшение дерева, часто вишневого, вокруг которого водились хороводы, круги которых символизировали Солнце.

Ритуальное восхваление богов: Велеса, Мокошь, Сварога.

Разжигание костров и сжигание чучела Марены, олицетворявшее Зиму.

Зимний Новый год (Коляда) праздновался славянами в декабре, когда после самой долгой ночи года, рождался новый день. Славяне считали, что в это магическое время старик-солнце Световит умирало, чтобы родиться солнцем-младенцем Колядой. В это время исполнялись языческие обряды:

Велесовы дни (конец декабря). Славяне считали, что мудрый Велес подарил им «Календарь» («Кола дар»), т.е. Коляда – это праздник астрологического календаря славян. В это время поклонялись Велесу, принося ему дары.

Встреча Коляды (конец декабря – начало января) сопровождалась разжиганием костров, пляской и песнями ряженых – колядками. Возжиганием Живого Огня, для чего в лесу выбиралось стройное дерево (Колесо Сварога), которое ритуально зажигалось и носилось на длинном шесте по всему селению. От него в каждой избе зажигался Новый Живой Огонь. В это время было принято гадать о будущем, призывать духов предков.

День Деда Мороза (Корочун) — самый короткий день. У славян Дед Мороз был суровым и страшным, называли его и Трескун, и Студенец. Чтобы умилостивить грозного духа, ему на окно ставили кутью, блины, кисель.

Магическое число 12. Коляду праздновали 12 дней. Это сакральное число использовалось во многих новогодних обрядах: ритуал встречи Коляды проводили 12 волхвов, о будущем урожае гадали по 12-ти снопам. 12 дней должен был гореть священный Живой Огонь Коляды, вода для гаданий бралась из 12 источников.

Украшение жилищ еловыми ветвями. Ель считалась Древом Мироздания. Заостренная макушка – первичная точка Мира, от которой кругами расходятся ветви. Неширокие вверху символизировали духовное начало, а большие разлапистые нижние ветви – материальный мир.

Многие славянские традиции ушли безвозвратно, но часть из них, видоизменившись со временем, продолжает соблюдаться и по сей день.

Источник статьи: http://vizov-ded-moroza.ru/publikacii/slavyanskiy-yazycheskiy-novyy-god.html

Дед Мороз — сложный мифологический персонаж

Нет никаких сомнений в том, что образ Деда Мороза пришёл к нам и глубокой древности, из языческих воззрений праславян на природу.

Совершенно очевидно, что Дед Мороз был героем древнеславянских языческих легенд и мифов, его возраст более 2000 лет. В славянской мифологии Хозяина снежных полей и лесов Деда Мороза, восточнославянского духа Зимней стужи и холода называли Студенец, Трескун, Морозко, Снежный Дед, Карачун, Зимник но чаще его называли с уважением Мороз Иванович или Мороз Васильевич.

Дед Мороз — сложный мифологический персонаж, созданный конгломератом древних языческих культур, поэтому у него много эволюционирующих точек происхождения.

Подумайте, что Дед Мороз мог значить для наших ранних предков. Он символизировал столкновение человека с зимними трудностями, с надеждой на защиту, изобилие, щедрость и радость возрождения нового Солнца.

Вплоть до 18 века слово «Дед» означало «умерший предок», а старшего мужчину в семье называли «дедушка», «дедко».

Языческий обряд жертвоприношения ПЕРВОМУ покровителю рода — ПРАДЕДУ, патриарху, представлял собой связь с предками и обращение к их благосклонности и покровительству над всем родом.

В Сербии, Черногории и Боснии и Герцеговине его называют «Deda Mraz»,

в Белоруссии —«Дзед Мароз», «Святы Мікалай», «Зюзя»,

в Болгарии — «Дядо Коледа» или «Дядо Мраз»,

в Литве — «Kalėdų senelis» (Каледу сянялис — рождественский дедушка) или «Senelis Šaltis» (Сянялис Шальтис — дедушка мороз),

в Латвии — «Ziemassvētku vecītis» (=Зима-праздничный Отец) или «Salavecis»

в Румынии и Молдавии — «Moş Crăciun» (Moş — праотец, Крэчун — Карачун). Он очень похож на русского Деда Мороза.

на Украине — «Дід Мороз» или «Святий Миколай»,

в Польше —«Dziadek Mróz» или «Święty Mikołaj»,

в Ирландии — «Daidí na Nollaig»,

в Шотландии — «Daidaín na Nollaig».

В древности не Дед Мороз раздавал подарки, а наоборот, ему должны были оставлять подарки и задабривать, чтобы он не унёс в мешке малых детишек — этот сюжет есть во многих традициях, рассказывающих о встрече детей с Дедом Морозом. Хозяин дома тоже чувствовал себя малым ребёнком, по отношению к своему предку, поэтому он всячески задабривал и приглашал патриарха Деда Мороза в дом на трапезу, и угощал его ритуальной пищей — блинами, кутьёй и овсяным киселём, и призывал души умерших предков для покровительства дома и семьи.

«Кликанье мороза» – обряд зазывания мороза на трапезу и угощение его ритуальной пищей. На Святки мороз кликали в канун Рождества, в Васильев вечер, в Крещенский сочельник.

Обряд «кликанье мороза» исполнял хозяин или хозяйка, вынося для Деда Мороза «угощение» — овсяный кисель, кутья, блины, и произнося «заклички». «Кликали мороз» в полночь, перед трапезами в Сочельник и в Святки, утром, после пасхального разговления; после приготовления обрядовой пищи в Чистый четверг или днём, во время праздничного обеда в Пасху. Хозяин или хозяйка в «кликали» мороз в открытое окно или выходили на порог, крыльцо или в огород:

«Дед‑Мороз, Дед‑Мороз! Приходи блины есть и кутью! А летом не ходи, огурцы не съедай, Росу не убивай и ребятишек не гоняй»

Если обряд совершался до трапезы, то морозу отдавали первую ложку кутьи или киселя; если же по окончании – то выносили остатки обрядового блюда. Кисель или кутью оставляли также на окне снаружи, относили в подпол и ставили на подпольное окошко или выплескивали через порог на улицу, оставляли или выливали в огороде. Смысл обряда кликанья мороза в «задабривании» деда Мороза:

«Мороз, мороз, Ступай к нам кисель есть; Не бей рожь и житарь (пшеницу), А на посконь воля твоя».

Великолепное описание характера и облика Деда Мороза, как древнерусского былинного богатыря, дал русский поэт Николай Некрасов в стихотворении «Мороз-воевода», представляющее небольшой отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос», написанной в 1863 году.

Некрасовское стихотворение можно сравнить с былиной, воспевающей подвиги легендарного героя и его славное непобедимое войско. Мороз-воевода, подобно легендарным героям былин, мужественно стоит на страже границ своего царства: «Мороз-воевода дозором обходит владенья свои.» Часто мифические герои былин вооружены палицей, древнейшим оружием не только славянского героического эпоса, но и древнегреческих мифов. Известно, что палица — это оружие легендарного героя Геракла. Герои мифов могут волшебным образом летать по воздуху, так и герой Некрасова Мороз-воевода «забравшись на сосну большую, по веточкам палицей бьёт, «идёт — по деревьям шагает«, осматривая все свои владения сверху.

В поэтических строчках Некрасова Мороз-воевода не только могучий, храбрый и удалой воин, вооружённый палицей, но он и воевода («ведущий войско») — предводитель своего морозного войска, состоящего из метелей, снегов, льда, заботливо украшающего пышным снегом и сияющим хрусталём льда всё сказочное царство Зимы.

Некрасовский Мороз-воевода даже «хвастливую песню поёт», похваляясь красотой и богатством своего сияющего на солнце Царства и гордится особо строгим порядком в своих владениях.

Мороз-воевода рачительный и щедрый хозяин, он строит «дворцы изо льда» и у него ещё много планов: «построю мосты ледяные, каких не построит народ». Мифический герой поэзии не только необычайно щедр, но и сказочно богат и добр к людям, и чем больше он раздаёт даров, тем больше богатств прибавляется в его сказочном царстве:

«Богат я, казны не считаю,

А всё не скудеет добро

Я царство моё убираю

В алмазы, жемчуг, серебро…»

Начиная с самой длинной ночи, после которой день прибавляется «на воробьиный скок» и «Солнце поворачивает на лето, а зима — на мороз» — время зимнего солнцестояния и рождение нового Солнца, т.е. это был праздник «возрождения» умирающего солнца.

Средневековые германцы ожидали возрождения Солнечного Короля, Дарующего Жизнь, согревавшего замёрзшую землю, пробуждавшего к жизни семена, спящие всю долгую зиму в лоне земли. На полях разжигали костры, как символы солнца, и просили у всемогущих сил природы богатого урожая на полях и в садах, распивая пьянящий напиток эль (пиво) или сидр.

Современные рождественские традиции, несомненно, связаны с древним языческим 12-дневным праздником середины зимы. У исторических германских народов этот зимний праздник в честь самой длинной ночи в году назывался — Йоль или Юлетид, и длился 12 дней.

В древнеисландском языке: jól-mánuðr — «yule-month», был третьим месяцем зимы, который длился с середины декабря до середины ЯНВАРЯ. Именно в этом зимнем месяце и отмечали 12-дневный праздник.

Йоль (др.-сканд. jól — «веселье», др.-англ. ġéol — «ГУЛЯНЬЕ», веселье). В языческой древности месяц ЯНВАРЬ — англо-саксонцев назывался «geola se æfterra» (от ġéol, др. сканд. jol, jolly — веселье, весёлый, «ГУЛЯть, танцевать»; праздник зимнего поворота Солнца — giuli— 12-дневный праздник середины зимы. Солнце = Колесо: сканд. hvel — колесо, англос. hveol, исл. hiol, швед. и дат. hjul, англ. wheel, фриз. fial , готск. hveila, др.-верх.-нем. hujila = вперёд идущее; римляне: solis rota и orbis болг. декабрь — коложег, т. е. месяц возжжения солнечного колеса = время, когда нарождается новое Солнце.

В скандинавских странах Деда Мороза называют именем связанным праздником зимнего поворота Солнца, зимними ГУЛяньями — Йоль:

в Исландии — Йола-свейнарнир — jólasveinarnir или Йоласвейнар — jólasveinar.

в Дании — «Julemanden» (Юлеманден — Рождественский Муж) или Юлениссе (швед. Julenissen — Дед Мороз).

в Швеции — Юлтомтен («Jultomten») страшный, сутулый дед Мороз с красным носом и карлик Юлениссе оставляли подарки детям на подоконниках.

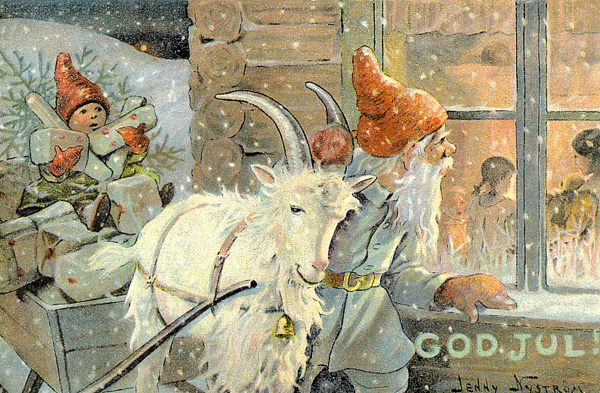

в Финляндии — Йоулупукки (фин. Joulupukki = «Рождественский козёл»)

в Эстонии — Йыулувана и он похож на финского «Йоулупукки».

«Язычники устроили много праздников в честь Одина, которого называют многими именами. Одина зовут Видрир -Viþrir, его зовут Хар (ЯР) — Hár, Дриди- Þriþi и Йолнир — Jólni[r]. Праздник Йоль- jól назван в честь Йолннира — Jólni — Одина.»

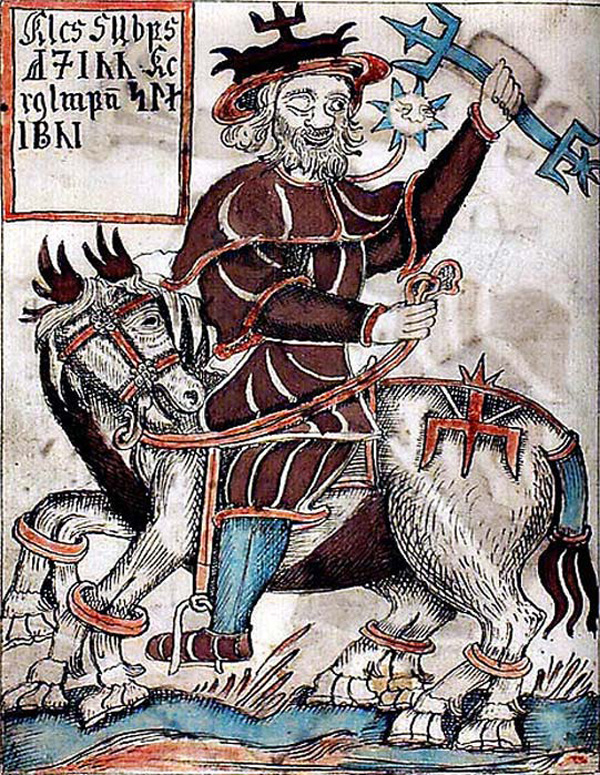

Один (Odin) — Верховный бог в германо-скандинавской мифологии, отец и предводитель асов Один (др.-сканд. Óðinn) . Proto-Germanic: *Woðanaz — «воданаз» или *Wōđinaz — «водиназ»; Danish: Woen (ВОЕН), Woden (ВОДЕН);

«Viðurr at vígum» — «Видур в боях» («ВОЕВОДА»);

«Sviðurr ok Sviðrir er ek hét at Sökkmímis» — «Свидур и Свидрир я был у Сёккмимира». (Из Перечня имён Одина в Старшей Эдде в одной в главе «Речи Гримнира»).

Йоль- jól , как один из эпитетов Одина — Jolnir или Jolfadir, то есть отец зимнего солнцеворота. Посвященные Одину волки могли означать губительное владычество зимы, с её туманами, снежными тучами и вьюгами, а вороны — носители живой воды — олицетворяли весну, с её дождевыми ливнями.

В скандинавской мифологии Один считался всеведущим богом, два чёрных ворона — Хугин и Мунин, всегда сидели рядом с ним на троне и рассказывали Одину обо всём, что происходит на свете. Эти два ворона подслушивали у дымохода на крыше, чтобы рассказать Одину о хорошем и плохом поведении смертных. Викинги искренне верили, что Один всегда следил за ними с помощью всё ведающих птиц.

Один неустанный искатель мудрости, он жертвует своим глазом, ради приобретения мудрости из священного источника, и девять дней висит на древе жизни без еды и питья, ради того, чтобы получить знания о рунах.

Один бог войны, вооружённый копьём (палицей — ваджрой) и магическим молотом бога Тора Мьёльниром, был частым получателем человеческих жертв, особенно королевской семьи, дворян и вражеских армий. Одним из способов для воина завоевать благосклонность Одина в бою было бросить копьё на своих врагов с криком: «Один владеет всеми!» (Старый норвежский: Óðinn á yðr alla).

Один мало заботится об общественных ценностях, таких как справедливость, или уважение к закону и условностям. Один в германо-скандинавской мифологии божественный покровитель правителей, а также преступников.

Один — бог поэзии, он говорит только в стихах, этот дар и способность сочинять стихи он украл мёд поэзии в первобытном источнике, и получил умения красиво и убедительно говорить и писать. С тех пор Один раздаёт поэтический дар некоторым богам и людям, которых он считает достойными этого.

Древнескандинавское название мёда — Óðrœrir, «Мешалка из Órr», где —«-órr» — «ЯРость, Ор, экстаз, вдохновение», также является корнем имени Одина. Мёд — опьяняющий напиток, наподобие священного медового напитка Сома (Амрита), дарует силу и бессмертие, и переполняет пьющего экстазом.

Историк одиннадцатого века Адам Бременский (Adam of Bremen) считает, что имя «Один»- Óðrœrir, переводится, как «Яростный» (это же наш ЯРИЛО — бог весеннего солнца).

Исследователи скандинавской мифологии связывают языческий праздник середины зимы Йоль в честь Одина, с приданиями о Дикой охоте, в которой участвует группа призраков, воинов-всадников-охотников, во главе со своим «воеводой» Одином, вышедшие на охотничий гон со сворой собак.

На Рождественские Святки Один выезжает на белом коне и начинает дикую охоту против демонов зимы.

В средние века миф о Дикой Охоте стал популярным фольклорным мотивом в германо-скандинавской мифологии, древних сказаниях Германии, Ирландии, Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Великобритании.

Призрачные воины-охотники в разных версиях мифов, могли быть эльфами, феями, умершими в боях воинами, и возглавлял Дикую охоту сам воевода призрачного войска — Один (*Wōđinaz — «водиназ»).

Согласно скандинавским легендам, бог Один со своей призрачной свитой во время «Дикой охоты» носится по воздуху над землёй, собирая души воинов, убитых на поле битвы, в своё призрачное войско и уносит их в своё небесное царство Асгард (Ас-град). Если кто-либо встретит на своём пути Дикую охоту, то попадёт в иной мир, а если осмелится заговорить с ними, то может погибнуть.

Согласно некоторым версиям легенды о Дикой охоте, призраки наказывают порочных и ленивых людей за их грехи. Если оставить жертвенную пищу на пороге дома перед дверью, то призраки съедят её, но пища снова появится, прежде, чем войско двинется дальше.

Волшебным образом Jolnir или Jolfadir — Один летал по небу на своём белом коне и по ночам во время праздника Йоль он тайно проникал в дома, чтобы оставить подарки для детей. В ожидании возвращения Одина с Дикой Охоты в скандинавских странах дети оставляют свои ботинки, набитые соломой, у очага (камина). Проснувшись утром, дети находят вместо соломы сладости и подарки, оставленные Дедом Морозом (Jolnir или Jolfadir — Одином).

Дарение подарков на Рождество во время римских сатурналий — 17 — 19 декабря, было традицией римлян.

В Финляндии и в других холодных северных землях, граничащих с скандинавским царством родины викингов, во время праздника главным атрибутом Рождественского («весёлого») деда — Йоулупукки был козёл или человек в козлиной шкуре, такой же, как наши ряженые, он ездил на козе и дарил детям подарки на Рождество Христово.

Из древнескандинавской мифологи известно, что бог Тор, летал на колеснице, запряжённой двумя козами. Финны поклонялись Тору во время праздника Йоль, именно поэтому и в летающую колесницу деда Мороза — Йоулупукки тоже были впряжены две летающие козы. Волшебное оружие Тора раскалённый докрасна молот Мёльнир (др.-сканд. moʊlnᵻr — «МОЛНУР» = «молниеносный») означает «сокрушитель», разгоняющий тучи, вызывая гром и молнию, дождь, умывающий светлый лик Солнца.

Итак, мы видим, что 12-дневный праздник зимнего солнцестояния в германо-скандинавской мифологии, посвящён громовику Тору — богу Грома, и его отцу Одину — важному мифическому персонажу Jolnir или Jolfadir — Деду Морозу.

Празднование рождения нового солнца было самым большим и светлым праздником — Новым годом, готовившим всех к холодной тёмной северной зиме.

Йольский светильник — древний символом Йоля.

Йольскому полену из ЯСЕНЯ отводилось главное место в 12-дневном празднике зимнего солнцестояния. По традиции йольское полено должно быть взято с земли владельца дома или принято в подарок, но ни в коем случае не куплено. Полено приносили в дом и устанавливали в камине, украшая ветками вечнозелёной ели, и поливая сидром или элем и посыпая мукой. Йольский светильник должен был гореть всю длинную ночь и тлеть ещё 12 дней праздника Йоль.

Ясень — священное Мировое дерево Жизни в германо-скандинавской мифологии, его называют Иггдрасиль (Yggdrasil). Ветви Yggdrasil простираются далеко в небеса, и дерево покоится на трёх корнях.

Традиции объединяют разные народа.

Во время 12-дневного языческого праздника зимнего солнцестояния проводятся обряды, связанные с верой в рождение (циклическое создание) Нового и смерть (разрушение) старого Солнца. Многие обрядовые традиции этого праздника сохранились до наших дней в мифах, легендах, сказаниях, песнях многих народов Европы.

Древние языческие традиции перешли в христианские традиции Рождества в Европе.

1.Ночь Рождества — магия волшебства, надежд и ожидание праздничных чудес.

2.Рождественские колядки и колядования — пожелания здоровья и добра хозяину дома и всей семье и одаривание подарками колядующих, ряженых в шкуры животных.

3.Языческие жертвенные дары духам предков и рождественские подарки и сладости для всех детей с пожеланиями здоровья.

4.Языческие моления о будущем урожае, и почитание богинь материнства и плодородия; в христианстве почитание Девы Марии на Рождество.

5.Языческие венки и огненное колесо — символ солнца. Одна из традиций Йоля заключалась в том, чтобы сделать большие колеса из сосновых веток, зажечь их и скатить огненное колесо с холма в честь новорождённого солнца. Круглая форма венков также изображала циклическую природу времен года древних языческих представлениях о Вселенной и времени.

6. Возжигание священного огня в печах и каминах. На празднике Йоля викинги сжигали большие дубовые бревна, на которых были написаны руны, для удачи в следующем году. Дуб — самое твердое дерево, поэтому дубовые бревна горели долго и жарко всю ночь, чтобы радовать всю семью в праздник и прогонять зимний холод и тьму.

7. Языческие пиршества и частые застолья, когда пили хмельные напитки — медовуху, брагу, пиво, сидр в течении 12-дневного праздника зимнего солнцестояния, остались и в христианских традициях празднования Рождества и Нового года.

8.Рождественские ёлки стали прототипом языческих традиций украшать деревья едой, подарками и небольшими резьбой по дереву (игрушками — вотивными дарами).

9.Традиция зажигания светильников и свечей на светлый праздник Рождества.

10.Языческая традиция подавать свинину, ветчину восходит к языческому обычаю клятвы на голове дикого кабана, и сегодня свинина традиционное рождественское блюдо праздника.

11.В Новый год многие люди дают клятвы начать новую жизнь, покончить со старыми привычками. Язычники считали, что клятва во время празднования новорождённого солнца доходит до самого бога плодородия Фрейра, священным животным которого был дикий кабан (=свинья на праздничном столе).

12. В день зимнего солнцестояния язычники просили у новорождённого Солнца всех благ, здоровья, достатка, хорошего урожая в предстоящем году. В современных традициях остались загадывание заветного желания в Новогоднюю ночь и письма с просьбами подарков, адресованные деду Морозу, живущего во Ледяном дворце в Царстве снега (Асгарде)

13.Языческий зимний карнавал (carne-vale — “говядина, прощай!”) — Масленица.

Праздники — это времена, когда традиции наших многочисленных предков сводятся к нашим современникам в смешанных формах, возникающих от того, что люди, живущие рядом друг с другом, видят сходство в различных религиях, культурах и идеологиях, и вместо того, чтобы обращать внимание на различия, в конечном итоге смешиваются и объединяются.

Источник статьи: http://ru-sled.ru/ded-moroz-slozhnyj-mifologicheskij-personazh/