Русальная неделя

Р усальная, она же Троицкая и Русальская. Название Русальная (Русальская) ярко и образно отражает эпизоды временного заселения местности водными девами — русалками. В старину русалок опасались, считали, что они причиняют вред людям, поэтому от них следует защищаться. Вот почему Русальная неделя полна разными обрядами, традициями, запретами. Однако нельзя сказать, что всю неделю люди спасались от русалок, наоборот это был праздник с пирами, играми и другими забавами.

Еще одно название «Троицкая неделя» связано с тем, что она совпадает с Троицей. То есть приходиться на предшествующую празднику неделю или после нее в так называемое Троицкое воскресенье.

Среди древних славян «ходили слухи», что русалки массово появляются в то время, когда цветет рожь. В эти дни людям было небезопасно проводить много времени на полях, отходить далеко от дома. Не разрешалось ходить в лес в одиночку, купаться (это носило особенный характер). Не выпускали даже домашний скот на пастбища. На Троицкой неделе женщины старались не заниматься своими повседневными хозяйскими работами в виде стирки белья, шитья, ткачества и другими работами.

Обычаи и традиции

Все эти запреты, осторожность и многие другие обычаи люди соблюдали не только для того, чтобы защититься от русалок, но также они хотели поманить их к себе и узнать поближе. Для этого они пробовали самые разные методы. Развешивали рубашки около рек, в лесах и в тех местах, где, по их мнению, могли появляться русалки. А для того, чтобы вернуть свой скот, который потерялся на этой неделе, люди всяческими способами пытались задабривать русалок, так как в этом жители считали виноватыми именно их. Поэтому уговаривали их вернуть скот. А методы были самые разные, от онучей из женских рубах, до соли и хлеба. А старину люди сильно верили в приметы и поверья, поэтому такое их поведение не считалось странным и необъяснимым. Более того, странным было их невыполнение.

Поверья русальной недели

Народ считал, что если не соблюдать все традиции и игнорировать их, то таких людей непременно ждет некое наказание от русалок. Считалось, что у тех, кто не следовал им, обязательно должны были случаться несчастия. Например, у таких людей, не было урожая, рождались уродливые дети и другие не менее страшные последствия.

Также традиции гласили о том, что дни русальной недели (не все, а некоторые) носили определенные названия, в зависимости от обрядов и действий. Ниже приведены примеры.

- Вторник назывался именем задушных поминок. Означало, что в этот день люди начинали призывать русалок.

- Среду назвали буреломной. В этот день всячески запрещалось белить холсты и в случае не соблюдения этого правила, ждала человека страшная буря. Был и такой день, когда для русалок организовывали праздник. Это было воскресенье (крапивное или русальное заговенье).

- Воскресенье, то есть конец Русальной недели считался днем, когда русалки оставляли людей и в честь этого они прощались с ними на целый год. Прощание с русалками носило ритуальный характер.

Русалии — Важный цикл обрядов связан с «проводами русалок», «яичным заговеньем», «русальным заговеньем». По пасхальному календарю это приходится на время от двадцатых чисел мая до середины июня и связано с петровым постом, который завершался всегда точно 28 июня, а начинался в разное время, в зависимости от троицына дня и пятидесятницы. В любом случае русальная неделя шла после семика. В древности разрыв мог быть больше, так как «Стоглав» говорит о русалиях на Иванов день, 24 июня. Глиняный календарь IV в. тоже определяет особую неделю непосредственно перед Иваном Купалой — 19-24 июня (включая в нее и день Купалы).

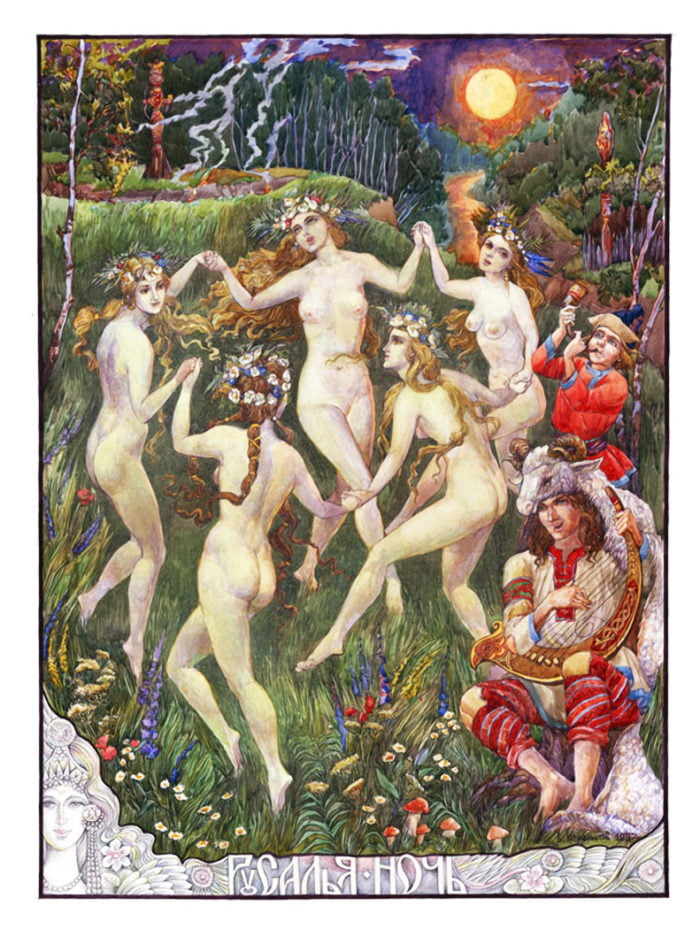

Проводы русалок, дарительниц влаги полям, производились в тот важный момент вегетации, когда завершилось формирование колосьев и на известный срок дожди были уже не нужны, с русалками можно было временно распроститься. Проводы русалок как обряд связаны с конями, с маскарадом, где один из парней рядится конем; на конях скачут во время праздника Купалы; иногда двое мужчин ведут лошадь в поле. Упоминаются в этнографических записях старики-русальщики, водившие маскарадного коня.

Считалось, что большую часть года русалки проводят на дне реки или появляются на земле во время так называемой «Русальной недели».

Древние славяне отмечали, русалии на возвышенных местах водили хороводы, ряженые ходили; по деревне, распевая русальные песни.

Центром праздника был обряд похорон или проводов русалки. Его участники выбирали самую красивую девушку, украшали многочисленными венками и «гирляндами» зелени. Затем процессия проходила по деревне, ближе к вечеру участники выводили «русалку» за село, чаще всего на берег реки. Исполняя особые песни, с русалки снимали венки и гирлянды, бросали их в воду или в костёр (если поблизости не было реки).

После завершения обряда все разбегались, а бывшая русалка стремилась догнать и поймать одного из сопровождавших. Если она довила кого-либо, это считалось дурным предзнаменованием, предвещая будущую болезнь или смерть.

По преданию, во время Русальной недели русалок можно было увидеть вблизи рек, на цветущих полях, в рощах и, конечно же, на перекрестках дорог и на кладбищах. Рассказывали, что, во время танцев русалки исполняют обряд, связанный с защитой посевов. Они могли и наказать тех, кто пытался работать в праздник: вытоптать проросшие колосья, наслать неурожай, ливни, бури или засуху.

Встреча с русалкой обещала несметные богатства или оборачивалась несчастьем. Русалок следовало опасаться девушкам, а также детям. Считалось, что русалки могли увести ребенка в свой хоровод, защекотать или затанцевать до смерти. Поэтому во время Русальной недели детям и девушкам категорически запрещалось выходить в поле или на луг. Если во время Русальной недели (неделя после Троицы уже во время христианства) погибали или умирали дети, то говорили, что их забрали к себе русалки. Чтобы от них уберечься надо было носить с собой резко пахнущие растения: полынь, хрен и чеснок.

В память старой веры и дедовских обычаев, за «неделею всех святых» сохранилось название «русальной», а последнее весеннее воскресение, на том же основании, именуется «проводами весны и встречей русалок». Весну, впрочем, провожают накануне начала Петровского поста, вечером, когда обычно поют и пляшут, а в черноземной Руси (напр., в Елатомском уезде, Тамбовской губ.) на другой день (и также вечером) совершают эти проводы в лицах: молодые крестьяне, женатые и неженатые, наряжаются в торпища и прячутся около села во ржи, поджидая, когда выйдут сюда девушки и молодые бабы. Тогда, во ржи, где-нибудь раздается легкое хлопанье кнутов, которыми запаслись мужчины. Бабы и девушки испуганно вскрикивают: «Русалоцки… русалоцки» — и разбегаются в разные стороны. Вдогонку за ними пускаются наряженные, стараясь ударить оплошавших женщин кнутом. Бабы спрашивают: «Русалоцки, как лен?» (уродится). Ряженые же указывают на длину кнута, вызывая бабьи выкрики: «Ох, умильные русалоцки, какой хороший!» В Пензенской губернии, к этому дню молодежь приготовляется еще за неделю, с самого Троицына дня, и, хотя ряженых бывает немного, но все умеют быть веселыми и стараются быть забавными. Один наряжается козлом, другой надевает на руки и на ноги валеные женские сапоги и изображает собой свинью (самая трудная роль), третий шагает на высоких ходулях, четвертый наряжается лошадью (когда все 4 конца торпища увязаны соответствующим образом толстыми бичевами, то является подобие лошадиной головы, вполне удовлетворяющее зрение, если воткнуты два колышка в голову, взамену ушей, и все это прикреплено к палке). С этой палкой в руке, прикрытый торпищем, парень являет собой подобие коня, ставшего на дыбы. Есть еще один, более простой, способ наряжаться лошадью — для этого на палку (в два с полов, арш.) надевается головная лошадиная кость, а самую палку обивают пологом и окручивают веревкой, у которой один конец оставляется свободным. За этот повод уздечки берется ловкий молодец, изображающий вожака и руководящий скачками и пляской упрямой, норовистой лошади. Она брыкается, разгоняя хохочущую толпу девчонок и мальчишек, а тут же, рядом с ней бодается козел, постукивая деревянными челюстями и позванивая подвязанным колокольчиком. Но самое большое удовольствие получает тот шут в маске, который забирается в бабью толпу, поталкивает и пощупывает, повертывает и обнимает. Все, имеющиеся налицо, музыкальные инструменты, принесены сюда: заливаются гармошки, трынкают балалайки, пищит скрипка и, для полного восторга провожающих весну, раздаются громкие и звонкие звуки от ударов в печные заслонки и сковороды. Впрочем, ряженые иногда ограничиваются тем, что просто испачкаются сажей и с шумом и треском обходят всех состоятельных жителей, как обходили, не так давно, все помещичьи дворы, заслуживая пляскою трепака угощение водкой. Самая процессия проводов весны совершается так: впереди идут с лошадью русалыцики, за ними бегут вприскочку перепачканные ребятки (это «помелешники» или «кочерыжники»), которые подгоняют кнутами передних. В поле, за деревней, делают несколько холостых выстрелов из ружей, а в честь русалок выделяется бойкая девушка, которая, с палками в руках, скачет взад и вперед. Затем лошадиную голову бросают в яму до будущего года — это и есть проводы русалки и прощание с весной.

Надурачившись в своем селе, зачастую, переходят в соседние деревни, пока там, в глухую полночь, не свалятся с ног. Но чаще (по свидетельству одного корреспондента из Саранского уезда, Пензенской губернии) бывает так: «Когда толпа поредеет и на улице остаются парни, девки да солдатки, парни подхватывают их и тащат в сторону к амбарам и погребам. Женщины сопротивляются, и все затеи женихов, к чести девушек, остаются безрезультатными. И это не в один какой-либо вечер, а всегда». Описывая своих, похваливая их нравственность, наш автор исполнил честно только добрый соседский обычай. Но в действительности веселый бог весны не так милостив и жалостлив к молодежи, как было бы желательно, по крайней мере не на то наводят, не о том говорят все эти «веснянки» — старинные песни, а особенно те из них, которым присвоено название семитских.

Семик — тоже весенний праздник, и притом самый веселый и коренной, и так же цельно и свято соблюдаемый с древних времен седой доисторическкои старины. С русальным праздником у Семика такое близкое родство, что, судя по самым основным приметам, их теперь и отделить очень трудно, а с широкой масленицей у Семика такое сходство, что оно не ускользнуло и из праздничных хвалебных песен. Разница тут только в том, что один праздник приспособлен к концу весны, другой к концу зимы, и оба в честь красного солнышка.

Основное ядро семитского праздника и существенная отличительная его особенность — завиванье венков, — осталось в прежней силе и неизменном порядке, но сроки отправления празднества перепутались. Так, например, в окрестностях города Углича, для завиванья венков избран Вознесеньев день, в Калужской и Орловской губ. делают то же на Духов день, в Симбирской губернии Семик приходится еще за два дня до Троицына дня, а в Пошехоньи и вообще в Ярославской губ. на Троицын день. В Симбирской губ. (хотя бы, например, в Буинск. у.) особенно избранные девушки, накануне Троицына дня, ходят с раннего утра под окнами подруг и объявляют о наступлении Семика такими словами: «Троица по улицам, Семик по задам». Это значит, что когда каждая украсит свою избу березками вдоль всей деревенской улицы, то им, деревенским девицам, придется идти за околицу, под предводительством избранной по жеребью и одетой в мужское платье (это — Семик). Идут разодетые и с запасами: с печеными и сырыми яйцами для неизбежной яичницы, с лепешками и пирогами. В ближней роще выбирают кудрявую березу, срубают самую густую ветку, украшают ее лентами, втыкают в землю и, ухватившись за руки, сплетаются хороводом и поют известную песню: «Как из улицы в конец шел удалый молодец», с припевом о Дунае-сыне-Ивановиче. Песни поют до обеда, т. е. до той поры, когда дойдет очередь до принесенных яств, после чего с той же березы рвут ветки и плетут венки, с которыми опять водят хороводы и играют песни, спрашивая в одной из них: «Мне куда тебя, веночек, положить?» — и отвечают: «Положу тебя, веночек, на головку, ко душе милой девице, — ко названной сестрице». Что споют, то и сделают, а придя на пруд или реку, с зажмуренными глазами бросают венки на воду и гадают: потонул венок — в тот год замуж не выйти, а пожалуй, даже и умереть, но очень хорошо считается, если венок всплывет, да еще против течения.

В Ярославской губ. через сплетенные из березы венки девицы целуются, обязуясь сохранить на целый год дружбу, до новых поцелуев, хотя бы и с другой девушкой. Близ Углича игра с разукрашенной березкой и яичницей применяется к гаданью на урожай ржи, так как березку ставят среди озимого поля, а яичницу едят не иначе, как бросая через голову часть ее и целые яйца в рожь, «чтобы она, кормилица, лучше уродилась» («колосок рожки уродился с ложку, а комелек рожки со Христову ножку»). Затем по ржаной полосе катаются, переваливаются с боку на бок, для того, чтобы не болела во время жнитва спина и не «расхваталась» (от схватки пучков ржи на серп) рука, перевязанная для устранения возможной беды на это время в запястье ниткой. Почествовав таким способом рожь, завивают венки на себя, на родителей, на жениха или просто на знакомых, оставляя их до Троицына дня, когда ходят «ломать венки», т. е., погадавши на них, бросать в воду.

Источник статьи: http://drevnerus.ru/rusalnaya-nedelya/

Русалии. Русальная неделя. Проводы русалок.

РУСАЛКА — русая, вобравшая в себя всю (АЛ) мудрость (КА). Дева-птица. У Пушкина: «И русалка на ветвях сидит. «, а с «рыбьим» хвостом – это малки

Русалии (Русальная неделя) — обрядовый праздник «проводов русалок». Русалии отмечались два раза в году, зимние Русалии и Летнии — неделя перед днем бога Купалы (Ивана Купалы).

Этнографические данные 19 в, позволяют соотнести свидетельства средневековых памятников с русальными обычаями южных славян. В Македонии в период от Рождества до Крещения ходили по дворам группы мужчин, называемых «русалии», которые устраивали особые хороводы вокруг больных людей и исполняли обрядовые танцы, чтобы исцелить их. Члены дружины «русалиев» на весь период святок соблюдали строгие запреты: они не должны были креститься перед едой и на ночь, здороваться при входе в дом и при встрече с односельчанами на улице, обязаны были хранить молчание; ночевали всей группой в чужих домах, не возвращаясь на ночлег домой и не вступая в контакты со своими родственниками, Русальскую дружину встречали во всех домах с большими почестями.

В северной Болгарии и северо-восточной Сербии подобные группы — «русалии» — ходили от села к селу с целью магического лечения людей, заболевших «русальской» болезнью, но происходило это в течение недели, перед Купалой.

Известны этнографические примеры того, что «проводами русалок» руководили специальные старики «русалыцики» (Воронежская обл., 1935 год).

Это музыканты, играющие на духовых, струнных и ударных инструментах, гусляры и скоморохи, одетые в «скураты» — маски и «деющие на глумленье человеком». Затем выделяются плясуньи, которые не принадлежали к скоморохам и выбирались, очевидно, из числа красивейших девушек города или села.

На долю зрителей оставались «пение бесовское», «говор бесчинный», «плещевание» и «позорование» всего, что происходило. Только во время летних русалий от семика до петровского заговенья разрешалось пение девичьих песен с архаичным припевом «О — эв — Леля!», «Лелемье» и т. п..

Славянские представления о русалках отличались от западных (ни каких рыбьих хвостов они не имели, а вот легкие крылья могли присутствовать. Вспоминаем Пушкинские строки «Русалка на ветвях сидит»). «Русалки суть женские существа — очень красивые девушки с длинными косами и крыльями«. Они живут на краю света, а к нам приходят лишь однажды в году весною и в нужное время орошают дождем хлебородные нивы. Они выливают росу из рога, и хлеб начинает колоситься. От русалок зависит плодородие нив. Функции русалок двойственны: с одной стороны, они заботятся о дожде и орошении полей, а с другой — об опылении цветущих хлебных колосьев, когда нивы сияют, так как это их брачное торжество. Все это происходит в июне, который и называется «русальским месяцем».

Судя по летописям, главным сроком русалий был летний, завершавшийся строго фиксированным днем — днем бога Купалы (рождества Иоанна Крестителя).

Праздник заключался в том, что в это время вся молодежь села наряжалась в белые одежды, девки распускали волосы; все вместе ходили по селу, пели песни, водили хороводы и т. д. (сс. Марьевка, Мало-Архангельское Николаевского уезда (ныне Пестравского р-на). Наиболее интересно он проходил в соседнем селе Красная Поляна, где главной русалкой обряжали парня и провожали ее в реку. Возможно, это наиболее ранний вариант обряда, суть которого заключалась в том, чтобы проводить русалку из села, и попросить её очистить село от от разной «нечисти» до будущей весны. Вся эта процессия сопровождалась пением русальных песен:

Из лоханки умывалася,

Помелом я вытералася,

На заслон богу молилася,

Свинье в ноги поклонилася.

У восточных славян к Русальной неделе приурочен обряд «проводы русалки» (варианты названий: «похороны русалки», «прощание русалки»), известный на территории южнорусских областей и восточного Полесья: группа девушек рядила избранную из своей среды «русалку», надевала на нее венок или много венков, иногда всю увешивала зеленью и поздно вечером в последний день Русальной недели выводила ряженую за село в ржаное поле или к реке, на кладбище; там с «русалки» срывали венки, бросали их в воду, в костер, за ограду кладбища и разбегались с места проводов, чтобы «русалка» не догнала.

Восточнославянские поверья о появлении на земле в первый день Русальной недели душ девушек, умерших до брака,— русалок и о возвращении их на «тот свет» (то есть по сути это такой же праздник как и Родоница, по окончании которого провожают гостившие у нас души умерших родственников обратно в мир Нави).

В некоторых местах этот праздник отмечался даже еще после войны.

ПРИМЕТЫ И ОБРЯДЫ ПРАЗДНИКА

Праздник включает множество обрядовых действий, песен, приговоров, всевозможных примет, гаданий, легенд, поверий. Последний день русальской недели -Аграфена Купальница. На Аграфену обязательно мылись и парились в банях. Обыкновенно именно в день Аграфены Купальницы заготавливали веники на весь год. В ночь с Аграфены на Иванов день существовал обычай «выкатывать ржи» то есть мять их, валяясь по полосе. В день Аграфены Купальницы (6 июля) все девушки («невесты» и подростки) расхаживают в своих лучших нарядах по домам и говорят: «Умойте!» Это значит — подарите что-нибудь из девичьих украшений: ленточку, бусы, серёжки и проч. Пожалуй, самым главным событием дня Аграфены Купальницы был сбор трав, кореньев для лечебных и знахарских целей. «Лихие мужики и бабы в глухую полночь снимают с себя рубахи и до утренней зари роют коренья или ищут в заветных местах клады» — написано в одной из книг начала ХIX века. По убеждению народа, накануне ночи на Ивана Купала деревья переходят с места на место и разговаривают между собой посредством шелеста листьев; беседуют друг с другом животные и даже травы, которые этой ночью наполняются особой, чудодейственной силой. Ночью до восхода солнца, рвали цветы Иван-да-Марья. Если их вложить в углы избы, то вор не подойдёт к дому: брат с сестрой (жёлтый и фиолетовый цвета растения) будут говорить, а вору будет казаться, будто разговаривают хозяин с хозяйкой. Накануне Ивана Купала девушки гадали по травам:

1. Собирали 12 трав (чертополох и папоротник обязательно), на ночь клали под подушку, чтоб приснился суженый — «Суженый-ряженый, приходи в мой сад гулять!».

2. В полночь надо было набрать цветов и положить под подушку; утром следовало проверить, набралось ли двенадцать разных трав. Если набралось — в этом году замуж выйдешь.

3. Под голову на ночь клали подорожник (трипутник) со словами: «Трипутник-попутник, живёшь при дороге, видишь малого и старого, скажи моего суженого!».

Иван Купала принадлежал к числу самых почитаемых, самых важных, самых разгульных праздников в году, в нём принимало участие всё население, причём традиция требовала активного включения каждого во все обряды, действа, особого поведения, обязательного выполнения и соблюдения ряда правил, запретов, обычаев. Иванов день заполнен обрядами, связанными с водой. Поутру в Иванов день купаться — обычай всенародный, и только в некоторых областях крестьяне считали такое купание опасным, так как в Иванов день считается именинником сам водяной, который терпеть не может, когда в его царство лезут люди, и мстит им тем, что топит всякого неосторожного. Ранним утром бабы «черпают росу»; для этого берётся чистая скатерть и «бурак», с которым и отправляются на луг. Здесь скатерть таскают по мокрой траве, а потом выжимают в бурак и этой росой умывают лицо и руки, чтобы «прогнать всякую болезнь и чтобы на лице не было ни угрей, ни прыщей». Роса служит не только для здоровья, но и для чистоты в доме: купальской росой кропят кровати и стены дома, чтобы не водились клопы и тараканы.

Один из довольно распространённых купальских обрядов — обливание водой всякого встречного и поперечного. «Деревенские парни, — писал орловский корреспондент в середине прошлого века, — одеваются в старое, грязное бельё и отправляются с вёдрами и кувшинами на речку, где наполняют их самою грязною, мутною водой, а то и просто жидкой грязью, и идут по деревне, обливая всех и каждого и делая исключение только для стариков и малолеток. Но всего охотнее, разумеется, обливают девушек: парни врываются даже в дома, вытаскивают и выносят девушек на улицу силой и здесь с ног до головы окачивают водой и грязью. В свою очередь, и девушки стараются отомстить парням и тоже бегут на реку за водой. Кончается дело тем, что молодёжь, перепачканная, мокрая, в прилипшей к телу одежде, гурьбой устремляется на речку и здесь, выбрав укромное местечко, подальше от строгих глаз старших, купается вместе, причём, разумеется, и парни и девушки остаются в одеждах.» Во многих местах баню было принято устраивать не на Аграфену Купальницу, а в Иванов день, точно так же, как и вязать веники. В некоторых деревнях после бани девушки закидывали веник через себя в реку: если потонет, то на этот год помрёшь. В других — вениками, составленными из разных трав и веток различных деревьев, обряжали недавно отелившихся коров; гадали о своём будущем — перебрасывали веники через головы или бросали с крыши бань, смотрели: если веник упадёт вершиной к погосту, то бросающий умрёт, а если не вершиной, то останется жив; костромские девушки обращали внимание на то, куда комлем упадёт веник- туда и замуж выходить.

Главная особенность купальской ночи — очищающие костры. Вокруг них плясали, через них прыгали: кто удачнее и выше тот будет счастливее. «Огонь очищает от всякия скверны плоти и духа, — писал один из этнографов XIX века, — и на Ивана Купалу прыгает через него вся русская деревенщина». В некоторых местах через купальский огонь прогоняли домашнюю скотину для защиты её от мора. В купальских кострах матери сжигали снятые с хворых детей сорочки, чтобы вместе с этим бельём сгорели и самые болезни. Молодёжь, подростки, дети, напрыгавшись через костры, устраивали шумные весёлые игры, потасовки, бег наперегонки. Обязательно играли в горелки. По поверьям крестьян, в купальскую ночь нельзя спать, так как оживает и становится особенно активной всякая нечисть. В день Ивана Купалы слепая змея медянка получает зрение на целые сутки и потому в это время делается очень опасною: бросаясь на человека, как стрела, может пробить его насквозь.

Характерная примета Ивана Купалы — многочисленные обычаи и предания, связанные с растительным миром. Травы и цветы, собранные в Иванов день, кладут под Иванову росу, высушивают и сберегают их, почитая больше целебными, нежели собранные в другое время. Ими окуривают больных, борются с нечистью, их бросают в затопленную печь во время грозы, чтобы предохранить дом от удара молнии, употребляют их и для разжигания любви или для «отсушки». В день Ивана Купалы девушки завивают венки из трав: Иван-да-Марьи, лопуха, богородицкой травы и медвежьего уха; вечером пускают эти венки на воду, наблюдая, как и куда они плывут. Если венок тонет, значит, суженый разлюбил и замуж за него не выйти. Из чудесных трав собираемых в это время, стоит назвать «плакун-траву», особенная сила которой, по мнению крестьян, заключена в её корне, имеющем свойство прогонять злого духа; владелец же корня будет внушать к себе страх; «терлыч-трава» употребляется для очарования парней девушками: они носят её у себя за пазухой и приговаривают: «Терлич, терлич, хлопцев покличь!» Трава чернобыльник, по народному поверью, противна ведьмам и охраняет от них дом и двор. Её же заплетают в плети и кладут под Иванову росу с приговором: «Мать-земля, отец-небо, дайте чадам вашим от этой травы здоровья!» Травка «зяблица» помогает от ребячьего крика и от бессоницы; высушенным «расперстьицем» присыпают больные места на теле- порезы, нарывы, опухоли; «пастушью сумку» издавна заготавливали как хорошее кровоостанавливающее средство при различных кровотечениях; страдающие ревматизмом собирали в большом количестве жгучую крапиву; для лечения ран, ожогов запасались заячьей капустой; на случай простуд, кашля необходимо было иметь дома мать-мачеху, душицу, багульник.

В Иванову ночь на муравьиных кучах собирают в сосуд масло, которое признается целительным средством против разных недугов.

Росою в Иванову ночь умываются для красоты и здоровья.

Травы и цветы, собранные на Ивана Купалу, почитаются более целебными, чем собранные в другой день. Ими окуривают больных, борются с нечистью, бросают в затопленную печь во время грозы, чтобы предохранить дом от удара молнии, их употребляют для присушки и отсушки.

Когда рвут травы, говорят: «Земля — мати, благослови меня травы брати, и трава мне мати!»

Собирают крапиву, шиповник и другие колючие растения, которые сжигают, чтобы избавить себя от бед. Если через купальский костер перепрыгнешь, защитишь себя от порчи. Кто выше прыгнет, тот счастливее год проживет.

В Иванову ночь собирают траву — богатенку, которую втыкают в стену на имя каждого из семьи; чей цветок скоро завянет, тому или умереть в этот год, или захворать.

Под корнем чернобыльника отыскивают земляной уголь, который употребляется как средство от падучей болезни и черной немочи.

Если в эту ночь сорвать цветок иван-да-марьи и вложить в углы избы, вор не подойдет к дому: брат с сестрой (желтый и фиолетовый цветки растения) будут между собою разговаривать, а вору покажется, что разговаривают хозяин с хозяйкою.

Девушки собирают двенадцать трав (чертополох и папоротник обязательно) и кладут под подушку, говоря: «Суженый-ряженый, приходи в мой сад погулять!»

В полночь надо не глядя набрать цветов и положить под подушку, а утром проверить, набралось ли двенадцать разных трав. Если набралось, в этом году замуж выйдешь. Под голову кладут трипутник (подорожник), приговаривая: «Трипутник- попутник, живешь при дороге, видишь малого и старого, скажи моего суженого!»

На Иванов день до восхода солнца нужно пронести через свое стадо медвежью голову и зарыть посреди двора, тогда среди скота падежа не будет.

В углах скотного двора ставят осины, вырванные непременно с корнем, — для наилучшего предохранения от ведьм.

В Иванов день считается именинником сам водяной, который терпеть не может, когда в этот особенный день в его царство лезут люди, и мстит им тем, что топит неосторожного.

Купальской росой кропят в доме кровати, чтобы не водились клопы.

Если на Иванов день перелезать двенадцать огородов, любое желание исполнится.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник статьи: http://welemudr.mirtesen.ru/blog/43541659558/Rusalii.-Rusalnaya-nedelya.-Provodyi-rusalok.