- Языческий праздник славян ивана купала

- День летнего солнцестояния

- Языческий праздник Купайло или христианский Ивана Купала?

- Как изменилось празднование Купайла?

- Когда праздновать Купайло?

- Неотъемлемые атрибуты праздника Купала

- Шокирующие обычаи славян на Ивана Купалу

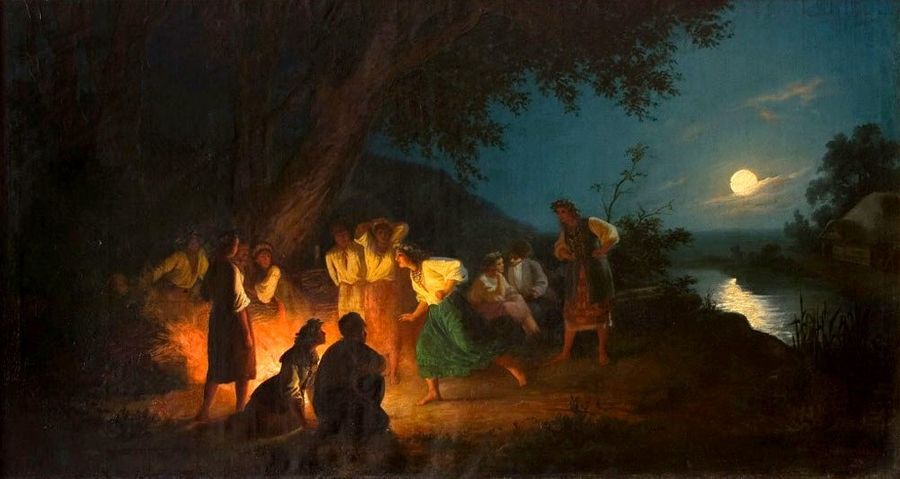

- Праздник Ивана Купалы (или Купальскую ночь) славянские племена праздновали в день летнего солнцестояния, когда день был самым длинным, а ночь — коротка.

- Плевальщики репы. Как славяне сажали богатырские продукты и в чём заключались секреты народной посадки.

- Почему славяне жили в Скандинавии до викингов и при чём здесь древние арии

Языческий праздник славян ивана купала

Иван Купала — отголосок древнейшего языческого праздника летнего солнцестояния, восхваляющего цветение и плодородие.

Многие народы делили год на две половины — светлую и темную, теплую и холодную, летнюю и зимнюю. Дни летнего и зимнего солнцестояния были точками календарного отсчета и у славян. Зимние празднества, когда чествовали возрождающееся солнце, со временем преобразовались в Рождество, Новый год, Святки и Крещение. Летний языческий праздник после установления православного календаря стал Ивановым днем или днем Ивана Купалы. Отмечался он 24 июня по старому стилю, а по новому стилю приходится на 7 июля — в Рождество Иоанна Крестителя.

Значение слова «Купала» доподлинно неизвестно. По одной из версий, оно восходит к индоевропейскому корню «-кuр-», обозначающему «кипеть, вскипать, страстно желать». Так, это слово может иметь несколько значений: костер, водоем и даже место, где собираются для празднования. Трактовки понятия Купалы связаны с огнем, символом жаркого летнего солнца, и водой, влагой, дарующей жизнь. Огонь и вода остаются главными атрибутами праздника Ивана Купалы и по сей день.

В ночь с Аграфены Купальницы на Ивана Купалу, то есть с 6 на 7 июля, народ повсеместно собирал росу, которой приписывались магические свойства. Люди верили: кто в эту ночь умоется росой, похорошеет и будет здоров весь следующий год. В одних регионах устраивались ночные купания, в других — заходить в реки опасались, ведь в эту ночь именинником был сам водяной. Разжигали высокие костры, через которые прыгали, чтобы очиститься купальским огнем.

Сохранилось множество купальских гаданий. Например, считалось: кто прыгнет через костер выше всех, у того будет самый счастливый год. Девушки пускали на воду венки и следили, чей тонул, а чей уплывал. В одних селах далеко уплывший венок означал скорое замужество, в других — долгую жизнь.

Старинные песни рассказывают историю «веночного» обряда — славянский вариант истории Ромео и Джульетты. Купала и Кострома были братом и сестрой, разлученными в детстве. Однажды взрослая Кострома гуляла по берегу реки. Ветер сорвал с ее головы венок. Проплывавший мимо на лодке юноша подобрал венок и вернул его Костроме. Лишь после свадьбы родители невесты поняли, что заезжий жених — это их потерянный сын Купала. В отчаянии молодые бросились в реку. Кострома превратилась в русалку (мавку), а Купала погиб. В ответ на русалочьи мольбы боги сплели тела влюбленных в цветок купалу-да-мавку. Христиане назвали его иваном-да-марьей.

Иван-да-марью принято собрать как раз в купальскую ночь, когда все растения набирают невиданную силу. Поверья гласят, что, если разложить сорванные цветы ивана-да-марьи по углам избы, внутрь не смогут попасть воры: брат с сестрой будут меж собой разговаривать, а ворам будет казаться, что это хозяева шумят. По легенде, именно в эту ночь раз в году цветет папоротник. Наши предки заготавливали в ближайшие к празднику дни веники для бани, колючие растения (крапиву, шиповник, чертополох), чтобы защитить дом от дурного глаза, и все лечебные травы. При сборе растений говорили, например, так: «Земля-мати, благослови меня травы брати, и трава мне мати!».

В некоторых регионах Центральной России Иванов день не был известен, зато в это же время отмечался Ярилин день. Ярилой называли праздничного персонажа наподобие Масленицы. Это могло быть чучело, которое «хоронили», или ряженый, развлекавший народ непристойными шутками.

Этнографы считают, что восточнославянские купальские обряды лучше всего сохранились среди белорусов и украинцев, у русских же — в меньшей степени. Но если вам захочется почувствовать атмосферу древнего праздника молодости, любви и цветения, езжайте в эту ночь на природу. Умоетесь в росе, нарвете целебных трав и ягод, посоревнуетесь в прыжках через костер и встретите рассвет: говорят, в купальское утро «солнышко играет».

Иван Купала — отголосок древнейшего языческого праздника летнего солнцестояния, восхваляющего цветение и плодородие.

Многие народы делили год на две половины — светлую и темную, теплую и холодную, летнюю и зимнюю. Дни летнего и зимнего солнцестояния были точками календарного отсчета и у славян. Зимние празднества, когда чествовали возрождающееся солнце, со временем преобразовались в Рождество, Новый год, Святки и Крещение. Летний языческий праздник после установления православного календаря стал Ивановым днем или днем Ивана Купалы. Отмечался он 24 июня по старому стилю, а по новому стилю приходится на 7 июля — в Рождество Иоанна Крестителя.

Значение слова «Купала» доподлинно неизвестно. По одной из версий, оно восходит к индоевропейскому корню «-кuр-», обозначающему «кипеть, вскипать, страстно желать». Так, это слово может иметь несколько значений: костер, водоем и даже место, где собираются для празднования. Трактовки понятия Купалы связаны с огнем, символом жаркого летнего солнца, и водой, влагой, дарующей жизнь. Огонь и вода остаются главными атрибутами праздника Ивана Купалы и по сей день.

В ночь с Аграфены Купальницы на Ивана Купалу, то есть с 6 на 7 июля, народ повсеместно собирал росу, которой приписывались магические свойства. Люди верили: кто в эту ночь умоется росой, похорошеет и будет здоров весь следующий год. В одних регионах устраивались ночные купания, в других — заходить в реки опасались, ведь в эту ночь именинником был сам водяной. Разжигали высокие костры, через которые прыгали, чтобы очиститься купальским огнем.

Сохранилось множество купальских гаданий. Например, считалось: кто прыгнет через костер выше всех, у того будет самый счастливый год. Девушки пускали на воду венки и следили, чей тонул, а чей уплывал. В одних селах далеко уплывший венок означал скорое замужество, в других — долгую жизнь.

Старинные песни рассказывают историю «веночного» обряда — славянский вариант истории Ромео и Джульетты. Купала и Кострома были братом и сестрой, разлученными в детстве. Однажды взрослая Кострома гуляла по берегу реки. Ветер сорвал с ее головы венок. Проплывавший мимо на лодке юноша подобрал венок и вернул его Костроме. Лишь после свадьбы родители невесты поняли, что заезжий жених — это их потерянный сын Купала. В отчаянии молодые бросились в реку. Кострома превратилась в русалку (мавку), а Купала погиб. В ответ на русалочьи мольбы боги сплели тела влюбленных в цветок купалу-да-мавку. Христиане назвали его иваном-да-марьей.

Иван-да-марью принято собрать как раз в купальскую ночь, когда все растения набирают невиданную силу. Поверья гласят, что, если разложить сорванные цветы ивана-да-марьи по углам избы, внутрь не смогут попасть воры: брат с сестрой будут меж собой разговаривать, а ворам будет казаться, что это хозяева шумят. По легенде, именно в эту ночь раз в году цветет папоротник. Наши предки заготавливали в ближайшие к празднику дни веники для бани, колючие растения (крапиву, шиповник, чертополох), чтобы защитить дом от дурного глаза, и все лечебные травы. При сборе растений говорили, например, так: «Земля-мати, благослови меня травы брати, и трава мне мати!».

В некоторых регионах Центральной России Иванов день не был известен, зато в это же время отмечался Ярилин день. Ярилой называли праздничного персонажа наподобие Масленицы. Это могло быть чучело, которое «хоронили», или ряженый, развлекавший народ непристойными шутками.

Этнографы считают, что восточнославянские купальские обряды лучше всего сохранились среди белорусов и украинцев, у русских же — в меньшей степени. Но если вам захочется почувствовать атмосферу древнего праздника молодости, любви и цветения, езжайте в эту ночь на природу. Умоетесь в росе, нарвете целебных трав и ягод, посоревнуетесь в прыжках через костер и встретите рассвет: говорят, в купальское утро «солнышко играет».

Источник статьи: http://www.culture.ru/s/vopros/ivan-kupala/

День летнего солнцестояния

В день летнего солнцестояния у древних славян было принято отмечать день Купала. Причем не Ивана Купала, а именно Купала (Купайла или Купайло) – древнеславянского солярного божества, который олицетворял собой творящую энергетику солнечного света. Этот праздник имеет очень древние истоки, а также по этому поводу существует множество заблуждений.

Языческий праздник Купайло или христианский Ивана Купала?

Исконного варианта данного древнеславянского праздника, к сожалению, найти сейчас невозможно, так как православная церковь сделала все возможное, чтобы искоренить навек все языческое. Для начала стоит сказать, что праздник называется не Ивана Купала, так как Иван – это каноническое еврейское имя, которое пришло к нм вместе с христианством. Данное имя ничем не связано с древним славянским богом очищения Купалой, поэтому если говорить «Ивана Купала» — то это просто надругательство над верой наших предков.

Если рассуждать логически, то такого праздника, как «Ивана Купала» и не должно было быть, но он существует, и причиной тому послужило противостояние христианства и языческой веры древних славян. Переманить на свою веру такое огромное количество людей, какое населяло Русь не так просто, а практически невозможно, поэтому христианские миссионеры приняли другой способ борьбы – они изменили чуть ли не под корень древние торжества и сделали их своими. Такая же история наблюдается и в день весеннего равноденствия (Масленица, а по древним обычаям Комоедица). Праздники, которые имели основополагающее, и даже жизнеутверждающее значение, подвергались особо глубокому «исправлению».

Как изменилось празднование Купайла?

Праздник Купала по современному календарю празднуется 20,21 и 22 июня (день летнего солнцестояния). Так как 24 июня христиане празднуют день рождения Иоанна Крестителя (Иоанн Предтеча, крестивший Иисуса), то церковнослужители решили воспользоваться такой близостью по датам двух праздников, что они перенесли Купала на эту дату и нарекли его Иваном.

Много ещё существует заблуждений по поводу празднования и вообще толкования праздника летнего солнцестояния. Неизвестной остается точная дата празднования Купала, так как хоть мы и определили, что происходит это в день летнего солнцестояния, но большинство общин празднуют его почему-то именно 10 июля, когда никаких исторических или природных событий не происходило. Существует версия, что этот праздник наши Предки «привезли» с других стран, где велось другое летоисчисление, а значит в переводе на современный календарь летнее солнцестояние выпадает именно на 10 июля.

Когда праздновать Купайло?

Когда же праздновать Купайло, а не Ивана Купала? Скорее всего, лучшими датами будут именно с 20 по 22 июня, когда происходить летнее солнцестояние. Ведь наши предки ориентировались именно на природные явления, так как и их боги были тесно связаны с природой. Этот праздник – праздник очищения, который имеет огромный ряд своих традиций и обрядов, но все ли они принадлежат языческой культуре – неизвестно.

Неотъемлемые атрибуты праздника Купала

Огонь в праздник летнего солнцестояния является самым незаменимым элементом торжества, ведь костры, которые жгут в этот день, обладают некой магией, которая способна очистить от всей обид и неудач, и подарить новый шанс для новых начинаний. Зажигали такие костры обычно двумя способами: либо через линзу с помощью солнца и хвороста, либо трением дерева об дерево. Также существует поверье, что в костре на Купала сгорает любая хворь, и поэтому матери кидали в костер белье больных деток, чтобы те скорее поправлялись и больше не болели.

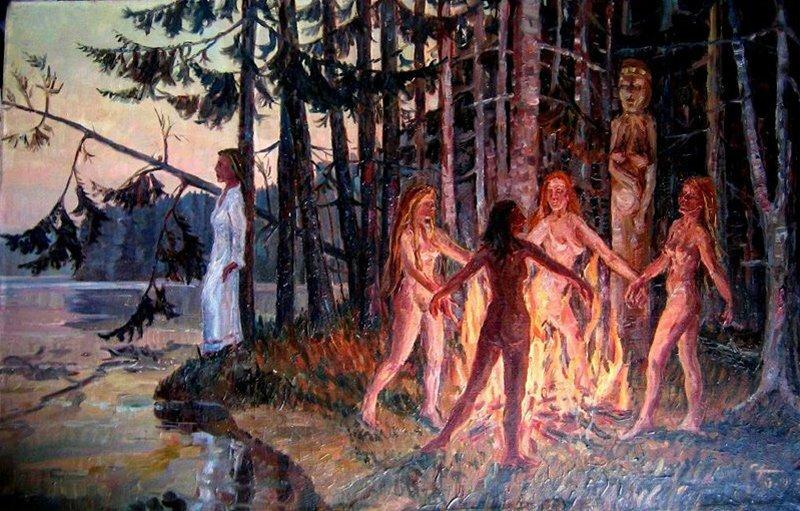

Вода – это ещё один из самых важных элементов купайловских обрядов, ведь все сосредоточено на ней! Как считалось в народе, в день летнего равноденствия вода приобретала магическую силу. До этого дня купаться строго запрещено, так как в водоемах водилась всякая нечисть, в том числе и русалки, которые непослушных и осмелившихся искупнуться впервые за долгое время, но до наступления летнего равноденствия, затягивали на дно и топили. Уже после обрядов можно было спокойно плавать в источниках и ничего не бояться. Также магической считалась в день солнцестояния и росса. С утра нужно было обязательно босиком выйти на прогулку по траве, чтобы вернуть былую красоту или здоровье, а незамужние девушки трижды умывались росой для того, чтобы поскорее найти жениха.

Травы являются третьим незаменимым элементом на день Купала, ведь с ними связано столько обрядов и даже легенд. Например, цветок папоротника, который зацветает именно в эту ночь, и тот, кто его найдет, тот обретет вечное счастье. Хотя на самом деле папоротник никогда не цветет. Также было принято считать, что в летнее равноденствие собранные лечебные травы обладали более могущественной силой чем когда-либо, поэтому их хранили очень долго и часто использовали даже как оберег.

Праздник Купайла – это очень древний праздник, который за столько лет изменился так сильно, что о его исконной форме до сих пор спорят ученые. Этот праздник – торжество не Ивана Купала, а старославянского бога Купайла, который был символом солнца и богом, олицетворяющим собой творящую энергетику солнечного света. Празднуется день летнего солнцестояния 20,21 и 22 июня, и в этот день принято жечь костры и очищаться с помощью божественного огня.

Источник статьи: http://slavculture.ru/prazdniki/1136-21-iyunya.html

Шокирующие обычаи славян на Ивана Купалу

» src=»https://static.life.ru/publications/2020/6/2/672874344532.8801.jpg» loading=»lazy» style=»width:100%;height:100%;object-fit:cover»/>

Праздник Ивана Купалы (или Купальскую ночь) славянские племена праздновали в день летнего солнцестояния, когда день был самым длинным, а ночь — коротка.

Славяне в древности верили, что в этот день природа поворачивается на осень, на смерть, и поэтому праздник этот был непростым. В народе его называли «бешеной ночью», а закончиться он должен был утоплением Ваньки — чучела, изображавшего божество Купалу. В некоторых случаях чучело Купалы заменяли украшенной лентами берёзкой, которая олицетворяла жизненные силы весны.

Плевальщики репы. Как славяне сажали богатырские продукты и в чём заключались секреты народной посадки.

Подготовка к празднику начиналась загодя. Мужчины рубили и приносили в сёла берёзы — где одну, а где несколько, до пяти-шести деревьев. Они устанавливали их на определённом месте, неподалёку от водоёма, ставили столы. Женщины постарше готовили угощения, а молодые замужние женщины, которые недавно родили, и особенно девицы приступали к обряду кумовства. Мужчины к этому обряду не допускались.

Девушки наряжали берёзки, украшали их лентами и плели венки. Чтобы покумиться, замужние женщины и незамужние девицы целовались через венки. Этнографы отмечают, что главной целью подобного «кумовства» становилась передача жизненной силы, способности к деторождению и объединение женщин в некое подобие одного женского божества, жаждущего продолжения рода.

Явление это было массовым, но кумовство длилось недолго: через неделю женщины и девушки раскумовлялись на этом же месте. Эротики в этом уже не было никакой — они пели определённые обрядовые песни.

Впрочем, в других селениях покумившиеся девушки и женщины год считались лучшими подругами — до следующего праздника.

Не принимали парни участия и в создании чучела Ивана Купалы, или Ваньки. Девушки сами ставили шест, крепили перекладину, вместе с подругами наряжали чучело в мужскую одежду и набивали его травой, причём обязательно цепляли морковку вместо мужского достоинства.

У парней была другая задача — отобрать и заломать берёзку или сломать чучело. Очевидно, это олицетворяло грубую мужскую силу, вторгавшуюся в женское лоно. Недаром глагол «заломать» на Руси часто употреблялся как аналог сексуального обладания женщиной. А деревце могло символизировать девичество.

Подобные обряды до сих пор сохранились в селе Преображенка Кемеровской области. Там старожилы и сейчас рассказывают о том, как молодёжь из разных сёл крала друг у друга Ваньку и отбивала его назад.

Константинопольский дьякон Феодор Вальсамон писал, что многие обряды славян перекликались с обрядами греческих мистерий. Он описывал обряд выбора «первородной девицы», который практиковали «дикие племена», живущие на побережье Чёрного моря. Якобы на Купалу сам дьявол наделял эту девицу даром пророчества — и в праздник желающие погадать клали в сосуд с узким горлом разные предметы и задавали девице вопросы. Та вынимала предметы из кувшина — и это считалось ответом на вопрос.

Николай Сперанский. Купальский хоровод 1992 г. Фото © liveinternet.ru

Этот древний обычай практиковался в Полесье, где в сёлах молодёжь выбирала самую красивую девицу, с которой затем срывали одежду, распускали ей волосы, украшали её гирляндами цветов и заставляли пророчествовать.

Устраивали «праздник мокрых маек»

Праздник был самым тесным образом связан с водой. После прыжков через костёр парни одевались в старую одежду, шли с вёдрами на реку и начинали всех «пачкать» — набирали в вёдра самую грязную, мутную воду, возвращались в селение или к костру и обливали грязной водой всех, кого видели. Разумеется, на первом месте были женщины и девушки. Те не оставались в долгу — бежали на реку отмываться, брали с собой ёмкости для воды и в свою очередь «умывали» парней.

Колдовали и жгли ведьм

Славяне верили, что именно на Ивана Купалу можно узнать, кто из односельчанок — ведьма. Считалось, что ей может быть одна из женщин, которые отказываются праздновать вместе с односельчанами.

Именно в эту ночь колдуньи «заламывали» колоски на поле тех соседей, кому хотели навредить. Считалось, что урожая на поле не будет, а если хозяин поля притронется к заломленному пучку колосьев или срежет его косой, то непременно умрёт. «Как пошёл с поля, так на обратном пути и помер», «Тут-то его молнией и прибило!» — рассказывали вплоть до XX века крестьяне Псковской губернии.

Для совершения обряда ведьма должна была зайти на поле задом наперёд или даже ногами вверх, на руках. Тут-то их и могли подловить односельчане.

Кроме этого, верили, что в ночь на Купалу ведьмы превращаются в свиней, поэтому встреча со свиньёй этой ночью считалась плохой приметой.

Чтобы защитить дом и выявить ведьму, селяне сыпали на порог конопляное семя — верили, что ведьма не сможет переступить через порог. Часто конопляным семенем пересыпали дороги и защищали им пастбища. Была верная примета: если в ночь на Купалу начать трясти коноплю и рядом окажется женщина — она обязательно ведьма.

Праздник справляли бурно: возле чучела на шесте разводили костёр, прыгали через него, пировали за столами, а захмелев — предавались групповому сексу. Изменой мужу это не считалось. Утром замужние женщины старались выкупаться в росе, чтобы «очиститься».

Обрядовая часть праздника заканчивалась утоплением в воде чучела Ивана Купалы или наряженной берёзки — последнюю девушки разрывали руками и бросали в реку. В обязательном порядке все участвующие в празднике окунались в воду.

Этнографы считают, что этот обряд был отголоском древнего обычая жертвоприношения. А советский археолог Борис Рыбаков считал, что климат на Руси в древности был теплее и на Купалу славяне приносили девушек в жертву водяным ящерам, которые обитали в реках и озёрах Древней Руси.

Если лето было засушливым, то на Купалу проводили обряд утопления покойников — носили вёдрами воду на могилы предков и обильно поливали их. В христианские времена для этой цели выламывали кресты на могилах и заливали оставшиеся ямы водой — считали, что покойники могут поспособствовать осадкам, лишь бы их оставили в покое.

Почему славяне жили в Скандинавии до викингов и при чём здесь древние арии

До сих пор в некоторых сёлах Новосибирской области среди потомков переселенцев с Украины сохранился обычай беснования, в котором принимала участие вся молодёжь деревень. Разломать забор, перевернуть сани или телегу, снять двери с сараев, разломать утварь на дворе соседа или перегородить чем-нибудь дороги в селе — вот самые невинные забавы, которым предавались наши захмелевшие предки. Счёт наутро не предъявляли, однако отношения между соседями на этой почве могли испортиться.

Источник статьи: http://life.ru/p/1332429