Праздники народов Севера

Народы Севера длительно время были вне влияния европейской цивилизации. Из-за своеобразного уклада жизни, у них сложилось свое понятие о жизни на земле и свои устои.

И главную роль в этом играла их сложившаяся веками языческая религия. Большое доверие и даже страх чукчи всегда испытывали к жрецам языческой религии — шаманам.

Для повышения своего авторитета и влияния на своих односельчан, шаманы выработали определенные ритуалы на многие случаи жизни.

Особенности праздников Севера

Этому способствовало то что из-за отсутствия письменности, все мифы об истории чукчей хранились в памяти у шаманов и передавались по наследству. Это послужило появлению в их жизни особенных ритуальных праздников связанных с временами года.

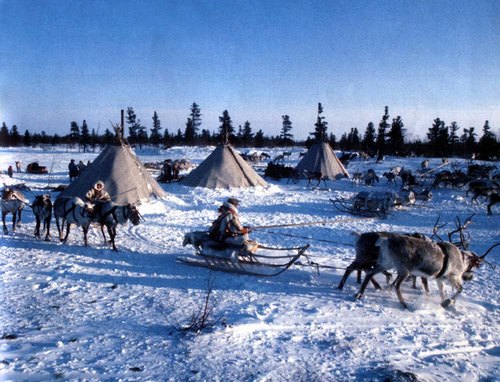

Вследствие особых климатических условий Крайнего Севера род деятельности чукчей разделился на две ветви. Одни племена занимались оленеводством, другие рыболовством. Это сыграло решающую роль как на их жизненном укладе, так и на их традициях, в том числе и на ритуальных праздниках. У чукчей оленеводов основными и наиболее красочными праздниками в течение года являются несколько таких.

Пэгытти

Пэгытти — чукотский Новый год, проводится в дни зимнего солнцестояния, 21 — 22 декабря, когда в созвездии Орла восходит звезда Альтаир. На чукотском она называется Пэгытти. Оленные люди издавна считали что небесные светила влияют на жизнь людей. И именно эта звезда почиталась у них больше остальных. До сих пор у чукчей принято умиротворять восходящую звезду Пэгытти жертвоприношением, что бы они могли благополучно пережить наступающую зиму. Для этого режут самого большого оленя и отдельную миску наполняют кровью и жиром. разжигают жертвенный костер, исполняют ритуальные песни и речитативы с просьбами о лучшей жизни. Шаманы исполняют ритуальный обряд.

При этом принято загадывать желания. Праздник сопровождается обильным угощением. После этого ночь начинает укорачиваться, а день расти. Праздник обычно проводят сообща, собираются люди из нескольких стойбищ.

Килвэй

Килвэй — это Праздник рождения телят. Проходит он в мае месяце, когда появляются на свет оленята. Само слово Килвэй произошло от «килкин» — пуповина и «вэнтыги» — освобождение, что вместе означает «освобождение от пуповины». Это праздник перехода маленького оленя к самостоятельной жизни.

Еще зимой во время праздника Пэгытти специально для праздника Килвэй забивали самого упитанного оленя. Его тушу освобожденную от внутренностей, без головы и ног, замораживали и берегли до мая. Вот из этого размороженного мяса женщины готовят к праздничному столу ритуальную еду. Дробят и варят кости, из полученного костного жира готовят блюдо таляпалгын. Из вареного мяса грудинки блюдо мачо. Из свежего щавеля — варят рымавыт. Делают оленью колбасу. Из зелени мастерят фигурки оленей с рогами. Фигурку оленя и оленью колбасу укладывают на специальный ритуальный поднос. Голову с рогами и ноги откладывают отдельно, в стороне от чума, это угощение для духов покровителей охотников.

После рождения олененка у оленихи на 3-й день отпадают рога. Эти рога собирают к празднику. Именно поэтому Килвэ еще называют Праздником Рогов. В день праздника, до восхода солнца на подготовленном заранее месте, на ивовые кусты укладывают рога разветвлением в сторону от яранги. На них кладут шкурки молодых оленят, а сверху семейные амулеты. Между горкой рогов и ярангой разжигают ритуальный костер. Женщины выносят из яранги на доске для выделки шкур горячие оленьи уши и ритуальный поднос. Этим ритуальным блюдом «угощают» всё что находится здесь и вокруг: горящий костер, семейные амулеты, оленьи рога, кусты ивы, небо и солнце. Всему миру вокруг посылают просьбы и желания. Обычно в празднике участвует шаман который руководит всем обрядом, совершает ритуальный танец и выкрикивает заклинания.

Выльгыкоранматйэмын

Выльгыкоранматйэмын — это праздник осени, Праздник «молодого оленя». В сентябре стадо возвращается с летних пастбищ и проходит забой молодого оленя, оленя с тонкой шерстью. К этому празднику женщины стойбища готовят растительную еду, собирают листья. В день когда приходит стадо, мужчины на доску для разделки шкур укладывают пласты дерна и на них разводят жертвенный костер. Когда костер разгорится, двое мужчин берут доску на которой горит костер и с криками «Оэй! Оэй!» сбрасывают пласты дерна с горящим костром по направлению стада. Женщины бросают в сторону стада горящие угольки из костра, а дети стреляют их лука горящими стрелами. Этот ритуал с огнем якобы охраняет стадо от напастей. Старшая в роду женщина горящими ветками обмахивает оленеводов. Так сжигают — усталость и отгоняют злые духи.

Затем приносят жертвоприношение — забивают оленя. Но прежде чем забить оленя, обращаются к солнцу. Под тушу убитого оленя подкладывают зеленые ветви ивы. После чего «поят» тушу жертвенного оленя. Около забитого жертвенного оленя проводят ритуал «помазанье кровью». Кровью оленя мажут лоб, щеки, ладони, а иногда и другие места что бы отогнать злых духов и что бы дети не болели. Это так же считается знаком верности оленеводству.

Из туши оленя вырезают самые лакомные куски, ложат на специальное блюдо, нарезают кусочками и готовят жертвенное блюдо «инэнинтыткуркын». Рядом со входом в ярангу разводят костер на котором жарят печень, губы, копыта, и здесь же едят. Ребра сжигают в костре. После того как костер прогорит, на его месте садят куст ивы. Его укрывают так называемой «земляной ярангой». Есть примета, по которой если весной куст зазеленеет, то значит род жителей стойбища не угаснет, а наоборот будет процветать. Праздник Выльгыкоранматйэмын продолжается два дня. В эти дни важенок, у которых нет телят, забивают. Это делают под звуки бубнов и под камлание шамана.

Тыркыльыкоранмат

Тыркыльыкоранмат или День быка. В основу этого праздника положен обряд Благодарения — Мнэгыргын. В этот день позади яранги режут специально выбранного жертвенного оленя — рымнэвьё. Кровью убитого оленя мажут нарты, вход и основу яранги, семейные охранители рода и амулеты. Варят мясо оленя в большом котле и раскладывают по средине яранги на шкуре. Голову жертвенного оленя рымнэвьё ложат на священную доску – огниво. Вход в ярангу завешивают шкурами. Хозяева и гости располагаются вокруг. Разводят священный семейный огонь. На огне сжигают кусочки еды, тем самым «подкармливая» священный огонь. Хозяин или шаман стуками в бубен призывает духов предков и духов тундры на пиршество. Присутствующие поют песни и исполняют ритуальные танцы.

Танцы посвящают своим богам Наргынэн, Вагыргын, Яйвачвагыргын. Считается что под эти песни и танцы добрые духи тундры, неба и воды прилетают в ярангу и принимают Обряд Благодарения. После пиршества принято духов выпроводить их яранги. Для этого стучат в бубен, выкрикивают «Эк! Эк!» и танцуют «Пучъэнимо» — очищение с одежды остатков зла.

Со стороны это выглядит несколько комично, потому как у танцующих руки болтаются вдоль туловища, а в такт ударом бубна, танцующие на полусогнутых коленях качаются из стороны в сторону. Но что поделать, таков обычай.

У чукчей морских охотников есть свои праздники. Основные из них это: Праздник кита, Первый спуск байдары и Праздник моржа. Это тоже культовые праздники в знак благодарности за успешную охоту.

Польа

Польа — Праздник Кита, самый известный и яркий праздник все жителей побережья Северного Ледовитого Океана. Проводится в конце августа, сентябре. Принято накануне праздника встречать на берегу байдару с посланцами охотников о удачно добытом ките. В их честь разжигают костер, угощают и слушают их рассказ об удачной охоте. Прибытия охотников ожидает все поселение. Когда прибуксируют кита к берегу, их встречает старшая женщина в поселке — хранительницы национальных традиций. Под её руководством девочка с ритуальным деревянным блюдом проводит ритуал поения морского зверя. Всем миром Тушу кита выволакивают на берег. Потом охотникам дают специальные ножи, и они отрезают от туши кита полоски кожи и раздают их мальчикам будущим охотникам.

В разделке кита участвует все мужское население. Тушу кита обрезают так, что на берегу остается только его скелетный остов.

Все охотники приходят так называемый благодарственный обряд. Специально выбранное место устилают шкурами моржей. Из пластов снега с одной стороны возводят стенку. Устанавливают колья, на которых ложат весла, а сзади руль от байдары, делают, так сказать, символ байдары на суше.

Присутствующие начинают выкрикивают «О-ок-ок»«, и в круг выходят женщины в национальных одеждах с повязками из белых горностаевых шкурок поверх распущенных волос. Женщины воспроизводят охоту на кита в так называемом сидячем танце. После чего такой же танец исполняют и охотники. Это по сути своеобразное соревнование, победителям которого вручают призы. Во время праздника устраивают различные состязания: гонки на байдарках, перетягивание, чтение сказок о ките, различные байки охотников, бег наперегонки, борьба, стрельба, гонки на собаках.

Атыгак

Атыгак — Праздник спуска байдары на воду или праздник начала весенней охоты. Проводится в начале лета, когда начинается сезон охоты на морских животных. В семьях где есть байдара её несут на берег, приводят в порядок и спускают на воду. В празднике участвуют все родственники и соседи.

Мужчины занимаются лодкой, а женщины готовят еду: варят мясо, делают котлеты из мяса, и жира нерпы. Затем взрослые члены семьи совершают магический обряд — раскрашивают себе лица сажей, рисуют на лице несколько линий сажей вдоль носа, под глазами и на подбородке.

Потом идут на берег моря и приносят приготовленную еду. Владелец байдары режет мясо на мелкие кусочки и бросает их в море, делая жертву духам ветра и хозяину морских зверей. Часть мяса бросают в костер — это жертва духу огня. Так они привлекают себе удачу на охоте.

Наскуныхкылык

Наскуныхкылык — Праздник моржей, проводится в конце июля, когда начинаются сезон штормов и заканчивалась охота на моржей. В это день из ледника вынимают заготовленную тушу моржа. Приглашают шамана, который проводит обряд камлания, он выполняет ритуальный танец и бъет в бубен, созывая на угощение духов, которые сберегают охотника и приносят ему удачу. Потом Хозяин относит часть приготовленной еды на берег моря и бросает ее кусочками в воздух и в воду со словами: «Собирайтесь сюда все и кушайте!» Процесс разделки туши моржа довольно сложный и поэтому этому обучают детей с малых лет и уже юноши могут это делать самостоятельно.

Мясо делят между родственниками, а череп моржа относят на жертвенную скалу «хозяйке морских зверей». Все семьи гуляют по очереди, приглашая к себе всех жителей поселка.

И хотя все праздники имеют культово — магическую основу, праздники постоянно присутствуют в быту народов Севера. Особое значение в этом играли и играют танцы. Танцы чукчей, якутов, коряков, эскимосов это своеобразные произведения народного искусства. Они приняты во всех случаях жизни. И при рождении, и на проводах ушедших в мир иной, и во время любых торжеств, будь то свадьба, удачный торг или договор.

Северные танцы это настоящее театрализованное представление. В них выражают и картины охоты, и трудовой процесс, и повадки животных и птиц. Широко известны такие танцы, как «Охота на кита» и «Танец ворона». Все танцы исполняют под звучание бубна и ритмическое пение. И хотя эти традиции уходят корнями в далекое прошлое, нынешнее поколение старается сохранить их, записывая на аудио на видео. Ну а некоторые музыкальные коллективы с успехом гастролируют с концертами во многих странах мира.

Источник статьи: http://national-travel.ru/prazdniki-narodov-severa

Животное народы сибири особые праздники

Этнографы, изучавшие историю, быт и нравы манси, столкнулись с интереснейшим мансийским фольклором — многочисленными мифами, легендами, преданиями, сказаниями и песнями. В них нашли отражение подлинные эпизоды жизни манси, их самые заветные мысли и мечты, миропонимание, хозяйственные заботы, социальная несправедливость и борьба бедных с богатыми. Фольклор, таким образом, явился богатейшим источником для воссоздания истории жизни племен манси. Он проливает свет и на обычаи и традиции современных манси.

У манси существует много сказаний-мифов о происхождении земли, солнца, луны, звезд, людей. Герои этих сказаний чаще всего боги и духи. По убеждению древних мансийцев, лес, горы, реки, озера населены многочисленными духами, обладающими сверхъестественной силой. Люди верили, что успех в работе, охоте и рыбной ловле зависит от этих духов. В мифах манси фигурируют и животные. И в первую голову медведь. Этот зверь издавна был окружен ореолом почитания. Люди перед ним трепетали, боялись его, но. всегда охотились за ним. Охотники-манси, живущие в лесах, до сих пор сохраняют обычай: убили медведя — гуляют, празднуют. Обряды сопровождаются игрой на музыкальных инструментах, ритуальными и развлекательными плясками, пением. Условно медвежий праздник состоит из нескольких частей: ритуальной, с соблюдением всех правил и запретов охоты или инсценированной охоты на выращенного для этого медведя (иногда — хранение медвежьей шкуры для праздника), с соблюдением правил, запретов и ритуалов свежевания его, доставки освежеванной туши и шкуры с головой в селение, где медведя встречали как гостя, одаривали его и угощали, извинительных обрядов (отведение вины за убийство на «русское ружье», а за поедание мяса — на ворон); воспевания зверя как предка рода, фратрии или родственника (медвежий фольклор); звериных и птичьих плясок, драматических сценок и инсценировок, в некоторых случаях — и спортивных состязаний; ритуального приготовления медвежьего мяса и трапезы; обрядов захоронения костей, черепа, призванных возродить медведя; хранения шкуры, черепа, норки (части морды), губ и лап в качестве священных. Существуют мифы о том, как зародились ритуалы медвежьего праздника. В эвенкийском мифе рассказывается о девушке, которая пошла в лес, упала в берлогу к медведю и провела там зиму. Весной она вернулась к родителям и родила медвежонка, которого они воспитали.

Позже девушка вышла замуж за человека и родила мальчика. Оба брата выросли и решили померяться силами. Младший брат — человек убил старшего — медведя. Умирая, медведь поведал, как надо на него охотиться и как хоронить. В мифе хантов и манси медведица, съевшая растение порше и родившая двух медвежат и девочку, говорит дочери: «Завтра придут люди. Меня, твоего брата и сестру они убьют, а тебя возьмут с собою. Когда люди будут варить мое мясо, ты, смотри, не ешь, а к ночи приходи к заднему углу дома». Так и случилось. В условленном месте девушка встретила мать-медведицу, которая три ночи наставляла ее, как надо себя вести и как поступить с мясом и костями.

Культ медведя (особое отношение, поклонение, служение ему) характерен для всех народов Севера, медвежий праздник — лишь для части из них. Условно можно выделить три основных варианта медвежьего праздника: 1 — общего характера (условно), свойственный северным якутам и др., 2 — обско-угорский (у хантов и манси), 3 — амуро-сахалинский (у нивхов, ульчей, удэгейцев, орочей, ороков).

Первый вариант наиболее ярко представлен у эвенков и кетов. Он приурочен к охоте на медведя, и главное в нем — трапеза. Медвежье мясо едят ночами в течение всего праздника (до трех дней), а в промежутках между приемами пищи устраивают танцы, игры, поют. У эвенков медведя убивал старший из охотников, а свежевал свойственник (нимак). Снимая шкуру с головы медведя вместе с шейными позвонками, приговаривали: «Дед (бабка), шубу снимать станем, много муравьев бегает, они кусаться станут». Отделяли сало, делили его между семьями, тушу доставляли в селение на нартах, которые затем ломали. В селении продолжали свежевать добытого зверя: отрезали голову, вынимали легкие, сердце, печень, глаза, вырезали уши, язык, нос, половые органы (их хранили до окончания праздника). Чтобы приобрести свойства медведя, нимак — родственник охотника — съедал сырое мясо. У большого дерева разводили костры. В первый день варили шейную часть. Молодежь играла, плясала и водила хороводы. В полночь «крик ворона» возвещал начало трапезы. Ели молча у костра и расходились. На второй день варили мелко нарезанные сердце и внутренности, в других котлах — мясо. Молодежь снова развлекалась, водила хороводы. После полуночи опять раздавался «крик ворона», все отвечали «птице», мазали лица сажей и, называя друг друга оли — ворон, садились вокруг костра. Нимак раздавал ложки и пускал сосуд с сердцем и внутренностями по кругу. Медвежье мясо ели, разойдясь по чумам. На третий день продолжали варить мясо и проводили обряды с головой, половыми органами медведя, мясо с головы съедали в полночь. Череп завертывали в бересту и хоронили. Шкуру медведя получал нимак (в ответ он дарил охотнику оленя), ее окуривали и хранили в семье вместе со святынями. Лапу вешали в чуме как талисман или отдавали шаману для изготовления колотушки.

У хантов и манси медвежьи праздники были не только спорадические (по случаю удачной охоты на медведя), но и периодические.

В далеком прошлом, когда убивать медведя, предка фратрии Пор, и есть его мясо запрещалось, очевидно, проводили только периодические праздники, на которые допускали лишь членов фратрии Пор. Со временем, когда запреты ослабли, на празднике позволяли присутствовать чужеродцам, а позднее — и иноплеменникам. Для возрождения зверя и отведения вины стали добывать медведя, съедать его мясо и проводить спорадические медвежьи праздники. Периодические праздники — «медвежьи игры» — устраивали зимой в течение семи лет, с последующим семилетним перерывом. Начинались они в декабре, с периода зимнего солнцестояния, а заканчивались в марте, в период весеннего равноденствия.

Сначала «играли» подряд четыре ночи, затем через 5 — 7 дней перерыва в течение января и февраля — по 1 — 2 ночи, по мере того как из окрестных селений собирался народ. В начале марта «играли» семь ночей, перед полнолунием «игры» завершались. Медведя представляла его шкура, которую обычно хранили в священном амбаре. Первая часть праздника включала песни, сказания о медведе и о происхождении людей Пор, танцы предков.

В «медвежьих песнях» рассказывалось о происхождении медведя, установлении обрядов. Затем следовала священная часть — «призывные песни» и «птичьи танцы», во время которых обращались к общим божествам, вызывали предков, мужчины исполняли танцы с саблями или мечами. Впрочем, песни и интермедии также поручали исполнять мужчинам, одетым в специальные костюмы (лисицы, петуха, журавля и др.), с берестяными и деревянными масками на лицах. Костюмы и аксессуары праздника (сабли, мечи и др.) хранили в священном амбаре или в специальном общественном доме — «танцевальной избе». В последнюю ночь праздника разыгрывали священные представления, изображая главных духов -Большого духа, Калтащ-экву, Мир-Сусне-хума, исполняли посвященные им танцы. Традиционные пляски и интермедии изображали противоборство медведя, предка фратрии Пор, и Журавля, представляющего фратрию Мось.

На медведя и всех присутствующих нападали также комары, филин, огненная лисица, ворон. Танец огненной лисицы исполняли в зимней одежде, к которой привязывали хвост из соломы. Во время танца хвост поджигали — это должно было привести к очищению помещения и участников праздника.

Танцевали и пели под аккомпанемент пятиструнного музыкального инструмента сангультапа. Заключительный эпизод праздника — приход семи лесных духов — мэнквов (духи фратрии Пор) за искупительной жертвой в виде двух деревянных фигурок мужчины и женщины. Их уносили в тайное святилище и сжигали. Позднее этот обряд принял форму кукольного представления. Куклы выступали антагонистами медведя, и гибель куклы, которой заканчивался спектакль, воспринималась как искупительная жертва. Если убивали медведя, то медвежий праздник обских угров длился пять ночей, если медведицу — четыре, а если медвежонка — то 2 — 3 ночи (столько же исполнялось и «медвежьих песен» в начале праздника).

Спорадический праздник являлся сокращенным вариантом периодического. В нем было больше развлекательных элементов. Когда тушу медведя привозили в селение, устраивали обряд очищения: летом всех обливали водой, зимой обсыпали снегом.

Праздник проходил в доме охотника, добывшего медведя. Шкуру с головой и лапами укладывали в переднем углу на столе в жертвенной позе — голова положена на вытянутые лапы. Голову медведицы покрывали платком, на глаза клали кружки из бересты или монеты, лапы украшали кольцами, ленточками. Перед головой ставили угощения, фигурки из теста, изображавшие жертвенных оленей (раньше приносили в жертву оленей и лошадей), для окуривания — дымящуюся чагу. Все, кто приходил на празднование, кланялись медведю, целовали его лапу (женщины — через платок). На празднике пели песни о медведе, его жизни в лесу, о том, как его добывали. Важное место занимали обряды «отречения»: охотники обращались к медведю и говорили, что они не виноваты в его смерти.

Сначала вина отводилась на членов фратрии Мось, позднее — на иноплеменников («виновато русское оружие»). В течение нескольких ночей исполняли медвежий фольклор, танцы, песни и представления — инсценировки в масках (тули лап). Они имели как сакральное, так и развлекательное значение. Все роли, в том числе и женские, исполняли мужчины. Женщины танцевали, закрыв от медведя лица и руки большим платком.

Назидательно-сатирический характер носили сценки, изображавшие хвастунов, трусов, воров, лентяев, нерях. Объектом интермедии мог стать любой человек, в том числе присутствующий на празднике. Никто не обижался на актеров. Тем более что всем известные актеры были как бы анонимны: когда после представления и переодевания они возвращались в дом, хозяин спрашивал их: «Люди здесь веселились, где вы были весь вечер?» На что они отвечали: «Нам это совершенно не известно: мы все время крепко спали».

Кульминация праздника — представление с тряпичными куклами, укрепленными на ногах лежащего на спине артиста, либо с деревянными фигурками, которыми управлял музыкант, играющий на сангультапе. Мясо медведя ели лишь в последнюю ночь праздника. Варили его только мужчины, в особом месте и в специальных котлах. Ели руками или особыми палочками (нельзя было использовать металлические предметы), кости разделяли по суставам. Мужчины ели мясо от передней части туши, женщины — от задней. (Голову, лапы и сердце варили мужчины позже, в лесу, и ели отдельно). Во время еды каркали по-вороньи, отводя от себя вину. Говорили: «Вороны пришли, вороны едят». Очищались: обливались водой, зажигая стружки, ртом захватывали пламя, проводили руками над огнем, лезвием ножа постукивали по зубам. После этого человек с горящим трутом обходил все углы жилища и кричал по-птичьи; открывал дверь, «выгоняя» птиц на улицу, — дом очищался от нарушителей запрета. Затем гасили свет и делали вид, что засыпают. Раздавался голос: «К верхнему духу поднимается» (медведь).

Кости медведя хоронили в лесу или озере, череп вешали на высокий пень или хранили завернутым в платок в священном сундуке.

Амуро-сахалинский медвежий праздник также устраивали периодически или по случаю удачной охоты на медведя. Наиболее ярко он представлен у нивхов. В охоте на медведя участвовали члены рода во главе со старейшим охотником. Он садился на спину убитого медведя и кричал: «У-у-у-у!» три раза, если убит был самец, и четыре — если медведица. Чтобы задобрить зверя, в его левое ухо клали табак. Освежевав тушу, доставляли в селение — везли головой вперед, предупреждая сородичей криком. Женщины встречали медведя игрой на музыкальном бревне. Тушу клали в амбар, шкуру с головой — на помост, где уже хранились кости, черепа, половые органы добытых ранее медведей. Тут же складывали охотничье снаряжение. Ставили всевозможные угощения, жареное мясо медведя раздавали присутствующим. Трапеза сопровождалась игрой на музыкальном бревне.

Медвежий праздник народов Севера соединил в себе элементы тотемизма (обряды возрождения медведя — предка и хозяина зверей) и промыслового культа. В нем также нашел отражение широко распространенный миф об умирающем и воскресающем звере.

Источник статьи: http://classicexpeditions.jimdofree.com/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8/

.jpg)

.jpg)